Nel linguaggio tecnico della linguistica, i deittici – qui, ora, io, e tutti i simili indicatori di presenza - sono chiamati, curiosamente, shifters: segni che non hanno un riferimento stabile, ma si spostano (to shift) in base a chi parla, dove e quando. In estetica e semiotica dell’arte, invece, il termine shifters ricorre spesso per descrivere tutti quei segni che nel linguaggio d’arte intercettano le apparenze, le forme, le configurazioni di una presenza quando essa entra nel suo più alto grado di paradossalità – e cioè quando, pur marcando un punto nello spazio e nel tempo, essa segnala di essere anche altrove, e cioè assente, mobile, in differita. Di solito - e questo è il dato d’interesse - gli shifters segnalano uno smottamento nelle formule di rappresentazione, una certa irrequietezza nelle strategie di messa in scena.

Sono shifters le mele di Cézanne e la sua Saint Victoire, i denti dei ritratti di Francis Bacon, le fiamme delle candele di Gerhard Richter; la terza minore, la quinta diminuita e la settima minore, le note blues quindi, con il loro carattere storto e fluttuante; le sculture performate di Vito Acconci e le coreografie di Merce Cunningham, e così via: alla soglia di una nuova configurazione della realtà, ecco che la forma vibra.

Ecco che, però, con l’avvento delle tecnologie digitali, e dunque delle forme digitali, la logica della deissi ha subito una serie di trasformazioni. Nel regime degli schermi, in cui tutto è deittico, ogni immagine, ogni suono, ogni dato è localizzato, tracciato, puntato, inscritto in un “qui e ora” continuo, ma evanescente, la deissi non è più un’eccezione formale o un’interruzione significativa nella rappresentazione: è diventata la sua condizione generale. Se prima essa costituiva un evento della forma – uno slittamento che incrinava la superficie per lasciar emergere una traccia di reale – ora è la forma stessa ad essere strutturalmente deittica, fino a coincidere con il suo automatismo. Così, mentre nelle forme d’arte precedenti al digitale lo shifter operava come un indice mobile, una frizione che metteva in crisi la trasparenza della rappresentazione per rivelarne il radicamento, nel digitale questo slittamento si è moltiplicato e sistematizzato, al punto da portare la rappresentazione a un flusso di shifters diffusi, senza centro, senza corpo, senza interruzione. Il digitale ha esteso la logica della deissi a un intero orizzonte, prima audiovisivo, poi cognitivo e socioculturale.

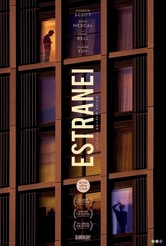

Certo cinema contemporaneo mette in mostra (o meglio, in abisso) tale stato di cose, adoperando criticamente il linguaggio digitale. In Estranei (All of Us Strangers), per esempio, è dall’attrito sentimentale che scorre tra le immagini analogiche e quelle digitali – Andrew Haigh e il suo dp James Ramsay hanno integrato pellicola 35mm, con cineprese Arricam ST e LT, pellicole Kodak 50D, 250D e 500T, e poi, per alcune sequenze specifiche, telecamere digitali come la Sony Venice 8K – che emerge il complesso disegno emotivo, esistenziale, dell’ontologia del nostro mondo contemporaneo – fatto di stati di flusso in cui realtà e virtualità, assenza e presenza, vita e morte si mescolano senza più soluzione di continuità intorno ai detriti e alle rovine del vecchio mondo. In particolare, nel finale del film, immagini sempre più astratte ed effettistiche, sempre più rarefatte e artificiose, rendono conto della progressiva riduzione a deissi del mondo, e della contestuale risposta emotiva necessaria per trasformare questa riduzione in un nuovo principio di realtà.

Adam ha appena scoperto che Harry, suo amante da diverse settimane e unico altro inquilino nel palazzo del protagonista, è in realtà un fantasma: pura apparizione mobile, incorporea (The Discarnates è il titolo dell’unico altro film tratto dal romanzo, diretto da Nobuhiko Obayashi), di un corpo che non c’è più. Nello stesso appartamento in cui il suo cadavere giace in decomposizione da settimane, lo spettro di Harry trema, il suo “corpo” sembra sfavillare, la sua immagine indecisa se cedere: “Sono là, morto, vero? Ho bisogno che tu me lo dica. Perché nessuno mi ha trovato?”.

Poco dopo essersi separato dai genitori, anch’essi tornati nella sua vita come fantasmi, proiezioni di desideri, rancori e risentimenti trattenuti nel petto per molti anni, Adam consola il suo amante: “Non sei là, non sei là. Sei qui. Sei qui. Sei qui. Con me”.

Chi meglio di lui, sceneggiatore per la televisione, e quindi inventore, conoscitore di immagini, oltre che superstite di una generazione traumatizzata - prima dal segreto dell’omosessualità e poi dalla paura della morte (lo spettro dell’AIDS) -, può condividere l’indeterminazione esistenziale che terrorizza il suo compagno, e rasserenarla, riconoscerla? Chi meglio di lui conosce le ingannevoli coordinate di quel “qui”, ripetuto tre volte?

Adam abbraccia Harry, e piano piano i loro corpi sprofondano nel buio, trasformandosi in un globo di luce; poi in una piccola stella dispersa in una grande costellazione; infine, per un ultimo istante, in un getto luminoso che sembra propagarsi come il fascio di luce di un proiettore – ricordando, per simmetria, il raggio di luce su cui il film si era aperto.

Oltre a essere l’esito apicale di una riflessione sulla liquefazione del reale – Haigh dimostra una sensibilità per la condizione liquida del setting metropolitano moderno pari solo al Christian Petzold di Undine -, la scena sorprende per il candore con cui chiede, al pari del resto del film, di allinearsi su un orizzonte emotivo di de-realizzazione, accordato come scontato fin dall’inizio.

A differenza del romanzo originale (Estranei, di Taichi Yamada), che invece introduce gradualmente le sorprese del suo registro di realismo magico, il film di Haigh non considera neanche necessario introdurre la propria ipotesi fantastica come un’ipotesi, anzi, presenta il suo mondo popolato solo da fantasmi – il protagonista non ha contatti con altri esseri umani - come una realtà, più che come un’allegoria, un nuovo campo epistemico, più che un livello di interpretazione esoterico della realtà. Come a dire: di fronte alla paradigmatica scomparsa del reale, non serve a nulla cercare una contromisura; occorre invece accettare la perdita della realtà, il segno meno apposto davanti ad essa, per poter ricevere in cambio un segno più, e quindi rientrare in essa, assestarsi, risolvere il proprio trauma esistenziale.

È questo, in fondo, il percorso di Adam, che attraversa (anche figurativamente) un mondo sempre più residuale, frutto della somma di superfici schermiche e rimbalzi, specchi labirintici e doppifondi senza via di uscita, sul punto di disfarsi in stringhe di colore puro. Estranei segnala da questo punto di vista uno scarto rispetto ai film precedenti di Haigh: se in Weekend, 45 anni e Charley Thompson i personaggi si misuravano con un mondo mentale e memoriale contenuto in oggetti (una registrazione, delle diapositive, una cintura), e quindi con immagini che circolavano intorno a segni specifici, limitati, in quest’ultimo film è come se Haigh segnalasse un passaggio di stato della materia, in cui il fisico non tiene più e le immagini sono libere di scorrere endemicamente. Qualcosa che pare descrivere le condizioni di un horror contemporaneo sulla forma del nostro tempo e del nostro spazio, più che quelle di una storia d’amore.

Il film

Estranei

Fantasy - USA, Regno Unito 2023 - durata 105’

Titolo originale: All of Us Strangers

Regia: Andrew Haigh

Con Jamie Bell, Paul Mescal, Andrew Scott, Claire Foy, Cameron Ashplant, Guy Robbins

Al cinema: Uscita in Italia il 29/02/2024

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta