È indiscutibile che Anselm Kiefer sia uno degli artisti più significativi della contemporaneità. La sua arte, sulla carta così eclettica (combina pittura, installazione, anarchitettura, arte povera: solo il video, significativamente, sembra assente), si pone al tempo stesso come utopia e riflessione sul passato - innanzitutto sul trauma della guerra (Kiefer, figlio di un nazista, nasce l’8 marzo 1945). Un esemplare saggio di Vincenzo Trione (Prologo celeste, Einaudi, 2023) parte dall’esplorazione degli immensi atelier-musei-laboratori di Croissy e di Barjac per ricostruire un’opera che dialoga con la cultura occidentale, dai miti greci al Romanticismo fino a Heidegger e oltre, arrivando ogni volta a intuizioni sconcertanti che ribaltano quella stessa cultura («Dio è anche male», «non credo nella scissione platonica tra spirito e materia»). Come portare tutto ciò sullo schermo? Wenders (che è nato il 14 agosto 1945) è quasi costretto a un metodo altrettanto eclettico di quello di Kiefer.

Parte dalle riprese spettacolari delle monumentali installazioni di Croissy, realizzate con gli ormai irrinunciabili droni. Mostra l’artista al lavoro nel suo atelier che, come già faceva Yves Klein, usa fuoco e acqua per lasciare tracce sulla tela. Assembla reperti e filmati d’epoca. Ascolta l’artista vivente che non spiega nulla ma rilancia: «L’insostenibile leggerezza dell’essere... L’essere è una parte fondamentale del nulla. Ma si può anche dire che il nulla è parte dell’essere. Sono legati insieme, c’è sempre simultaneità, non una cronologia. Ovviamente è rassicurante, perché se progetti qualcosa di grande, sai che il fallimento ne fa già parte» (Kiefer non guarda la macchina da presa, e alla fine gira la testa. Come se parlasse da un’altra dimensione).

Evoca ripetutamente i suoi riferimenti culturali, Paul Celan e Ingeborg Bachmann. E crea sequenze di re-enactment (in cui Kiefer bambino è interpretato dal nipote di Wenders e Kiefer giovane dal figlio di Kiefer) per evidenziare il rapporto dell’arte di Kiefer con la Storia. Quando il piccolo Anselm si aggira tra le macerie, è inevitabile il rimando a Germania anno zero di Rossellini, ma le citazioni sono rare. Usa anche il 3D, come fa da tempo, e per cui concepisce le sequenze forse più esornative (Kiefer equilibrista).

Fa comunque le cose in grande, e commissiona al giovane Leonard Küßner gran parte della colonna sonora. Ma ha il buon senso di mettere tutto ciò al servizio dell’arte di Kiefer, senza parlare mai in prima persona e senza far pesare il proprio tocco d’autore (tanto che in certi momenti si potrebbe pensare di vedere un film di Herzog, e non di Wenders). Il risultato è un documentario che non è didascalico, non è una semplice celebrazione dell’artista, come se ne vedono tante, non è il tentativo di farci sentire vicini a lui; ma lascia che i materiali dialoghino maestosamente tra loro, senza osservare le regole di un prodotto per i canali tematici.

Il film

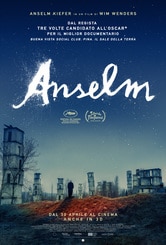

Anselm

Documentario - Germania 2023 - durata 93’

Titolo originale: Anselm - Das Rauschen der Zeit

Regia: Wim Wenders

Al cinema: Uscita in Italia il 01/05/2024

in TV: 01/04/2025 - Sky Arte - Ore 17.00

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta