I piedi, lo smalto, i passi che sfiorano e affondano nella moquette rosa. Un occhio che si apre. Il trucco. Le ciglia finte. Il rossetto sulle labbra. La lacca. Lo smalto in coordinato, sulle dita delle mani. I piedi nelle scarpe. Pronta. E poi? Poi i fiori. I premi. La tenda, en pendant con il colore dell’auto. I soprammobili. Il mobilio. Il nero dei cartelli dei titoli di testa, a dividere i dettagli. Priscilla comincia così. A Graceland. La scena seguente è nella base dell’aeronautica Usa, Germania Ovest, anno 1959: prima. Ecco. A saperli guardare bastano questi primi tre minuti, impassibili, quieti, anodini, a dire (e non dire) lo sguardo di Coppola su Elvis e io, l’autobiografia dedicata da Priscilla Presley al suo rapporto d’amore (nato quando lei era tredicenne) col Mito. Tre minuti, in primis, per dire (e non dire) che questo è un memoir: il film procede cronologicamente, ma è quel flashforward, quell’apertura non-lineare col resto, a dirci che è la cronaca di un ricordo.

Poi la colonna sonora conferma, in asincrono con la sua epoca (come in Marie Antoinette) e lontana da Elvis (questione di diritti? Anche, ma non solo: è uno stato esistenziale della protagonista). Se è freddo, Priscilla, è anche perché non è nel presente urgente del suo personaggio: è nel distacco del senno di poi. Come il libro, che ricostruisce la storia di una donna-bambina quando è in grado di elaborarla. Ma non solo: se l’Elvis di Luhrmann è l’origin story di un supereroe, Priscilla comincia con un corpo che si prepara a indossare il costume, una possibile eroina pronta ad agire. Solo che quel che segue è stasi: una collezione di souvenir, stoffe, status symbol. Dalla vestizione alla frustrazione, dal sogno allo prigione, dalla promessa di protagonismo alla fissità dell’arredamento. Immagini neutre. Nessun accento, trauma, passione. Guerra o sesso. Eppure c’è tutto, in questi minuti.

Priscilla è décor, scelto secondo gusto di Elvis, un oggetto come tanti, lì, a Graceland (ironia della sorte: il cognome è Beaulieu, “bel luogo”: ridotta ad ambiente). E tutto è successo così: una semplice, banalissima intro al principio del film e di una vita. Una cosa di cui non ci si accorge. Coppola scrive e dirige questo implacabile, subdolo, struggente abbandonarsi alla natura morta, questo lasciarsi costruire da bimba a bambola (le parole semplificano: il film, raffinatamente, sfuma, complica, matura), e poi risollevarsi. E lo fa magistralmente: nel distacco dello sguardo, compito, pudico e ovattato, nell’antisensazionalismo degli interpreti (Elordi, già spettro del desiderio in Saltburn, e Spaeny, Coppa Volpi a Venezia 2023, chiamata a restituire un dolore trattenuto, educato, disorientato), nell’accurata gestione del sapere di protagonista e spettatore (la parabola di Elvis è un fuoricampo discontinuo, intermittente, non chiaro: ed è proprio questo non comprendere una traccia della solitudine di Priscilla) e in una scrittura osservativa, che sa aprirsi sottilmente per dire (e non dire) i sentimenti, per fare psicologia (tonda, non macchiettistica) coi dettagli. Lo dico: è il film di una grande regista.

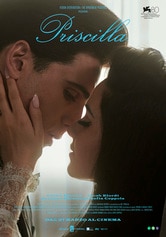

Il film

Priscilla

Biografico - USA 2023 - durata 110’

Titolo originale: Priscilla

Regia: Sofia Coppola

Con Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Kamilla Kowal, Deanna Jarvis, Emily Mitchell, R Austin Ball

Al cinema: Uscita in Italia il 27/03/2024

in TV: 29/07/2025 - Sky Cinema Due - Ore 11.00

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta