1 stagioni - 8 episodi vedi scheda serie

Preghiere Inesaudite.

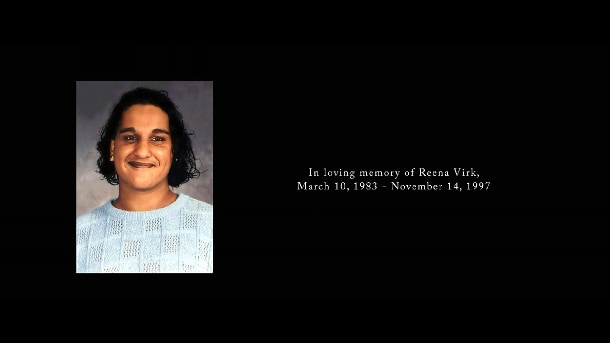

Non conosco la letteratura (tra la narrativa, la saggistica, il reportage, la non-fiction e l’autofiction) della canadese Rebecca Godfrey (Toronto, Ontario, 1967 - New York City, NY, 2022), prosatrice pubblicata in Italia prima da Elliot e poi riproposta da NN e morta a nemmeno 55 anni per le complicanze dovute a un carcinoma polmonare un paio di mesi prima dell’inizio delle riprese di “Under the Bridge”, ma al tempo collaborante già da un paio d’anni e mezzo con la creatrice della serie, la statunitense del New Jersey Quinn Shephard, classe 1995, all’adattamento per Hulu della stessa, poi in parte scritta (con Samir Metha ed altri 5 collaboratori) e diretta (gli episodi 5° e 6°, mentre a Geeta Vasant Patel è affidato il 1°, a Kevin Phillips il 2° e l’8°, a Catherine Hardwicke il 3°, a Nimisha Mukerji il 4° e a Dinh Thai il 7°) dalla sceneggiatrice e regista di “Blame” e “Not Ok” (e attrice: “the Miseducation of Cameron Post”) traendola dal quasi omonimo libro (col pensiero che ovviamente corre al Truman Capote di “In Cold Blood” e al Werner Herzog di “On Death Row”), con aggiunta del sottotitolo esplicativo di “the True Story of the Murder of Reena Virk” (Harper Collins, 2005), dell’autrice di “the Torn Skirt” e del postumo “Peggy”, quindi, resasi impossibile l’analisi del rapporto tra carta/inchiostro e chip/pixel, mi limiterò per forza di cose al giudizio della messa in scena cinematografica di questa storia vera (piuttosto che, nonostante i fisiologici innesti e potature, veritiera) svoltasi e compiutasi nel 1997 nella municipalità distrettuale di Saanich (nome derivato da un termine First Nation che significa “gente/terra emergente”), situata sulla punta meridionale della grande (450 x 90 km) isola di Vancouver, nella British Columbia (la cui capitale è posta invece dirimpetto sul blocco continentale), provincia del Canada sud-occidentale affacciata sul Pacifico e confinante con gli U.S.A. principalmente grazie allo stato di Washington: Reena Virk, quattordici anni e mezzo (1983-1997), figlia di genitori di origini indiane (vale a dire delll’India), entrambi punjabi (lei testimone di Geova e lui sikh convertitosi per amore al restaurazionismo millenarista del pastore Russell), ritrovata morta ammazzata (annegata - sassolini nei polmoni - e pestata - in testa e sul tronco - a sangue per futili motivi) una settimana dopo che ne era stata denunciata la scomparsa, omicidio per il quale furono poi condannati in vario grado all’ergastolo due suoi coetanei (altri 6, tutti femmine, subirono pene minori: una di loro, quella che si poteva considerare "amica" della vittima, è interpetata dalla brava Aiyana Goodfellow), un ragazzo di origini Métis (letteralmente “meticci”, comunità di popoli indigeni costituita dai discendenti di “matrimoni” misti tra francesi/inglesi e di nativi appartenenti a varie tribù amerinde), Warren Glowatski, reo confesso, e Kelly Ellard, una ragazza caucasica della middle-upper class, irredenta alla colpa.

Mi sento solo di evidenziare il fatto che, a parte l’8° ed ultimo episodio (il quale, pur essendo un processuale quasi in purezza, riporta la serie sui giusti binari), a partire dal 3° compreso tanto il tono quanto la storia perdono un po’ di mordente incartandosi e non basta la parentesi “sperimentale” del 4° (scritto da Stuti Malhotra) col suo radicale cambiamento di prospettiva e paradigma a riportare in carreggiata la tensione narrativa così ben espressa dal primo paio di puntate, davvero all’altezza di prodotti quali “Top of the Lake” e “Mare of Easttown”: dal 5° al 7° è infatti un arrancare stanco e ritorto su sé stesso cui tocca assistere, ma si sopravvive, ecco, soprattutto grazie alla presenza scenica davvero formidabile di Lily Gladstone (“Certain Women”, “Buster’s Mal Heart”, “First Cow”, “Killers of the Flower Moon”), interprete della poliziotta Cam Bentland, anch’ella una métis, letteralmente - come si scoprirà poi: SPOILER - rapita alla sua famiglia naturale e legittima (spesso composta semplicemente da una ragazza-madre non maritata) dall’autorità costituita rappresentata dal potere esecutivo durante il cosiddetto Sixties Scoop e data in affidamento e poi in adozione attraverso un programma di ricollocamento forzato nella predominante comunità bianca in una sorta di criminale gentrificazione etnica pubblicizzata agli occhi foderati di prosciutto dei futuri genitori legalmente putativi come opera di beneficienza sociale: quando c’è lei in campo il piacere di assistere alla narrazione di una storia pur così respingentemente dolorosa è tutta un’altra cosa, punto.

Il problema di “Under the Bridge” non è che non sia riuscita a rendere in qualche modo “attraente” la ripulsiva stupidità dell’epigeneticamente (nell’accezione sociologica del termine) maligna alpha dallo sguardo porcino (anche se la giusta interpretazione della giovane Chloe Guidry, però, quella c’è), ad un certo punto sputatale in faccia dalla sua stessa migliore amica, la vera malvagia della storia (anch’essa portata in scena tutto sommato bene dall’ancor più giovane Izzy G.) e solo in apparenza subordinata alla compagna di gang para-mafiosa, il problema di “Under the Bridge” è che la loro brutalmente ottusa cattiveria non è, di fatto, interessante per alcun verso e, ripeto, non mi azzardo a dire che Rebecca Godfrey non è Capote né Herzog, affermante locuzione evidente da sé, ma non utilizzabile quale critica a priori, ma di certo – a parte il fatto che gli assassini, seriali o una tantum, salvo rare eccezioni, sono tutti stupidi, rivoltanti e noiosi – Josephine (carattere inventato) e Kelly (personaggio aderente alla realtà) non sono né Bob né Hannibal Lecter (i nomi di queste figure inesistenti li utilizzo a sineddoche della pletora che brulica là fuori, per rispetto delle vittime dei vari Charles Manson), e infatti tanto il libro quanto la serie sono incentrati sul già nominato Warren Glowatski (Javon "Wanna" Walton), cui l’omonimo alter ego veritiero di Rebecca Godfrey, interpretato da Riley Keough (Mad Max: Fury Road, American Honey, the Girlfriend Experience, the Discovery, It Comes at Night, the House That Jack Built, Under the Silver Lake, Hold the Dark, the Devil All the Time, Zola, Sasquatch Sunset e il prossimo Noah Baumbach, e qui molto brava, ma ribadisco ancòra una volta: la serie vive di Lily Gladstone, perché quando lei manca, ecco che il fluire non scorre, e financo rallenta e s’inceppa), incentra il suo libro.

Musiche non originali segnatamente eight/nineties: Portishead, Nirvana, Sonic Youth, Cat Power, Blonde RedHead, the Prodigy, Cocteau Twins, Marcy Playground, the Cure, UnderWorld, StereoLab, Placebo, Cypress Hill e Kendra Smith, più the Notorious B.I.G. e Warren G; ed incursive inserzioni six/seventies: la "the Passenger" di Iggy Pop nella versione di Siouxsie and the Banshees, la "I'll Be Here" di Jim Sullivan e la "I Won't Hurt You" della West Coast Pop Art Experimental Band.

Nota a margine: ho assistito alla serie in contemporanea al percorso effettuato dall’algerina Imane Khelif nel corso dei parigini Giochi della XXXIII Olimpiade: una differenza è che contro i petomani encefalici (salvini, vannacci, pillon & sputamerda consimili, con meloni a raccogliere i frutti di cotanto concime) la peso welter aveva “i pugni nelle mani” (sic!, cit.), Reena Virk no.

Preghiere Inesaudite.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

grazie, sospendo dopo il secondo episodio, ormai la maggior parte delle serie, anche quelle ben fatte e promettenti, sono un allungare il brodo per arrivare alle canoniche 6-8 ore delle miniserie

Su questa serie in particolare non posso darti del tutto torto, e d'altronde l'ho scritto: se non fosse stato per Lily Gladstone l'avrei comunque portata a termine, ma diluendola nei tempi morti nell'arco di settimane o mesi...

Sul discorso generale, ovvero della "tendenza a diluire": non è una tendenza, è un semi-paradigma insito da sempre in molta della produzione seriale (non in tutta, e non per forza), e parlo di Dumas e Dickens, non di Netflix & compagnia. È il formato-feuilleton che "favorisce" la diluizione e il riempitivo, ma tutto dipende da COME metti in scena quella "sospensione" e, parimenti, da COSA (anche poco, anche infinitesimale) esponi in quel "filler": the Sopranos, Better Call Saul, Mad Men, Treme, Detectorists, Atlanta, Twin Peaks, Heimat, Deadwood, GLOW, Fargo eccetera eccetera sono qui a dimostrarlo, perché/però non solo non partecipano allo stesso campionato di "Under the Bridge", ma giocano proprio un altro sport.

ma certo, se sono buone per me possono durare per sempre, ma lamentavo il fatto che quelle buone sono sempre più rare, anche quando c'è qualità produttiva (vedi Full Circle)

Eh, ma io ti ho risposto proprio nel merito: secondo me non esiste proprio questa "tendenza odierna", è una leggenda metropolitana, uno sterile pourparler, un "sentire comune" sbagliato: l'allungabrodo è una consuetudine insita in questo tipo di infra-medium e il rapporto fra "annacquato bene" e "annacquato male" sempre quello è, da secoli.

Commenta