Day 6

Alle 16, Storia di Piera di Marco Ferreri ha consentito un salto nel passato, al 1983, quando il grande regista italiano ha adattato l’autobiografia-confessione di Piera degli Esposti a Dacia Maraini, facendo interpretare Piera a Isabelle Huppert, la madre a Hannah Schygulla e il padre a Marcello Mastroianni. Basterebbe il cast per rendere il film degno di interesse, ma è anche parecchio succulento il dibattito che il film ha lanciato fin dai tempi della proiezione al 36° Festival di Cannes, cioè a dire se Ferreri non abbia troppo stravolto il testo di origine con le sue manie e ossessioni di regista. Il problema di Storia di Piera è semmai l'esatto contrario: trattasi di un Ferreri piuttosto castrato nelle sue possibilità e nella sua visionarietà, proprio a causa della matrice letteraria. Nonostante sopravviva uno spirito anarchico, anche in termini di messa in scena, che fa impallidire molti imitatori e presunti sperimentatori dei giorni nostri, il film cede alla tentazione di un impianto pallidamente illustrativo, in cui lo stile ferreriano cerca di farsi strada in mezzo a tante altre necessità di scrittura: banalmente, il punto di vista estremamente femminile del film poco si addice al Cinema di Ferreri, considerando che la donna del suo cinema ha sempre un ruolo catartico-mortuario (gli esempi si sprecherebbero), comunque esterno, sovente irraggiungibile.

Ma la descrizione della sessualità come sintesi dei rapporti anche familiari, e come arma di autodistruzione, sopravvive alle impellenze più meramente espositive; e certe “perversioni”, al limite con l’incesto, combinate con tanta tenerezza, nel risultato finale possono impressionare ancora oggi.

Voto: ***

Inutile spendere parole che siano più interessanti di quelle già dette in quasi 60 anni di Storia del Cinema, per ciò che concerne Le trou di Jacques Becker. Per Serge Daney, un film “di una fotogenia che si taglia con un coltello”.

Voto: ****1/2

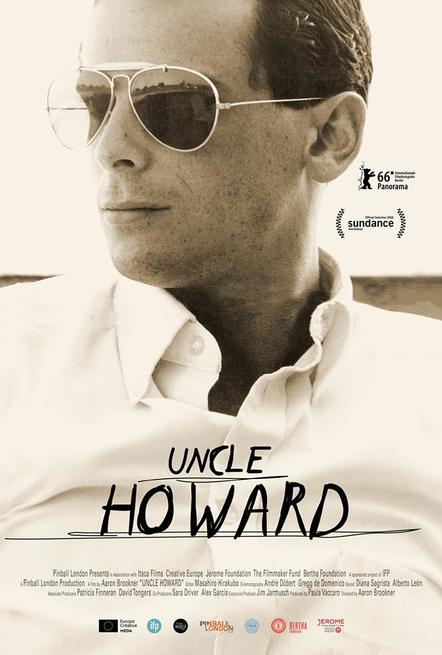

Dopo il breve corto di Gabriel Abrantes, Razor Thin Definition of Punk, in cui continuano le stoccate implicite nei confronti della cultura imperialistica americana e si fa riferimento alle ribellioni interne alla cultura americana stessa, ottenute tramite la musica (il corto ha il merito di citare i pochissimo discussi Minutemen) [voto: **], è stata la volta di Uncle Howard di Aaron Brookner, che è l’indagine quasi giornalistica che il nipote del compianto regista gay Harold Brookner ha condotto per scoprire tramite i filmati d’archivio la storia della produzione dello zio (dal documentario su Burroughs fino a Bloodhounds of Broadway). Il film è un raro caso di pellicola che soddisfa lo spettatore con andamento sinusoidale, ovverossia: si parte, almeno per chi scrive, con il consueto scetticismo nei confronti dei documentari (tale da rendere sempre chi scrive particolarmente allegro quando la qualità è inaspettatamente alta, vedasi Les vies de Thérèse del day 5); si giunge nell’incipit a una soglia di soddisfazione nel vedere che si tratta del cinema americano underground anni ’70, cioè di uno dei mondi più intriganti della Storia del Novecento; e si arriva al finale, o meglio dire ai finali, consapevoli di quale tesoro ci si è lasciati scappare. Perché Uncle Howard, oltre ad essere un documentario dannatamente ordinario, che narra anche di svariati aneddoti sentimentali molto poco inerenti all’Arte di Howard Brookner (dei suoi film si sente dire quasi esclusivamente che si trattava di “grandi film” senza capirne bene la ragione), si conclude con dei riquadri melensi che fanno calare l’interesse e cercano l’effetto facile, come se già vedere Jim Jarmusch, Frank Zappa, William Burroughs e Allen Ginsberg nello stesso film non fosse di suo commovente. Se quindi da un lato per osservare un ritratto fedele di quel mondo, è meglio recuperare i cine-diari di Jonas Mekas, dall’altro si decide di apprezzare parzialmente il film almeno per un commento musicale da urlo, che vanta krautrock (i Neu!) e begli esemplari di rock e post-rock.

Sarebbe stato meglio un semplice montaggio dei filmati d’archivio.

Voto: **1/2

Uncle Howard (2016): locandina

Infine, sono stati proiettati tre cortometraggi di Joao Pedro Rodrigues e Joao Rui Guerra da Mata, China China, Alvorada Vermelha e Mahjong.

Il primo è un sottilissimo e potente omaggio al Cinema in genere, ancor più precisamente al potere dell’Immagine e dell’iconografia. Ambientato a Lisbona, è un film di continui “tradimenti” alle aspettative dello spettatore, “tradimenti” che nei lungometraggi di Rodrigues sono spesso affidati al montaggio, in questi casi invece al singolo shot o al fuoricampo. La sequenza iniziale della città al buio che si rivela essere una foto, e gli spari che potrebbero essere quelli della vera pistola o di The Killer di John Woo in tv, sono esempi emblematici. Il fatto che poi il film nella prima parte sembri vagare dalle parti di Dillinger è morto e il cinema implosivo di Chantal Akerman, e nella seconda parte ammicchi al Mago di Oz, rende il tutto ancora più stuzzicante. Folle l’accompagnamento musicale. Un film che ti fa affezionare alla singola inquadratura, e abbandonarla è sempre traumatico.

Voto: ***1/2

China China (2007): locandina

Alvorada Vermelha sembra rubare le ambientazioni documentaristiche di Wang Bing (siamo in Cina, più precisamente a Macau) per un film che invece strizza l’occhio a Le sang des betes di Franju. Il rapporto col cibo, e gli sporadici momenti di liberazione che lasciano intravedere una sirena (simboleggiante Jane Russell, protagonista di Macao di Sternberg) nelle acque dove si dibattono i pesci pronti allo squartamento, sono i perni centrali di un corto di un rigore quasi sconcertante, estremo e sfiancante. Rodrigues e Guerra da Mata si rivelano abili scultori dei tempi filmici, in grado di indagare, dall’impossibile fissità di uno sguardo e di un pdv, ciò che si nasconde dietro il realismo: un’apertura all’invisibile, e la paradossale possibilità del sacro.

Voto: ***

Alvorada Vermelha (2011): locandina

Mahjong, probabilmente il corto più interessante della serata, continua a non disdegnare i riferimenti e le citazioni, ma come negli altri film di Rodrigues non ruba mai, piuttosto prende in prestito per discorsi più grandi. Questo corto di poco più di mezz’ora è un thriller teso e inquietante; a tutti gli effetti una storia di fantasmi, in cui il fantasma è l’inseguito e forse anche l’inseguitore, in un effetto domino inarrestabile che collega una misteriosa donna bionda orientale, un uomo in giacca e cravatta alla sua ricerca, e un altro individuo oscuro che sembra seguire l’uomo in giacca e cravatta. Realizzato su commissione per raccontare la Chinatown più grande del Portogallo (in una città del nord dello stato iberico), Mahjong scorre come l’angosciosa e kubrickiana rivelazione di un reale frammentario, in cui è il peso dello sguardo a dare a qualunque oggetto un carattere misterioso e tenebroso. Rodrigues sa poi, come i più grandi Autori, che le carrellate lente e inquietanti sono tali quando qualsiasi elemento inanimato e secondario che scompare oltre un bordo dell’immagine la abbandona con enfasi quasi tragica: si osservi la carrellata in avanti verso la scarpa col tacco, che ritorna da Alvorada Vermelha e dà pure l’indizio di una filmografia che ama presentarsi quasi come un ipertesto di segni e simboli.

Voto: ***1/2

Mahjong (2013): scena

Day 7

Il futuro è donna, di Marco Ferreri. Alle 18,30 lo schermo si è illuminato con le prime immagini di questo importantissimo film del regista italiano, un film erroneamente considerato minore, idealmente gemello di Storia di Piera, nonostante le grandissime differenze, vista la presenza tra gli sceneggiatori anche qui di Piera degli Esposti e Dacia Maraini. Come in Storia di Piera, anche qui si parla in un certo senso di famiglia, ma l’assenza di una pesante origine letteraria permette a Ferreri di destreggiarsi in territori a lui più noti e familiari. Il film è un intenso ritratto degli anni ’80, anni che fanno da sfondo a personaggi completamente dediti all’istinto e alle passioni: si dànno solo cenni del loro lavoro, ma li si osserva soprattutto nell’atto di amarsi e disperarsi l’uno per l’altro. L’ingresso in scena di Ornella Muti, giovane ragazza, forse vagabonda, incinta, nella vita della coppia Hanna Schygulla e Niels Arestrup, segna il punto di partenza per un ménage a trois di cui non seguiamo l’evoluzione psicologica, quanto piuttosto l’evoluzione emozionale. I tre si affezionano e si innamorano sempre di più l’uno degli altri, si scambiano, si odiano e creano una famiglia allargata che alla proiezione a Venezia nell’’84 fece molto scalpore. Come spesso è accaduto anche con altri lavori, Ferreri ha anticipato i tempi, con uno stile visionario che immerge i personaggi nei luoghi, e li insegue nelle loro passioni anche più scomode e feticistiche: infatti c’è poca differenza, in questo Ferreri, fra amore e feticismo; e in particolare la feticizzazione del corpo, come elemento di mania e ossessione ancor più che di attrazione sessuale, sembra incarnato dalle grandissime teste dei manichini che Schygulla e Arestrup tengono in casa. E ancora, la feticizzazione dei corpi passa attraverso l’elevazione a iconografia dello spirito anni ’80: come al solito, un film di Ferreri è un corpo vero e proprio, deforme, stralunato, bellissimo, realmente queer.

Voto: ***1/2

Alle 20,30, il penultimo film in concorso, The Love Witch di Anna Biller. Un tributo al B-movie anni ’70, tutto colori e perline, di precisione e fantasia estetiche effettivamente disarmanti (il décor, i costumi, la fotografia, sono spaziali). Meno raffinato e più difettoso a tratti il montaggio, ma teniamo conto che è la Biller ad aver fatto tutto (regista, montatrice, produttrice, sceneggiatrice, costumista), e questo esperimento sulle proprie capacità tira in ballo anche l’identità di questa giovane artista. Il film è spesso esilarante, però compiacendosi della propria forma (forse nel tentativo anche di sperimentare e di osare) cerca rifugio nella giustificazione del genere per lanciarsi in ridondanze spesso evitabili. E la ripetizione non giova, considerando l’approccio che il film ha sullo spettatore: un approccio coerentemente superficiale, che agisce appunto sulla percezione primaria (l’ilarità, il disgusto, l’eccitazione). Eppure si ha alla fine la sensazione che si sia inseguita l’estetica per giocherellare con essa, più che per creare un discorso, nonostante alla fine il film prenda quasi una piega seria (il finale non è affatto umoristico). In realtà, il discorso sulla femminilità portato avanti dalla Biller è reso perfettamente dal fatto che è lei stessa ad aver fatto tutto: la protagonista, come fosse un suo alter ego, si rende padrona della propria volontà e della propria capacità di influenzare gli altri (l’espediente della magia, che poi forse è il Cinema stesso) per smascherare la finta “indipendenza” delle donne che diremmo più propriamente “femministe”, che chiedono banalmente di essere amate così come sono. Il personaggio di Elaine cerca invece di compiacere gli uomini per poi poter fare di loro ciò che vuole; ma non sa gestire bene la sua magia, e nessun uomo riesce a diventare l’uomo della sua vita. Alla ricerca di un compromesso, Elaine finirà per cedere al sacrificio estremo, per capire che l’amore, alla fine, è quasi del tutto una questione di egoismo, e di sogno ad occhi aperti.

Sottilmente disilluso, The Love Witch è meno dissacrante di quanto vorrebbe, un po’ troppo arioso e poco spedito, però ottimamente spiritoso: si può pure dire che è alto intrattenimento.

Voto: **1/2

The Love Witch (2016): locandina

Brevissime parole sul corto Dear God Please Save Me di Abrantes: immagini deformate e virate al verde raccontano la preghiera disperata di una donna in abiti vittoriani (americana, per non farci mancare nulla) e che narra velocemente le sue sfortune. Un esperimento logorroico di cui poco si capisce il ruolo, che cerca il grottesco tramite la fantascienza (narrata e non mostrata), e che dunque si parla addosso senza nulla dire di più di Abrantes e del suo cinema. Ma è uno dei primi film, dunque è un lavoro tutto fumo (intenzioni) e niente arrosto (risultati).

Voto: **

_______

Per vedere le altre giornate

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta