"Appunti veloci e primo impatto sul cinema che ci precede, su quello che ci sfiora, o addirittura ci evita; film che attendiamo da tempo, quelli che speriamo di riuscire a vedere presto, ma pure quelli che, temiamo, non riusciremo mai a goderci, almeno in sala."

-DUE THRILLER PIUTTOSTO ATTESI DA DUE AUTORI MOLTO AMATI: SHYAMALAN SBAGLIA STILE, MA GIRA COSI’ BENE DA FARSI COMUNQUE APPREZZARE; AMENABAR FALLISCE PROPRIO TORNANDO AI SUOI “AMATI” E TORTUOSI LABIRINTI DELLA MENTE.

-I “13 MINUTI” SENZA I QUALI LA STORIA DELL’UMANITA’ AVREBBE EVITATO GLI ECCIDI DEL NAZISMO E RISPARMIATO MILIONI DI VITE.

-DUE DOCUMENTARI MOLTO INTERESSANTI INERENTI L’ACQUA (IL FENOMENALE “LA MEMORIA DELL’ACQUA”) ED IL GHIACCIO (E’ IL FILM CHE HA CHIUSO CANNES 2015).

-SEMPRE DA CANNES 2015, IL RITORNO IN FORMA DI WOODY ALLEN COL SUO “IRRATIONAL MAN” E IL GLACIALE MICHEL FRANCO CON IL SUO TORVO ED INQUIETANTE “CHRONIC”.

M. NIGHT SHYAMALAN ritorna e lo fa restando nel territorio a lui più congeniale: l’horror. Tuttavia, e la circostanza incute sospetti preventivi e diffidenze non completamente immotivate, sceglie pure lui, molto in ritardo rispetto a quello che potrebbe considerarsi il tempo utile, di provare a confrontarsi con il genere “mockumentary”. Quel genere che procede nel racconto immaginando che il protagonista o uno tra essi filmi direttamente lui la storia anziché un regista dall’esterno, dando pertanto l’idea di un prodotto amatoriale dove la fantasia, la bizzarria degli eventi, finisce per subentrare nella realtà di tutti i giorni dando luogo ad un finto “real movie” dove tutto è programmato a tavolino, ma non lo sembra.

Dopo il famosissimo capostipite, quel Blair Witch Project, è stata la volta di decine e decine di altri tentativi che hanno dato vita ad un vero e proprio genere, una moda, una tendenza espressiva che spesso ha deluso ed è finita per degenerare.

La vicenda del film di Shyamalan si intreccia negli schemi della favola horror mista al racconto delle più agghiaccianti leggende metropolitane: una madre separata con due figli teen, si concede una crociera col nuovo compagno e per questo decide di lasciare i due ragazzi dai suoi genitori, i nonni che entrambi non hanno mai conosciuto a causa di vecchie tensioni ormai ricondotte ad ambiti civili.

Recatisi dai genitori della madre in una zona di campagna, ed in contatto con la genitrice solo tramite skype, i giovani, dopo una positiva ambientazione in loco, cominciano a notare fatti sempre più sconcertanti in capo ai due arzilli vecchietti: di notte essi pare si trasformino in esseri mostruosi, o dai comportamenti davvero poco umani, accompagnati dall'emissione di rumori davvero poco rassicuranti, di natura decisamente più bestiale.

In un crescendo di tensione, i ragazzi filmano loro stessi il proprio film dell’orrore: le risposte ci saranno tutte, puntualissime, logiche o quasi, inquietanti certamente, non impossibili da indovinare.

Shyamalan non è un gran direttore di attori, ma ha un gran polso della situazioni e le riprese, specie quelle dei momenti topici e tesi, sono dirette con grande professionalità e acuto senso della suspence, seguendo anzi rincorrendo le sue vittime con una perizia che non ha nulla di casalingo od improvvisato.

Certo i due ragazzi, specie il maschietto, ancor più quando si improvvisa rapper, risultano davvero fastidiosi e petulanti, ma il film si lascia guardare con qualche sano soprassalto nonostante la storia non abbia elementi di novità o sorpresa alcuni.

VOTO ***

C'era grande attesa per questo thriller che, in qualche modo, se vogliamo rassicurante, segna il ritorno di Alejandro Amenabar nei territori che lo hanno reso un grande e stimato regista, ossessionato indagatore degli inganni labirintici e delle illusioni ossessive che produce una mente umana sottoposta a traumi e shock inaccettabili; ritroviamo pertanto i territori familiari al cineasta, dopo una parentesi storica originale, ma forse un pò troppo didascalica e teorica, dedicata alla figura anticonvenzionale, moderna ed anticipatrice della astrologa, matematica e filosofa greca Ipazia.

Con Regression dunque torniamo nei meandri bui della mente che tanto piacciono al regista e a chi lo ama dagli esordi, alle atmosfere cupe rese alla perfezione dal contorno di una periferia americana del Minnesota che pare perfetta per rappresentare le fosche e malsane situazioni da incubo quotidiano: ecco la perfetta ambientazione su cui costruire l'ossessione di un indagine, quella che affligge da tempo il detective Bruce Kenner (Ethan Hawke), fermamente convinto che la giovane Angela Gray (Emma Watson) sia la vittima inconsapevole di misteriosi riti satanici perpetrati tra la popolazione che vive in quelle desolate periferie contadine ormai allo stato di abbandono.

Quando la ragazza sostiene di aver subito ripetuti abusi sessuali dal padre, e questi si schernisce asserendo di non ricordare nulla di ciò, ma nemmeno negando l'atroce innaturale eventualità dell'inqualificabile azione, ecco le basi per una svolta che potrebbe definitivamente dare risposte ad una indagine arenata per mancanza di indizi e a causa di troppe reticenze da parte di chi sa anche solo in parte la verità.

La decisione di avvalersi della tecnica estrosa e piuttosto avveniristica da parte di un bizzarro psicologo (David Thewlis), creerà suggestioni e l'illusione di percorrere finalmente la via giusta verso la chiarezza e la verità.

Le atmosfere aiutano, certo, ed il film le utilizza saggiamente a più riprese: peccato che la storia si aggrappi invano su indizi e stratagemmi narrativi davvero troppo incosistenti, guidando lo spettatore, incerto e annaspante, verso sentieri tortuosi in cui viene ingannato verso soluzioni che sono tutte dei bluff, espedienti narrativi che giocano maldestramente sulla possibilità di perversioni o deviazioni morbose ipotetiche, che alla fine si rivelano null'altro che soluzioni troppo deboli, troppo macchinose, troppo finte o furbe per costituire il nerbo di un thriller che affonda molto presto nell'inconsistenza delle proprie basi.

Sono lontanissimi i tempi di The Others, pure lui furbino e calcolatissimo, ma affascinante, trascinante, forte nella sua storia perversa e labirintica come è talvolta il percorso della follia umana, o come almeno ci piace pensare che esso possa essere.

Qui invece appare tutto molto sciatto, e anche gli attori coinvolti, altrove spesso bravi e convincenti, sembrano in qualche modo rassegnati ad obbedire alla propria parte senza credervi molto...o proprio per nulla.

VOTO*1/2

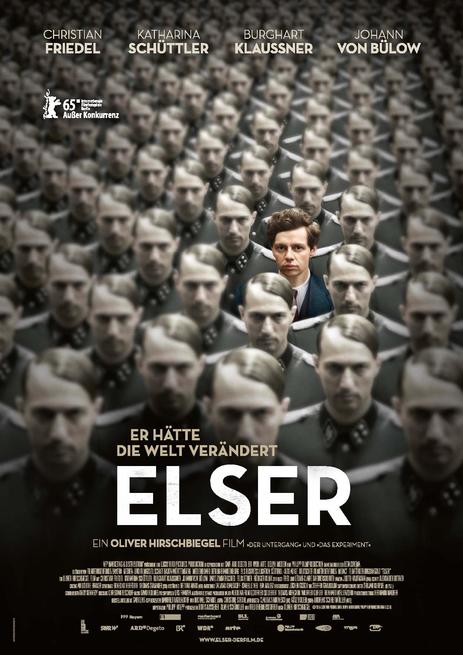

13 MINUTES

Georg Elser era un terrorista o un eroe della resistenza? La vittima di un regime totalitario o un folle perseguitato da un carattere schivo e da problematiche personali che gli hanno fatto compiere un’azione più grande delle proprie possibilità?

L’8 novembre del 1939 Hitler pronuncia il suo discorso davanti agli alti dirigenti del partito nazista presso la brasserie Burgerbrau di Monaco. Una bomba esplode, ma Hitler, insieme a Goebbels, Himmler, Bormann e altri esponenti sinistramente celebri hanno appena lasciato il luogo del raduno. Quei 13 dannati minuti che hanno fatto la differenza. Eccome se l'hanno fatta! Il giovamento di cui l'umanità avrebbe potuto godere se l'attentato fosse andato a buon fine è evidente e cifrabile pensando ai milioni di morti che la dittatura nazista può annoverare durante tutta la sua esecrabile esistenza.

Georg Elser viene arrestato e smascherato, acciuffato in modo elementare, quasi banale: di fronte all’artigianalità dell’attentato, che avrebbe potuto risolvere alla radice tutta la tragedia dell’eccidio che seguirà col nazismo, si cela un piano certo rudimentale, ma a tutti gli effetti tecnicamente bene organizzato nella sua semplicità da parte di un timido manovale molto abile a costruire ordigni, ed in generale molto abile manualmente.

Sotto torchio, torturato e vessato dai tedeschi, che ipotizzano complotti da parti di nemici stranieri, l’uomo non chiarirà mai completamente le ragioni del suo operato, e verrà assassinato nel 1945 a pochi giorni dalla disfatta del regime nazista.

Il film con cui il regista tedesco Olivier Hirschbiegel, da tempo trasferitosi oltreoceano (suo il celebre e pluripremiato "La caduta", con l’ottimo Bruno Ganz, opera che lo ha reso celebre dopo l'interessante "The Experiment" e prima delle meno riuscite incursioni nella fantascienza con l'imbarazzante "Invasion" e nel biopic con il neutro "Diana", torna nella natia Germania, è un film solido, di fattura un po’ troppo standard che non procede certo con guizzi inventivi, preferendo la narrazione tradizionale, forse sin un po’ piatta, con qualche concessione al flash back come massimo picco, tutt’altro che inventivo, per illustrarci il recente passato del celebre attentatore.

Tra i meriti più evidenti del film, troviamo la scelta dell'attore protagonista, in grado di renderci alla perfezione la figura contraddittoria di un eroe per caso nemmeno troppo simpatico o trascinante: alludiamo all’interpretazione molto valida di Christian Friedel, già notato ne "Il nastro bianco" di Haneke e "Pollo alle prugne" della Satrapi: il suo Elser dal volto impaurito come un topo indifeso, è l’emblema dell’uomo apparentemente qualunque, che agisce libero e cosciente, con individualità ed autodeterminazione per la salvaguardia dell’individualità, della creatività e della libertà di pensiero, minacciate tutte in quei tempi oscuri da un regime imperniato sulla violenza e l'oppressione, sull’obbedienza cieca e per nulla ragionata verso le folli idee di un dittatore pazzo ed incontrollato.

VOTO ***

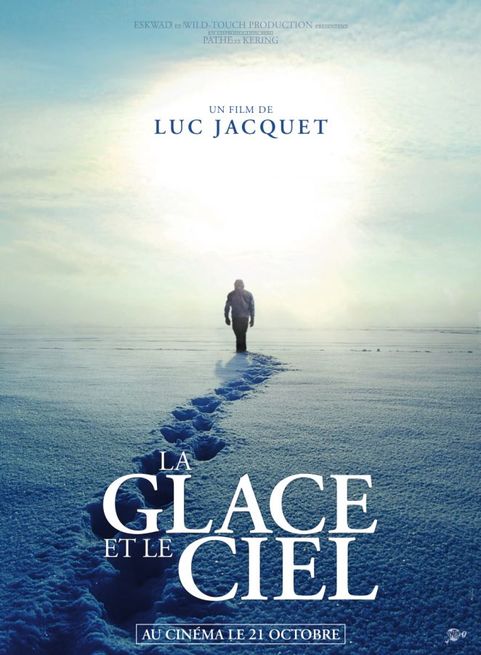

FESTIVAL DI CANNES 2015 - FILM DI CHIUSURA

Quando un grande documentarista Luc Jacquet incontra un altrettanto grande viaggiatore e scopritore di territori incontaminati, l’occasione risulta inevitabilmente molto allettante e colma di aspettative.

Il regista francese premio Oscar per il miglior documentario con La marcia dei Pinguini (2006), ma noto internazionalmente anche per La volpe e la bambina (2007), ex biologo poi passato dietro la macchina da presa come documentarista appassionato di vita animale e vegetale, è stato ufficialmente accolto a Cannes col massimo dei riguardi, tanto che l’organizzazione del festival gli ha riservato l’onore di chiudere la manifestazione numero 68 dello scorso maggio 2015.

Quando il regista decide di incontrare l’ottantaduenne esploratore Claude Lorius per rivivere l’esperienza della sua spedizione all’interno delle terre ghiacciate ed inesplorate dell’Antartide nel lontano 1957, immagini della ritirata inesorabile dei ghiacci che come una profezia oggi si avvera inesorabilmente nonostante le avvisaglie da parte di scienziati e di ricercatori appassionati come lo stesso Lorius, si alternano alla immacolata splendida essenza del ghiaccio stesso, nel suo avvolgente design che tutto ricopre e cattura garantendo l’eternità alle cose sulle quali va a concentrarsi, e si frammezzano da immagini di repertorio e d’epoca relative alla spedizione e alla sua organizzazione.

Il segreto del mantenimento in vita del pianeta, dello scongiurare di fenomeni atmosferici sempre più incontrollabili, dipende molto e fondamentalmente dal riscaldamento incontrollato del pianeta, che si rende evidente con la ritirata dei ghiacci ed il cambiamento degli equilibri dell’intero globo. Circostanza che da decenni, già dagli anni ’50 in concomitanza con lo sviluppo industriale post conflitto mondiale, veniva urlato con cosciente e realistico allarmismo da studiosi del settore, considerati spesso degli allarmisti iettatori da parte di tutti coloro che anteponevano le sorti del pianeta all’interesse per un guadagno veloce da sfruttamento senza criterio.

Se il miscuglio ordinato e scrupoloso tra materiale d’archivio e vedute antartiche mozzafiato riesce a sortire un effetto piuttosto affascinante nella prima mezz’ora, è anche vero che, forse a causa delle alte aspettative risposte nella pellicola, il didascalismo che ne appare da una visione complessiva smorza di molto i toni e le aspettative entusiastiche che ci si aspettava.

E l’incontro tra il regista della natura incontaminata che riesce a vivere e ad esprimersi davanti alla macchina da presa, e l’anziano esploratore che concepì il suo viaggio eroico proprio alla medesima età attuale del cineasta suo appassionato mentore, doveva riuscire a comunicare tutt’altre emozioni che una tiepida emozione che scaturisce innegabilmente dalle immagini legate al ghiaccio e alla magia incantata ed affascinante delle sue forme e dei suoi colori cangianti.

VOTO ***

LA MEMORIA DELL'ACQUA

L'acqua come indizio: elemento testimoniale, fulcro di una indagine che spazia per argomento, tematica, specializzazione scientifica e costituisce un vero e proprio materiale rivelatore di genocidi e violenze perpetrate in epoche differenti tra le paludi e gli arcipelaghi cileni. La massa d'acqua diviene l'elemento di base e il perno rivelatore, quello che permette di risalire alle ingiustizie e alle violenze che da sempre caratterizzano le varie epoche dell'esistenza dell'uomo sulla terra. Il primo "Button" è l'indigeno che, nella prima metà dell'800, viene portato da un giovane comandante di marina in Inghilterra per tentare l'esperimento di civilizzazione occidentale: di fatto distruggendo un essere umano, privato della sua personalità e delle emozioni derivanti dall'appartenenza ad un mondo che non ammette interferenze a patto di non risultare corrotto in modo indelebile.

Il secondo "bottone", è un vero e proprio oggetto sartoriale ritrovato nel fondali marini incastonato tra i reperti ferrosi di antichi binari in disuso: pratica efferata con cui venivano portati alla morte i dissidenti del regime dittatoriale di Pinochet, gettati da elicotteri e scaraventati in mare ed annegati, ove non trovassero la morte direttamente con l'impatto.

"L'attività della mente umana assomiglia, nel suo comportamento duttile, alle grandi masse d'acqua: entrambe riescono ad adattarsi a tutte le superfici e a tutte le caratteristiche".

Questo il fulcro e l'essenzialita' geniale che il film riesce a raccontare tra fascinazione e sconcerto.

La regione della Patagonia occidentale, quella cilena appunto, è un territorio sperduto ed isolato che tuttavia ha permesso a comunità umane di viverci in perfetta armonia col territorio per oltre 10 mila anni, nonostante le avversità climatiche e logistiche a volte insopportabili. Oggi tutta questa civiltà è pressoché scomparsa, devastata dalla civiltà occidentale che ha, consapevolmente o meno, raso al suolo intere culture, usi, costumi, in nomecdi una conformità ad idee e preconcetti qui, in capo al mondo, in un altro mondo, completamente avulsi.

Allo stesso modo nel risultato, ma in forme e modalità ancora più spietate e spesso sotto forma di regini e dittature assolute come quella di Pinochet, la prepotenza umana ha devastato e perseguito chiunque trovasse il coraggio di ribellarsi per non uniformarsi alle sue regole.

L'acqua, elemento comune in tutto il sistema solare, seppur presente, su altri pianeti, sotto altre forme e consistenze, è la fonte primaria, lo specchio e la testimonianza di tutto ciò che è stato e che sarà.

"La memoria dell'acqua" è un documentario molto suggestivo e affascinante, in grado di testimoniarci la presenza di un elemento che diviene un essere quasi superiore, e se non giudice, almeno testimone dei fatti e dei misfatti che hanno caratterizzato le varie epoche storiche di cui l'uomo è stato testimone.

Il premio "Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura" alla Berlinale 2015, se appare a prima vista un anacronismo in un documentario, trova la sua pertinente giustificazione nella potenza delle immagini e nella seducente narrazione che da esse scaturisce: dalla visione se ne ricava un'esperienza altamente affascinante, oltre che una lezione civica e morale di forte, potentissimo impatto.

VOTO ****1/2

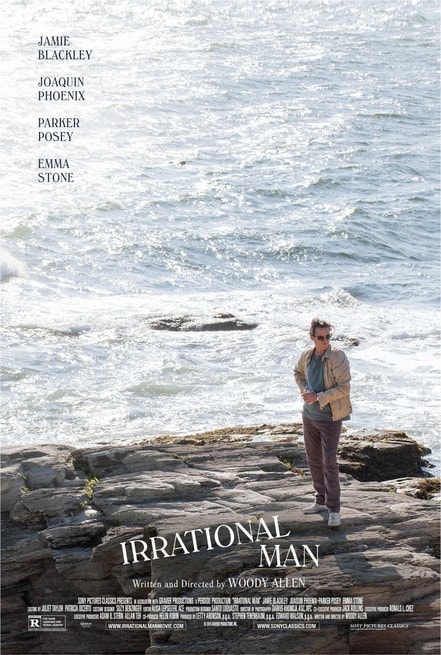

FESTIVAL DI CANNES 2015 - FUORI CONCORSO

Delitto + castigo secondo Woody Allen, che non demorde e continua imperterrito a raccontarci storie e situazioni che in qualche modo contraddistinguono le ossessioni e le fissazioni, gli interessi ed i gusti del regista, che quasi sempre si identifica o parteggia per il suo protagonista. In questo caso un professore in crisi depressiva che giunge in un college di una piccola cittadina degli States, cercando di allontanarsi e dimenticare le tristi vicissitudini relative al suo sfortunato matrimonio.

In questo senso a molto serviranno la presenza di una avvenente coetanea collega in cerca di uomini e colleghi da sedurre, e ancor più di una brillante studentessa, col quale il docente instaurerà un rapporto di amicizia ed intimità certamente poco congeniale per un rapporto professore-studente.

Ma sarà soprattutto il coinvolgimento casuale, oggettivamente immotivato, del docente in un intrico avente per epicentro una poco plausibile decisione di un giudice circa l’affidamento di un ragazzo ad un padre divorziato ed ai danni della madre soccombente, a far tornare al depresso ormai cronico, la voglia di vivere, il riaffiorare del sapore inebriante della vittoria, l’adrenalina da rischio e da pericolo di venire smascherati quando un’azione delittuosa diviene l’unico sistema per risolvere una crudele ingiustizia che la legge spesso iniqua e inerte al buon senso sta per rendere concreta.

Il problema più grave sta nel fatto che il riassaporare i piaceri della vita, rende il professore, da depresso indifeso e ombroso, una belva assetata di emozioni, ma soprattutto immorale e decisa a godersi e a far perdurare un periodo decisamente positivo e vitale.

Woody torna alle atmosfere sature di cinismo e di arrivismo proprie di match Point, il suo film migliore, ed anche il suo più spietato ed innovativo, da un decennio, ma questa volta circostanze incontrollabili od eventi fortuiti finiranno per condizionare e compromettere i diabolici piani del nostro protagonista.

Saranno gli anni che avanzano a portare un fondo di saggezza o di ottimismo (ammesso che la condanna del colpevole possa considerarsi una soluzione ottimistica) che sopraggiunge penalizzando il crimine e decidendo in luogo della giustizia, dal momento che quest’ultima non riesce o non può risultare efficace?

Nell’anno del suo film “bello” (da un po’ di tempo Allen alterna quasi matematicamente un film ispirato ad uno decisamente più fiacco), il regista newyorkese centra l’obiettivo senza rinunciare alle sue ossessioni: l’amore di una persona matura per una donna che potrebbe anagraficamente essere la figlia, la giovane ninfa di turno (è capitato alla Johansson, ora è il turno del dittico con la Stone), bella certo, ma anche infinitamente logorroica.

La sceneggiatura è piuttosto brillante, come è plausibile aspettarsi dall’Allen più ispirato; le situazioni in cui sono coinvolti i tre/quattro protagonisti della vicenda, riflettono l’universo astratto, teorico e completamente al di fuori delle logiche concrete tipico di un mondo che si rifiuta di venire in contatto con la realtà spiccia di tutti i giorni: circostanza questa che rispecchia appieno, ormai da decenni, l’atteggiamento tendenziale dell’autore, notoriamente avverso di confrontarsi con tematiche più terrene e concrete, spicce e materiali, per restare ancorato nel mondo a lui più consono, ma ormai quasi scomparso dei teorici e degli affabulatori del nulla, quello evanescente di chi preferisce rinchiudersi nel proprio guscio ed affrontare, non senza ironia e pregevole senso dell’humor, situazioni e tematiche più da manuale psicanalitico che da specchio verosimile della società che ci circonda.

In questo mondo ovattato ed inverosimile che odora di naftalina, se Joaquin Phoenix ha le physique du role per interpretare al meglio il professore che passa dall’apatia della depressione agli scatti felini della belva ritrovata, e ostenta con fierezza un ventre sfatto che altri divi avrebbero insaccato trattenendo il respiro, ad Emma Stone, lolita infarcita di prosopopea asfissiante, preferiamo di gran lunga l’energica e vitale amante matura Parker Posey, collega concreta e diretta che avrebbe saputo evitare al collega di intraprendere un percorso ad ostacoli con qualche apparente soddisfazione ed un traguardo letteralmente destinato nel vuoto.

VOTO ***1/2

FESTIVAL DI CANNES 2015 - CONCORSO - PREMIO PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA

La morte, il senso di vuoto che lascia un trapasso, sono la costante che il regista messicano Michel Franco si porta dietro almeno dal suo film più famoso prima di questo suo ultimo lungometraggio, ovvero dai tempi di Después de Lucia. In Chronic, pellicola che ha gelato e sin sconvolto la Croisette all’ultimo Festival di Cannes, seguendo il lavoro quotidiano di David, un infermiere che assiste malati terminali, ci si addentra in un mondo in cui l’operosità amorevole e l’assiduità quasi maniacale in cui il protagonista assolve ai suoi compiti, per loro natura sempre limitati nel tempo a causa dell’inevitabile destino dei pazienti che gli si affidano, nasconde in realtà uno stato d’animo profondamente turbato, lacerato, sconvolto da circostanze personali che si annidano all’interno di situazioni familiari mal definite o precarie.

Il lavoro diventa perciò qualcosa di molto più complesso e decisivo di una semplice mansione: egli diviene l’angelo custode, il traghettatore dei suoi pazienti verso il compimento del viaggio finale, quello che tutti coloro che egli ha in cura, intraprendono con celerità lasciandolo ogni volta in balia di un destino incerto, che mette a repentaglio ed in discussione il mondo. L’universo che ogni volta un nuovo paziente riesce ad assicurare all’uomo.

David accudisce, pulisce amorevolmente, dona conforto alle ultime ore di vita dei suoi sventurati pazienti: non usa guanti perché dà estrema importanza al rapporto tattile, circostanza che gli provoca uno dei più gravi e spiacevoli inconvenienti con i parenti di un suo assistito, cominciando il travaglio personale che lo porterà verso il baratro.

La circostanza di dover passare dalla cura di un paziente terminale a quella di un ragazzo spastico con gravi problemi locomotori, ma non certo in fin di vita, e che per di più lo apostrofa volgarmente, farà scattare la molla verso una decisione inaspettata e definitiva.

Le atmosfere glaciali e mortifere lucide fino a risultare disturbanti confermano in questo suo nuovo film uno stile che non può non ricordare quello di Michael Haneke.

Ma la storia, la vicenda, seguono un loro corso autonomo e come tale meritevole di considerazioni del tutto autonome.

Forte di un’interpretazione magistrale da parte di Tim Roth (che proprio con Haneke si era reso responsabile di un buon remake statunitense (fotocopia) del film che ha lanciato internazionalmente il regista austriaco, ovvero l’efferato Funny Games), Chronic è un film che raggela, devasta e ferisce lo spettatore con la lucida disinibita lucidità con cui decide di affrontare la rappresentazione di una sofferenza che va oltre la tortura fisica della malattia, anelata quasi dal nostro devastato protagonista, in cerca lui, al contrario dei suoi pazienti, di una soluzione definitiva che invece pare essergli negata.

VOTO ****

Prossimamente a Oltreconfine:

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta