"Appunti veloci e primo impatto sul cinema che ci precede, su quello che ci sfiora, o addirittura ci evita; film che attendiamo da tempo, quelli che speriamo di riuscire a vedere presto, ma pure quelli che, temiamo, non riusciremo mai a goderci, almeno in sala."

La povertà, la mancanza di mezzi, accomuna casualmente tre film interessanti e diversi per autore, paesi di provenienza, e pure stili; piccoli film d’autore che, in questa estate cinefila, potevano catturare l’interesse dell’occhio cinefilo venendo a creare una interessante quanto casuale trilogia sul bisogno, sull’impossibilità di andare avanti, sull’arte dell’arrangiarsi.

D’AMOUR ET DE DETTES (letteralmente D’amore e di debiti, ma il titolo originale suona SAPOS Y CULEBRAS) è un film spagnolo di Francisco Avizanda in cui seguiamo, di bancomat in bancomat, il forsennato tentativo della bella ed (ex) ricca Rebeca, di procurarsi dei soldi dopo che i fondi del padre, immobiliarista fino a poco tempo prima facoltoso e potentissimo, pè stato posto sotto sequestro per un indagine in corso circa appalti su costruzioni in un vasto appezzamento destinato ad abitazione residenziale.

Quando la giovane viene avvicinata dal bel Tino, che cerca di sedurla a proprio vantaggio per concludere una scottante inchiesta sulle truffe che scuotono la capitale spagnola, Rebeca, sola e senza un soldo, derisa e abbandonata dalla sua migliore amica, orfana anche del padre da quando questi si è tolto la vita buttandosi in auto da una rupe, si convince a cedere alle lusinghe del giovane interessato. Che tuttavia comincia a provare qualcosa per la bellissima ragazza.

Intanto indizi lasciati dal padre portano la ragazza sempre più vicina ad un bottino che egli ha nascosto in un posto sicuro e piuttosto inaccessibile.

Quasi una soap, con donne bellissime e uomini tenebrosi, ricchezza ostentata e agognata, situazioni familiari dominate dalla brama del potere e dalla sete ingorda di ricchezza, ma pur sempre una pellicola efficace e almeno a tratti quasi avvincente: il ritratto di una società marcia che non si arrende e tenta con tutte le sue forze di rimanere aggrappata allo sporco che non vuole rimanere sommerso.

Ariadna Cabrol e Juanma Diez sono una coppia da fotoromanzo rosa forse improbabile ma di sicuro effetto.

VOTO ***

FANTASIA, di Wang Chao, è un film cinese in cui il regista confessa di essersi interessato più che alle sue opere passate, alla dimensione spirituale dell’essere umano, studiando in particolare la complessità della natura umana di fronte alla sofferenza e al malessere fisico dovuto alla povertà e alla malattia.

In una grande citta industriale della Cina di oggi, una famiglia dal modesto tenore di vita è costretta a prendere provvedimenti a causa della malferma condizione di salute del capofamiglia, malato di tumore e per questo costretto a degenze ospedaliere sempre più frequenti e dolorose, che lo lasciano sempre più debilitato ed impossibilitato a lavorare. La moglie è dunque costretta ad arrangiarsi con lavoretti saltuari, mentre la figlia grande decide di andare a lavorare segretamente in un night. L’azione si concentra tuttavia sul giovane Lin, magro e dinoccolato, dallo sguardo perso e triste come per difendersi a scudo contro le insidie circostanti. Il ragazzo, che si assenta dalla scuola sempre più spesso, trova rifugio confortevole e rassicurante nella fantasia, scoprendo o dando vita ad un mondo fiabesco ed irreale che finisce per inghiottirlo e fargli perdere il senso della realtà, assai più drammaticamente crudo e meno poetico di quello agognato.

Tra melodramma e visionarietà urbana che affascina e lascia di stucco, tra inquadrature lente di paesaggi languidi e passivi in cui il fiume lento scorre portandosi via con calma ogni detrito di vita ancora vanamente aggrappato alla riva, Fantasia è un piccolo film che rimane nel cuore azzardando accostamenti arditi con melodie apparentemente fuori luogo come una dolcissima versione musicale de “O surdato innamurato” resa con straziante intensità dalle corde di un violino che suona nel panorama fosco e livido di un fiume attraversato da un traffico marittimo di chiatte commerciali.

VOTO ***1/2

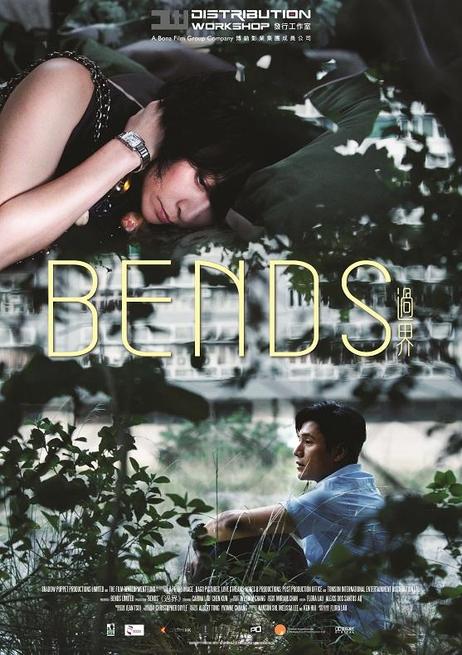

BENDS

Ricchezza che fugge via e dalla vita di una giovanile vedova un tempo molto ricca e ora costretta a disfarsi dei propri averi e del proprio personale per mantenere uno stile di vita adeguato alle proprie esigenze.

Una frontiera che impedisce ad una seconda persona, l’autista personale del primo personaggio, di poter far nascere il suo primo figlio in patria e necessità di un escamotage che permetta al figlio nascituro di migrare dal continente all’isola di Hong Kong.

Scritto e diretto dalla hongkonghese Flora Lau, presentato a Cannes 2014 nella sezione Un certain regard, il film è innanzi tutto una denuncia dei tentativi della gente cinese di far nascere la loro prole nell’isola fino a poco tempo prima indipendente, che fornisce tutele e cure più appropriate, ma che proprio per questo crea barriere laddove avrebbe dovuto abbatterle quando, dal 1997, l’isola è tornata ad essere annessa al governo cinese, dopo secoli come colonia britannica.

La vicenda di una donna vedova un tempo ricca, che si trova sempre più in difficoltà economiche e che tuttavia cerca di mantenere, almeno idealmente, inalterate le sue giornate tra svaghi e capricci senza troppo fondamento, si interseca con quella del suo autista, che è riuscito a far entrare nell’isola la giovane moglie incinta a gravidanza molto avanzata, e che ora non sa come e dove farla partorire.

Due mondi che tendono ad avvicinarsi, ognuno disgregando un po’ le sue peculiari caratteristiche e convergendo uno verso l’altro, con titubanza e una certa tenerezza, con rispetto e grande dignità fino alla concitata scena del viaggio in taxi finale, dove la vedova si ritroverà sola e consapevole di essere ormai in balia di una vecchiaia che la vedrà sempre più inesorabilmente dipendere dalle sue forze.

VOTO ***1/2

BOYS

Una bella sorpresa il film olandese tenero ed emozionante della regista Misha Kamp.

Durante l’estate due atleti di una scuola superiore si conoscono dopo essere stati prescelti tra i cinque migliori dell’istituto per partecipare ad una gara di atletica a fine stagione.

Sieger e Marc, l’uno più timido e riservato, l’altro più brillante e giocherellone, si conoscono e si piacciono, e l’attrazione che provano reciprocamente li rende coscienti di qualcosa di diverso che li accomuna e distingue dagli altri ragazzi della squadra.

Quando Sieger, alle prese con un fratello maggiore problematico e ribelle che non riesce ad accettare la morte di una madre ormai lontana nella memoria ma tutt’ora indelebile, viene distolto dall’amicizia interessata di una ragazza sua vicina, ecco che la gelosia tenta di dividere le strade dei due giovani, che tuttavia troveranno nella prova agonistica finale, la motivazione e la collaborazione giusta per accettarsi e placare l’irrequietudine di un sentimento tormentoso che risulta a quella età particolarmente difficile da saper gestire.

La regista dichiara di aver coltivato da anni l’intenzione di esplorare la sessualità dell’adolescenza maschile, le difficoltà di accettazione di se stessi e dei propri impulsi quando l’istinto tende a discostarsi dai sentimenti della massa di coetanei di cui ci si vuole sentir parte.

Ne esce fuori una pellicola semplice, intensa e schietta, introspettiva e sincera che non cerca colpi di scena, ma solo la semplicità e la schiettezza dei sentimenti intensi che muovono i due personaggi rendendoli ognuno schiavo dell’altro, in un binomio di irresistibile indipendenza che la lucidità e la concretezza del vivere quotidiano tendono a far mettere da parte, fino al momento in cui il sentimento e il desiderio finiscono per avere la meglio.

Un film che ha il coraggio di concedersi un lieto fine che riesce ad essere plausibile ed accettabile proprio perché viene dall’esperienza che a volte la vita ci riesce a regalare, mettendo da parte, una volta tanto, il dramma e la tragedia.

VOTO ****

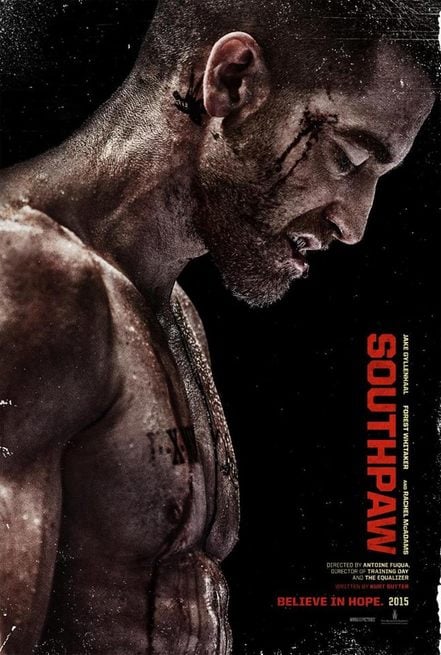

LA RAGE AU VENTRE (SOUTHPAW – L'ULTIMA SFIDA)

La boxe ha già detto molto, se non tutto o sin troppo al cinema, soprattutto nel passato non lontanissimo (gli anni '70/'80 di Toro Scatenato e i vari Rocky Balboa) e anche non molto tempo fa (Eastwood su tutti col pugilato al femminile dello splendido Million Dollar Baby) per non destare sospetti o dubbi preventivi.

Trovare poi alla regia un furbetto come Antoine Fuqua, non certo un incapace, ma di sicuro uno che vive di facili allori sin troppo celebrati per quel Training Day dignitoso ma tutt'altro che capolavoro (per tacere di altre e ben più disastrose o quantomeno scialbe opere che ne seguirono).

Ne “La rage au ventre” tuttavia, blockbuster prodotto dai fratelli Weinstein ed appena uscito nelle sale francesi, la vicenda del pugile campione eccentrico e caratteriale dei pesi medi Billy Hope, travolto da una disgrazia familiare che ne trascina a fondo vita e carriera, per poi fargli risalire la china grazie alla fattiva concreta collaborazione di un anziano ex pugile di colore, gode di una sua dignità di racconto, che si esplicita soprattutto grazie all'impronta attoriale di un Jake Gyllenhall sempre più elemento decisivo per la riuscita delle interessanti pellicole che ultimamente lo vedono coinvolto e motivato. Quella dell'attore è certamente una prestazione eccentrica e caratteriale, che punta sulla fisicità prorompente propria di una muscolatura da pugile professionista che rende il nostro protagonista un gladiatore moderno, umorale e sopra le righe, ma in qualche modo genuina, così come invece, al contrario, nel recente Lo sciacallo lo stesso versatile interprete di annullava fisicamente per calarsi nelle vesti flaccide ed abbondanti, melliflue e calcolatrici di un intrigante, viscido e pericoloso truffatore, millantatore della verità e serpente a sonagli dalla morsa fulminea e a tradimento.

Il risultato del film, per certi versi convenzionale e prevedibile come ormai tutto il cinema di Fuqua finisce per essere o svilirsi, è tuttavia positivo per la capacità di resa - più per merito del potente fascinoso interprete che del regista efficacemente dinamico ma tutt'altro che originale - di un personaggio dello sport che attrae in modo magnetico il pubblico, a quel punto in grado di mandare giù ingoiando senza troppo spirito critico certe baggianate smargiasse o certi cliché sulla famiglia perfetta americana, per concentrarsi su un dramma umano singolo che trova la sua svolta grazie ad una frma volontà di risalire la china e tornare nuovamente a galla da un abisso apparentemente senza via di scampo.

VOTO ***

LA ISLA MINIMA (Marshland)

Una camera nell'alto dei cieli riprende un intrico non ben precisato di avvallamenti dai colori cangianti che paiono la stilizzazione di un cervello umano: poi uno stormo di uccelli ci fa intuire che si tratta di un paesaggio agreste, di una zona paludosa che si alterna a distese di campi coltivati con tecniche poco avanzate, come noteremo più innanzi.

Siamo nel 1980 in una zona non meglio precisata della Spagna, dove la dittatura franchista ha lasciato segni indelebili tra una popolazione ancora visivamente scossa e devastata dal quel funesto periodo storico.

Due poliziotti caratterialmente molto diversi sono giunti ivi per investigare sulla scomparsa di due sorelle in età poco più che adolescente, la cui sparizione viene associata a quella di altre due giovani in periodo non molto distanziati, e ritrovate poi orrendamente uccise e sezionate senza alcuna traccia di un colpevole.

L'indagine è complessa e la diffidenza tra i due poliziotti nasconde anche piccoli grandi segreti o vicende personali che ognuno dei due vuole tenere per sé.

Le ricerche presto arrivano a confutare che anche per le due sorelle si è trattato di una fine orrenda e devastante, che fa presumere l'esistenza di un efferato maniaco che ormai non riesce più a fermarsi.

Diversi colpi di scena introducono personaggi utili soprattutto a raccontarci un periodo complesso e oscuro, o quantomeno la sua parte finale, ma pure una storia, un turbamento di un popolo che la dittatura ha tenuto indietro decenni rispetto all'Europa ottimista e capitalista dell'era reaganiana e tatcheriana che avrebbe dato vita ad un periodo di ingiustificato ottimismo e dilagante euforia.

Più che il dipanarsi della matassa mistery, che forse si svilisce un po' verso la fine in una indagine piuttosto ordinaria, ne La Isla Minima è l'ambientazione, la fotografia calda e pastosa, lo sguardo indurito, crudele e a volte spaventato di Juan e Pedro a risultare vincenti e degni di nota.

Ottime le interpretazioni di Raul Arevalo (già visto ben più gaio nell'aldomovariano Gli amanti passeggeri) e Javier Gutierrez, il cui sguardo a ,metà strada tra il preoccupato e il diabolico, nasconde, come si capirà, segreti a stento nascosti dall'evolversi della storia e della politica.

10 Goya, gli Oscar spagnoli, per un film di successo che possiede stile e quel pizzico di furbizia necessaria ed onesta per farsi piacere o letteralmente conquistare il suo pubblico.

E il regista Alberto Rodriguez diviene un nome da segnarsi e da tenere sotto controllo, visionando magari tutto ciò di cinematografico che ha preceduto questa sua opera matura.

VOTO ****

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta