Do inizio a questo mio più che inutile sproloquio con un aneddoto, se così può essere definito: in sala, oltre al sottoscritto, erano presenti una coppia di anziani ed un signore di mezza età. Conclusa la visione, mentre i primi si scambiano una serie di commenti entusiasti e il secondo abbandona la sala con un lieve plauso, il sottoscritto è in lacrime, immobile a fissare lo schermo per diversi minuti - un po' come Mia Farrow in 'The Purple Rose of Cairo', bloccata dinanzi a Fred Astaire e Ginger Rogers danzanti sulle note di Cheek to Cheek. Questo potrebbe non significare nulla, oppure è l'ennesima conferma che il cinema di Woody Allen non ha alcun limite. Io opto per quest'ultima, perché superata la soglia degli ottanta anni, con più di quarantacinque film sulle spalle, e dirigere in digitale un'opera come 'Café Society' è qualcosa che va oltre alle capacità psicofisiche dell'essere umano; ci devono essere di mezzo gli alieni o il divino, senza dubbio. Il mio amore per questo geniale autore (che va oltre al semplice e riduttivo "regista preferito") è ormai risaputo da chiunque. Probabilmente sono di parte e in questo momento è il cuore a scrivere per conto mio ma, nonostante ciò, mi risulta incredibile (non più di tanto, visti i risultati ad oggi) come un autore così prolifico, anziché smarrire la propria indole artistica - sia di scrittura che di messa in scena - dia vita a quella che può considerarsi la summa nostalgica, volgarmente "riassuntiva", dello stesso - fraintendibile per alcuni che risponderanno a ciò con la classica affermazione errata: "Woody Allen fa sempre lo stesso film".

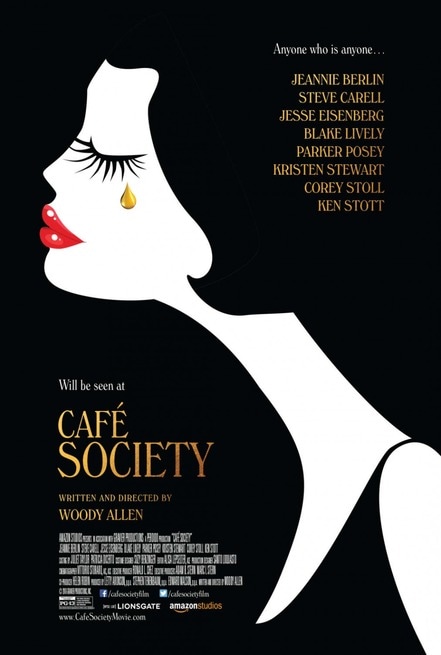

Attraverso la meravigliosa fotografia di Vittorio Storaro, assistiamo alle vicende di un giovane newyorkese colmo di ambizioni, giunto a Los Angeles per intraprendere la strada dell'agente cinematografico, contando sull'aiuto dello zio Phil (uno strabiliante Steve Carell). Inserire in scena se stesso con l'ausilio di un volto altrui non è una novità (sopratutto negli ultimi anni) per Allen, scorgibile nelle movenze e nelle espressioni di Jesse Eisenberg, che qui come non mai svela la propria versatilità con un carattere spensierato esternamente ma triste al suo interno, specchio di una società la cui visione è offuscata dalle accecanti luci di un mondo totalmente falso. Questo è 'Café Society', un manifesto sull'amore, sui sogni infranti, sulle illusioni, sull'impossibilità di vivere secondo uno schema prefissato. Se 'Manhattan' del '79 personificava Woody Allen, 'Café Society' è la raffigurazione del cinema di Woody Allen, il cinema che lo ha allevato e accompagnato; da qui derivano le pluri-citazioni di grandi nomi quali Greta Garbo, John Ford, Ginger Rogers e Gary Cooper. La mente - con un velo percepibile di malinconia - ritorna inequivocabilmente agli anni d'oro dei night club, ove il jazz rappresentava un vero e proprio stile di vita - e chi non ama il jazz? Le sequenze di festa, dipinte dagli affascinanti colori di Storaro, rievocano ad ogni singola inquadratura un mondo che non esiste più e che forse non è mai esistito. Forse Hollywood, le star e la fama a cui tutti aspirano non sono altro che un illusione, magica ma irreale, come il cinema. Il quarantaseiesimo tassello è dunque un'opera completamente fuori dal tempo, come lo è il proprio autore, che non rinuncia nemmeno qui al suo più grande amore, Manhattan, alla quale riserva buona parte del racconto per narrare le vicende - a tratti mitologiche - della spassosa famiglia di stampo ebraico, nonché di una piccola parentesi gangster con protagonista Corey Stoll. Il bianco e nero Bergmaniano o i colori del Techincolor non fanno alcuna differenza, avvolta da un'aura impenetrabilmente mistica, Manhattan resta e resterà sempre la sua città, la sua culla, il futuro negatogli dai sogni della calda Los Angeles, patria dell'amore non corrisposto. Il sentimento, tanto analizzato e ricercato nella filmografia, trova una sconclusionata forma nelle parole di Rodolfo Valentino, trascritte su un misero ed insignificante pezzo di carta; è il pensiero di un ottantenne irrazionale nei confronti di un qualcosa tanto complicato quanto indispensabile come l'amore, un processo che nessuna formula matematica o chimica potrà mai risolvere. Ma d'altra parte, abbiamo tutti bisogno di una gallina e delle sue uova, così come Bobby ha bisogno di Vonnie, recitata da una bellissima e bravissima Kristen Stewart che - insieme ad Eisenberg - trasmette una rara forma di alchimia, ricercabile solo ed esclusivamente là dove è presente la filosofia dell'Allen scrittore, il quale non ha mai nascosto o negato l'ossessione per il sesso o per il buon vecchio Groucho Marx. Sono trascorsi quarantasette anni da 'Take the Money and Run', l'origine di tutto, ma quello di oggi è lo stesso genio incosciente di 'Broadway Danny Rose', lo stesso bimbo che in 'Radio Days' veniva continuamente schiaffeggiato. Da tutto ciò traspare un linguaggio autoriale di pura eleganza e maturità, che trascendendo dalla commedia classica ne diventa il pioniere assoluto; complice anche una maestosa regia, composta da lievi movimenti di una macchina in continua scoperta dell'ambiente circondante.

Forse il più grande Allen degli anni 2000, forse no, sta di fatto che la sequenza finale, un alternarsi di montaggio dei due protagonisti che ripensano l'un l'altro, è un breve attimo che resterà scritto indelebile nelle pagine della settima arte.

Dimenticare il passato è sbagliato. Non c'è altro modo per andare avanti se non abbandonandosi al passato, a ciò che è stato e non sarà mai più, a bagliori di sublime e nostalgica bellezza nell'esatto centro di un locale notturno. In fondo, è necessario rassegnarsi al fatto che la vita è una commedia scritta da un commediografo sadico.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta