Regia di Fede Alvarez vedi scheda film

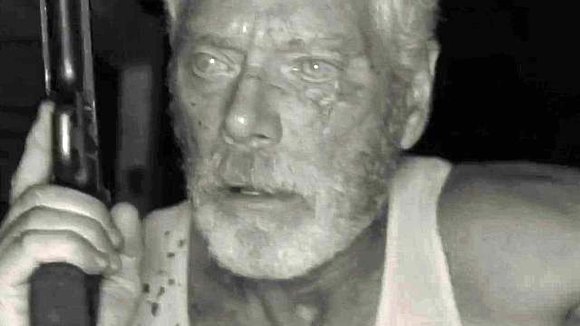

Mai sottovalutare un reduce di guerra che lo scoppio di una granata ha reso cieco.

Che custodisce in casa un goloso bottino insieme a un terribile, inconfessabile segreto.

Si rischierebbe seriamente di perdere la vita.

Nuova fatica per Fede Alvarez, che gli amanti del cinema dell’orrore ricorderanno come l'artefice del controverso remake di Evil Dead (La Casa), truculento cult horror low budget grottesco e visionario, firmato nel lontano 1981 da un giovane Sam Raimi agli esordi.

Alvarez ritorna sul grande schermo supportato ancora una volta dalla Ghost House dello stesso Raimi, casa di produzione specializzata nel genere, che in questi anni di intensa attività ha finito col rifilare agli amanti dell’horror, inizialmente entusiasti, parecchie sfibranti delusioni, collezionando appena un’esigua manciata di titoli interessanti e davvero degni di nota.

E sulla base di tali, non proprio felici, presupposti, non si può non salutare la nuova creatura del regista uruguaiano rimanendo un tantino rigidi, storcendo il naso, facendosi cogliere da un diffuso senso di scetticismo o finendo in preda a sudori freddi: sono tutte reazioni comprensibili e assolutamente giustificabili.

Ma Don’t Breathe, titolo originale certamente più secco e ficcante dell'‘italianizzato’, assai più omologante, Man in the dark [basti pensare al recente Lights out e al grande successo riscosso al botteghino, che, perciò, richiamerebbe una fetta più sostanziosa di pubblico oramai avvezzo a storie soprannaturali possibilmente avvolte nell'ombra come la nuova titolazione ben suggerisce] spazza via i catastrofici pronostici, rivelandosi un buon prodotto, nient’affatto da cestinare o da dimenticare.

Certamente una spanna al di sopra dell’horror generalista da grande affluenza in sala, quello studiato a tavolino per renderlo appetibile ma innocuo, nonostante spesso presenti una buona idea di base che nelle mani di chi preferisce osare/rischiare, piuttosto che in quelle di chi guarda al guadagno sicuro, puntando su una fruizione facile e senza conseguenze da eccessivo turbamento, diverrebbero -o sarebbero potute divenire- delle autentiche perle da affiancare agli intramontabili capi d’opera del genere che ogni appassionato di cinema horror devotamente custodisce nel suo bagaglio dei ricordi più cari.

Per inciso, Don’t Breathe non è un horror, benché lambisca le derive del genere flirtando apertamente con esso, bensì un thriller, aggressivo veloce serrato, che ben coniuga il filone dell'home invasion con quello del rape & revenge aggiornati ai nostri tempi, tra crisi economica, sogno americano che non vuole saperne di gettare la spugna, seppure agonizzante, e dolorose, indelebili quanto pericolose ferite di guerra.

Alvarez si dimostra esperto conoscitore dei canoni orrorifici e, stavolta, consapevole di muoversi su un differente territorio, si astiene dal farne uso, preferendo incamminarsi su sentieri più congeniali al genere che ha per le mani, per definizione maggiormente aderente al reale, dove, nell’azione e nelle sue conseguenze, prevale un’impronta di verosimiglianza sicuramente più marcata.

Perciò, i momenti assassini presenti nella pellicola vengono gestiti in ben altra maniera rispetto al consueto contesto horror, sacrificando saggiamente l’effetto spettacolare assicurato dallo splat pack ma mantenendo, comunque, intatta la sensazione di autenticità scaturente dai rovinosi corpo a corpo disseminati lungo l’intera narrazione, e garantendo il forte impatto emotivo dell’immagine-shock sullo spettatore.

I molteplici fendenti inferti non vengono mai ripresi frontalmente e in totale chiarezza nel momento in cui affondano e squarciano la carne, come accadrebbe in un horror (e come è avvenuto proprio nell’Evil Dead da lui firmato), ma partono da angoli rimasti in ombra della messa in quadro o fuori dal quadro.

Oppure ad entrare in ballo è l'utilizzo, consapevole e manipolato, del campo-controcampo, che risolve con successo la questione di causa-effetto tra colpo assestato e ricevuto, assicurando una tangibile tensione emotiva e allineandosi (in termini d'immagine) alla condizione di cecità del personaggio accerchiato. Permette, infatti, al tempo dell'azione di dilatarsi quanto basta per sviluppare nello spettatore l'attesa nel conoscere chi tra i malcapitati è stato castigato da un uomo privato del senso della vista, in grado ancora di mirare ai bersagli che avverte a distanza ravvicinata. Quando, tendenzialmente, l'horror rincorre e, successivamente, annienta la vittima (già) designata mantenendo la camera fissa o, comunque, seguendo l'azione senza 'spezzare', percettibilmente, in modo significativo, la scena.

Don’t Breathe, simile ad un caricatore automatico che spara cartucce a ripetizione centrando con successo il bersaglio, è un vulcano di idee in piena attività per come crea ed imbastisce le situazioni che si susseguono sullo schermo (forse poco probabili ma non impossibili).

Non concede allo spettatore un attimo di tregua, sfornando a cascata una serie di scenari/trovate, magari -sicuramente- già visti (infatti, indovinare quello che accadrà da lì a 5 secondi non è, ogni volta, impresa ardua) ma, nella fattispecie, assai efficaci e vincenti, che scongiurano la noia, la ripetitività, la stanchezza a cui facilmente può andare incontro un plot giocato tutto sull’incontro-scontro tra chi invade e chi è invaso all’interno di una sola unità di luogo.

Quindi, sono messi al bando situazioni stagnanti, cali di tensione e d’attenzione, sbadigli e risatine, segno incontrovertibile che il film, partito col piede giusto, stia inesorabilmente collassando in pantani farseschi di quelli più irritanti.

Il racconto, ben articolato, conserva la capacità di rimanere credibile e coinvolgente, ha l’intelligenza di non esaurire le sue cartucce prima del tempo, riuscendo, invece, a dispensarle uniformemente per tutta la sua breve durata di cui, per la verità, non ci si accorge, vista la densità delle situazioni che propone, fino ad un’adeguata conclusione per nulla conciliatoria.

Pur facendo capolino derive horror iperrealiste targate ‘70 (saltano alla mente le devianze de L'ultima casa a sinistra di Wes Craven, per esempio), il film del 38enne di Montevideo decide di non saggiarle, preferendo restare fedele alla linea che si è dato, quasi ben felice di rimanere circoscritto nella cornice del thriller ‘crudo e violento sì, ma con moderazione’ che si è costruita, limitandosi ad insinuare nello spettatore ancor più amari scenari di quelli presentati, giocando a mostrarne il potenziale, ad intavolarne le intenzioni più che fattibili, per poi, alla fine, battere in ritirata.

È chiaro che si diverte a smontare [non potendo o non volendo osare di più, considerato che il prodotto mira a spingersi oltre la solita nicchia dei soliti estimatori irriducibili] le (non)aspettative di un pubblico oramai assuefatto, passivo, privo di stimoli, spiazzando e destabilizzando. Che suonano quasi come degli imperativi.

E la scelta di un registro differente dall'horror, cui automaticamente associamo, almeno fino ad oggi, Fede Alvarez + Ghost House, ne è una lampante dimostrazione.

Il regista assoldato da Raimi si dimostra abile filmaker.

Si muove agile in spazi ristretti e non lesina in virtuosismi e soluzioni visive affascinati, come il notevole piano sequenza all’interno della casa-teatro di guerra o i brevi, intensi momenti a luci spente.

Riesce a conferire al racconto quell’unità di tempo (oltre che di luogo) di cui una storia come questa, claustrofobica/adrenalinica, necessita per dirsi riuscita.

Attraverso accorgimenti ed escamotage di scrittura (Alvarez figura anche come co-sceneggiatore) tradotti poi perfettamente in immagini, restituisce allo spettatore una visione d’insieme in divenire, quella chiara percezione che l’azione, o, meglio, i momenti isolati all’interno dell'abitazione sotto assedio si svolgano in contemporanea e tutti in tempo reale.

Ciò che crea perplessità, malgrado l’immersività della fruizione, è la netta sensazione che il regista sia deficitario di un proprio sguardo e che si affanni, perciò, a raccattare l’immaginario di altri cineasti per riversarlo nei suoi lavori, di indubbia buona fattura, quella degna di un solido mestierante che si limita a confezionare ad hoc, mancando di conferirgli una peculiare personalità, un taglio identitario in grado di farlo spiccare in mezzo a tanti nomi senza nome, di renderlo, per quanto possibile, unico e memorabile.

E così, pur nell’abbondare in violenza (dovendo, più che altro, adeguarsi agli standard contemporanei) la stessa ci arriva addosso in dosi massicce e, tuttavia, controllata, in quantità attentamente studiate per colpire e impressionare sul momento, assicurandosi, però, che non lasci significativi strascichi a visione ultimata.

Come a voler disinnescarne la naturale carica viscerale, impedendo che arrivi a bucare lo schermo e turbare per davvero nel profondo la nostra dimensione del reale.

Don’t Breathe è un film cattivo ma non abbastanza, non si sporca mai al punto da non riuscire a ripulirsi del tutto, non resta attaccato fastidiosamente addosso, non insinua quel sottile e deleterio senso di malessere come altri intrepidi anarchici lavori di genere sono (stati) capaci di fare (la filmografia di Rob Zombie, per citare un nome).

Tutto funziona a meraviglia finché dura il film.

Una volta oscurato lo schermo (e dormitoci su) l’euforia iniziale, quel pathos che abbiamo provato iniziano a dissolversi velocemente.

Alvarez l’illusionista, verrebbe da dire.

Genio o cialtrone?

Don’t Breathe è come salire su una giostra di quelle più gettonate: sensazionale fino al momento in cui non si ritorna con i piedi per terra.

E, per quanto l’emozione risulti effimera, vale comunque la pena farci un giro per assaporarla.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

"Don't Breath" italianizzato in "Man in the Dark" ;-))

:)))

La regina degli horror,e come li racconti e li analizzi bene.....

purtroppo in questo caso c'è stato un problema al sistema che mi impedito di apportare degli aggiusti allo scritto, praticamente mi ha lasciata vergognosamente a metà dell'opera; di notte il sito smette di funzionare correttamente, pensa che mi ha tolto l'account, ho dovuto registrarmi di nuovo l'indomani mattina e solo allora correggere in molti punti, cmq grazie per il gentile commento, il film esce oggi, potresti pensare di andarlo a vedere, intrattiene molto bene e non lascia segni indelebili :) ciao

Posso dirmi d'accordo su molti fronti, sia sul fatto che è un film da alta tensione che non dà tregua, sia che Alvarez non è davvero tanto coraggioso. Nonostante però un'abile gestione degli spazi (i piani-sequenza, per quanto mi siano sembrati ruffiani e furbetti, alla 'True Detective' per intenderci, dànno una funzionale idea degli spazi in cui i personaggi si muovono), in 'Don't Breathe' manca il respiro dell'Autore, quello che ce l'avrebbe fatta vivere più come esperienza sensoriale che come esperienza di intrattenimento. Non che le due cose siano necessariamente diverse, ma a quel punto dovremmo andare a pescare altrove ('The Descent', per dirne uno). Qui 1) non mi è piaciuta la linea narrativa dell'antagonista, mi è sembrato un escamotage per salvaguardare la divisione morale dei personaggi, della serie "loro sono ladri, ma cavolo, quello è ben di peggio"; è diciamo una soluzione che giustifica molto di quello che succede dopo, ma sarebbe bastata l'idea dell'assedio senza ulteriori complicazioni, anche a costo di far durare il film ancora meno. 2) Le musiche, dannazione, erano continuamente presenti; affidarsi al silenzio, no?, sarebbe stata davvero un'esperienza.

Siamo chilometri su rispetto alla 'Casa', ma Alvarez si rivela solo un mestierante abilissimo, da mettere a fianco di vari altri. Speriamo che evolva e si districhi dalle sue stesse trappole.

felicissima che siamo d'accordo, sì "mestierante abilissimo", speriamo che si evolva e proponga qualcosa che s'imprima per davvero nelle nostre coscienze, grazie per il passaggio ;)

Prima di vedere un film horror (o presunto tale, in quanto ormai classificano in tal modo molti thriller) da alcuni giorni consulto sempre le tue recensioni, così vado sul sicuro, non rimanendo mai deluso :-). Al massimo ho rilevato che sei generosa in alcune recensioni, leggermente più di quanto lo sarei stato io (come in The Neon Demon), ma in linea di massima siamo perfettamente in sintonia come percezione, intuizione e valutazione di ciò che visioniamo. Questo film mi è parso “furbetto”, nel senso di molto ben pianificato a tavolino (forse è a questo che ti riferisci quando lamenti l’assenza di un “quid” autoriale), ma anche con questa lacuna, è un film godibilissimo, ricco di colpi di scena magistralmente pianificati e realizzati, ogni meccanismo perfettamente lubrificato e funzionante, non lascia un attimo di respiro e sorprende ad ogni piè sospinto. Nella prima ed unica visione che ho effettuato mi è parso privo di sbavature ed incongruenze, creativo e a tratti finanche geniale come inventiva applicata. Ho letto delle difficoltà da te avute col sito di filmtv, ne ho avute parecchie anch’io e le ho tuttora, diversificate, penalizzanti ed accumulate, sempre irrisolte nonostante le numerose segnalazioni che invio in redazione e che non ricevono mai risposta. Sono difficoltà che depotenziano e demotivano, almeno in parte, riducendo l’apporto che potremmo fornire alla comunità. Francamente non lo capisco, non sono un tecnico ma credo sarebbero risolvibili se ci fosse la volontà di farlo, certo non in maniera indolore, ma i finanziamenti necessari all’impresa si potrebbero trovare, se fosse solo un problema tecnico … Ma forse i miei sospetti di ambiguità latente sono da deformazione professionale :-). Un caro saluto e complimenti per la fin troppo analitica ed esaustiva recensione. Claudio

ciao Claudio, scusami se ti rispondo solo adesso ma proprio per via di questi problemi tecnici non ho potuto commentare pur avendo letto le notifiche (a volte non riesco nemmeno a dare l'utilità); sì, è vero queste continue difficoltà, anche e soprattutto adesso che il sito contribuisce all'audience di TV sorrisi e canzoni (beffa delle beffe) sono intollerabili (e sospette...). Stanotte ho letto il tuo commento al film e sono d'accordo, è una pellicola che non presenta sbavature, fatta in modo da assorbire lo spettatore durante la visione, ma dubbi sulla sua valenza a lungo termine mi restano anche adesso, anche adesso lontano dalla sua prima e per il momento ultima visione, aspetto Alvarez alla prossima prova, magari disporrà di più personalità o forse ce l'ha già ma io non riesco a vederla.

Ti ringrazio per le parole che mi hai riservato, fin troppo gentile, cmq sono felice di aver fatto la tua conoscenza, grande Z Nation! :))

Spero che la felicità sia ancora maggiore quando avrai potuto vedere PENNY DREADFUL, sul quale se solo avessi tempo, bisognerebbe scrivere una degna recensione ... :-) Alla prossima e grazie a te. Claudio

Gran bel film questo, inoltre sono rimasto stupito dal fatto che sono d'accordo con te su tutto. Complimenti comunque, recensione davvero buona e completa.

:)

Commenta