Regia di Rodrigo Plá vedi scheda film

E’ soprattutto la maniera cono cui il regista l’ha costruita e rappresentata questa storia a sorprendere, a rendere particolarmente preziosa questa sua creatura, un’opera profonda che acquista una valenza e un valore spiccatamente simbologico che racconta le profonde disomogeneità della nostra società.

Il cinema è quello spazio che si crea fra chi parla sullo schermo e chi interpreta le sue parole in sala (Rodrigo Plá)

Un mostro dalle mille teste (2015): Sebastian Aguirre

Di Rodrigo Plá, uruguayano di nascita (è nato a Montevideo il 9 giugno del 1968) ma messicano d’adozione (si è trasferito con la sua famiglia a Città del Messico quando aveva solo 11 anni e lì tutt’ora vive) abbiamo visto davvero molto poco qui in Italia, almeno nei circuiti ufficiali, nonostante che il suo sia stato un debutto di quelli da considerare “col botto” (e mi riferisco al suo primo lungometraggio, i’intenso, disturbante La zona, anch’esso passato da Venezia nel 2007 e giustamente premiato col “Leone del futuro” quale migliore opera prima della corrispondente rassegna).

Qualcosa in più di ciò che ha fatto dopo (non è stato un autore molto prolifico comunque) è per fortuna recuperabile attraverso il web, ma dispiace dover constatare come ancora una volta la nostra distribuzione cinematografica riservi poca attenzione ai registi emergenti di evidente valore che provengono però da cinematografie più marginali e lontane, e considerate per questo poco appetibili commercialmente parlando. Purtroppo nemmeno i passaggi da Festival importanti come Cannes, Venezia, Berlino, Locarno o la Festa di Roma (per parlare solo dell’Europa) sono adesso in grado di garantire loro un lasciapassare di visibilità certa (riferita alla programmazione in sala) con l’aggravante poi che se anche qualcuna di queste misconosciute opere riesce faticosamente a superare la barriera della censura indotta del mercato, viene poi mandata allo sbaraglio senza pubblicità, una penetrazione poco capillare e l’indifferenza ormai generalizzata del pubblico fruitore ormai sempre più disattento e ancor meno partecipativo. Solo pochissimi insomma se ne accorgono, così che alla fine la loro divulgazione (e il conseguente apprezzamento) rimane praticamente limitata a una cerchia molto ristretta formata dagli addetti ai lavori, ai quali si aggiungono i pochi eletti frequentatori delle Mostre di Cinema e la piccola schiera degli accaniti cinefili assetati di novità che continuano imperterriti le loro esplorazioni tramite internet alla ricerca delle tante novità di pregio che si producono intorno al mondo, Italia compresa (e ce ne sono davvero tante).

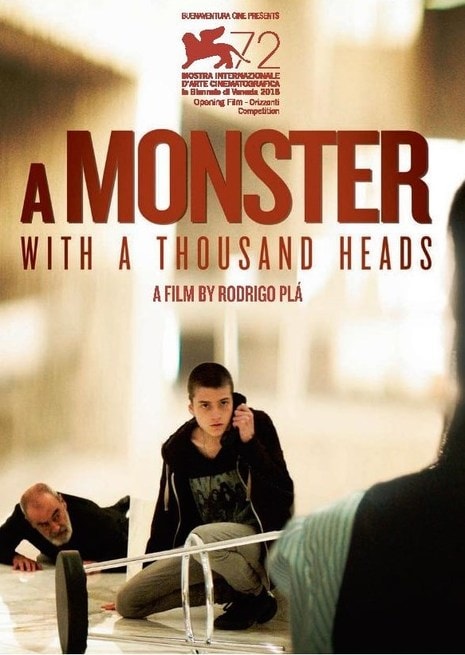

Non so quale sarà la sorte di questo Un monstruo de mil cabezas che ha aperto la sezione Orizzonti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia (uscito dalla competizione con un buon successo di pubblico e di critica ma privo di “riconoscimenti” ufficiali) ma se a qualcuno capiterà di imbattercisi sia perché programmato in sala o perché scovato sul web (e quindi fra le pieghe del sistema), ne consiglio fortemente la visione. Lo caldeggio così tanto, perché io (che pure l’ho visto in condizioni tutt’altro che ottimali) l’ho trovato un piccolo, coraggioso “grande” film molto impegnato nel sociale per la tematica che affronta ma che vale soprattutto per come il regista ha costruito la sua storia, per il tono leggero che ha adottato nel fare la sua motivata denuncia di un sistema economico marcio ed eticamente deprecabile, per il senso di realtà distorta e allucinata che trasmette mantenuto comunque sempre in perfetto equilibrio fra profondità di indagine, ironia e suspense, oltre che per l’umorismo beffardo profuso a piene mani che rende ancor più paradossale il contesto sul quale il regista intende riflettere insieme allo spettatore.

Puro cinema, insomma in cui tutti i personaggi vengono colti (e rappresentati) nel momento in cui hanno comunque ancora una possibilità di scelta, e dove il capovolgimento fra ragione e torto, è costante, continuo e “cangiante” (anche se Plá non rinuncia mai a dire - fra le pieghe - da che parte sta, pur lasciando al pubblico la piena libertà di schierarsi a sua volta come crede, semplicemente osservano i fatti narrati e quindi libero da condizionamenti obbligati perché, come vedremo meglio dopo, nemmeno le immagini sono del tutto univoche e tali da rappresentare una sola verità, ma si arricchiscono spesso di elementi nuovi che si acquisiscono proprio attraverso una “revisione” costante delle cose capace a volte di cambiarne addirittura la dinamica semplicemente spostando un poco la cinepresa che riuscirà così a cogliere e mostrare inediti elementi in precedenza non percepiti né tantomeno rilevati).

Un mostro dalle mille teste (2015): Jana Raluy

Come la sua precedente fatica - La demora del 2012 - che raccontava il dramma di una famiglia indigente costretta a farsi interamente carico di un anziano non più autosufficiente perché considerata dallo Stato ancora “troppo ricca” per poter accedere alle agevolazioni previste dalla legge, anche Un monstruo de mil cabezas è tratto da un racconto di Laura Santullo (pure sceneggiatrice di entrambe le pellicole), che oltre ad essere un’apprezzata romanziera fortemente impegnata nella denuncia di ogni inefficienza dovuta alla burocrazia e alla corruzione e direttamente connessa alle responsabilità etiche e morali dello stesso Stato e dei suoi apparati “surrogati”, è anche la combattiva compagna di vita di un regista altrettanto sensibile come Plá e che anche questa volta – come è nel suo stile che rimanda molto da vicino alle modalità utilizzate non solo da Mike Leigh, ma anche da Kechichè – prima di arrivare a formalizzare le riprese vere e proprie, per stabilire una più profonda empatia fra la storia e i suoi personaggi, ha lavorato alacremente per circa sei mesi insieme a tutta la troupe, mettendo in atto la procedura operativa delle “prove” pratendo dalle letture a tavolino, così come viene normalmente utilizzata nel teatro, al fine di creare il necessario affiatamento e la giusta atmosfera, o per meglio dire, per determinare quella sospensione emozionale - è così che lui l’ha definita – che solo la condivisione professionale e la convivenza giornaliera di tipo quasi “familiare” può generare, poiché nulla si può inventare e rendere credibile anche allo spettatore, se dietro non c’è l’autenticità effettivamente “vissuta” anche in prima persona, della narrazione

Un mostro dalle mille teste (2015): Jana Raluy

Se volessimo comunque sintetizzare, potremmo semplicemente definire questo film la storia della reazione a un’ingiustizia subìta ma non accettata, il che non sarebbe poi una grande novità. E’ dunque soprattutto la maniera cono cui il regista l’ha costruita e rappresentata a sorprendere, a rendere particolarmente preziosa questa sua creatura, un’opera profonda in cui pure questa volta (esattamente come nella sua opera d’esordio) c’è un “dentro” e un “fuori”, anche se in questo caso non esiste un vero e proprio muro a fare da confine (che comunque anche ne La zona pur essendo una presenza tangibilmente reale, acquisiva soprattutto un valore spiccatamente simbologico).

Qui questa evidente divisione, assume dunque il senso di un qualcosa di ancor più “astrattamente concreto” (tutt’altro che una contraddizione in termini) poiché è quella “classista” che mantiene nettamente separate le profonde disomogeneità della nostra società: da una parte quella che potremmo chiamare la società dei privilegi (per pochi ovviamente) e delle ingiustizie sociali perpetrate per convenienza e per mestiere, e dove appunto c’è chi può godere impunemente di un lusso fatto di appartamenti sontuosi, fuoriserie e di ludiche e costose attività ricreative, oltre che di un’adeguata copertura sanitaria; dall’altra quella che riguarda invece la maggioranza emarginata sempre e comunque totalmente esclusa da tali benefici e nemmeno sorretta da uno Stato inadeguato persino a comprendere i reali bisogni primari della sua popolazione. Un popolo di derelitti perennemente inascoltati (e persino umiliati) che nel caso specifico di questo film mette in campo una famiglia che anche dopo aver sopportato enormi sacrifici per pagare una polizza privata, viene invece lasciata languire nella sofferenza perché qualcuno si arroga il diritto di non concederle l’accesso gratuito a cure più adeguate per il suo capofamiglia ormai in fase terminale, che pure esistono in commercio ma sono comunque troppo costose e quindi non contemplate dal listino.

La domanda che il film pone è dunque sibillina: è folle (o condannabile) una donna che cerca ad ogni costo di ottenere le medicine per il marito che sta morendo(che forse non lo salveranno nemmeno, ma che in ogni caso potranno rendergli meno dolorosa l’agonia) o è invece folle (e depravato) il sistema che le nega questo basilare diritto etico e morale?

Ci si dovrebbe davvero interrogare tutti (anche noi italiani) e decidere poi da che parte vogliamo stare, poiché se al momento non abbiamo - almeno in questo campo - le macroscopiche storture dei paesi del terzo mondo o degli stessi Stati Uniti d’America (dove se vinceranno di nuovi i repubblicani verranno sicuramente vanificate le piccole aperture - sia pure insufficienti - atte a proteggere la salute dei meno abbienti che Obama è riuscito con mota fatica a rendere attuative) ci stiamo però preoccupantemente avvicinando a passo sempre più di corsa finanziaria dopo finanziaria, e restiamo comunque ugualmente passivi da non provare nemmeno a ribellarsi per tentare di arginare questa costante emorragia di fondi che rende il futuro incerto che rischia di far diventare la sanità garantita per tutti, un’utopia.

Un mostro dalle mille teste (2015): Rodrigo Plá

Questa è dunque la storia di una donna, Sonia Bonet (magistralmente interpretata da una straordinaria Jana Raluy qui al suo debutto cinematografico, la cui forza stralunata e dirompente può essere benissimo paragonata a quella di un’ Anna Magnani ante litteram con la quale condivide una identica intuizione istintuale e penetrativa capace di rendere indimenticabile la sua intensa performance di attrice di rango superiore). Sonia è una madre di famiglia cinquantenne che non si rassegna a rimanere fuori (al di là del “muro”), a essere considerata un numero anziché una persona e che pur di regalare una speranza al marito malato di cancro e ormai arrivato al lumicino, affronta con una specie di lucida follia e il coraggio indomito di chi è disposto a tutto pur di ottenere giustizia, il “mostro dalle mille teste” che qui ha il volto (i volti) di un medico e di due dirigenti della compagnia di assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza di salvaguardia che per imperscrutabili (ma facilmente intuibili) logiche di un mercato fatto di bonus e di profitti, le negano invece ciò di cui dovrebbe avere pieno diritto (altrimenti che ci si assicura a fare? Qualcuno ce lo dovrebbe spiegare).

Una piccola indifesa e indomita “leonessa” che per raggiungere il proprio giusto obbiettivo, si trova costretta a confrontarsi e combattere ad armi impari contro un agguerrito, terribile “Golia” (il Leviatano che ci divora?) in un paese in cui nemmeno la salute è garantita per tutti e in cui la legge (e il problema è universale) consente molte scappatoie per evitare di assolvere un impegno contrattuale regolarmente sottoscritto (qui preso a riferimento appunto per meglio sottolineare l’insensibilità e della corruzione del “sistema paese” a cui accennavo prima e che, purtroppo, non è una piaga soltanto messicana).

Così questa umile madre di famiglia, utilizza una pistola (e la minaccia che questa produce) per cercare di ottenere quel l’autorizzazione che le permetta di acquistare in farmacia senza alcun esborso di denaro il farmaco salvavita (o presunto tale) per il suo compagno sempre più vicino alla fine. E’ costretta a farlo, a compiere questo atto estremo, per l’ indifferenza generale di medici e azionisti che non si premurano nemmeno di riceverla, impegnati come sono a fare la sauna al club dello squash, del tutto disinteressati anche semplicemente a considerare che per questo loro atteggiamento di chiusura, qualcuno – un “tizio” qualunque per l’appunto, poco più di un numero fra i tanti - possa anche morire nella sofferenza a causa del loro menefreghismo.

Sonia insomma, uscita di casa insieme al figlio con ben più miti intenzioni, è poi obbligata a passare alle maniere forti per far sentire almeno la sua voce. Con assoluta ma determinata tranquillità, estrae così dalla borsa la pistola che si è portata dietro e la impugna, ma solo per ottenere almeno quel minimo che le sarebbe dovuto (e parlo di ascolto, di attenzione) senza però avere un’effettiva intenzione di nuocere a qualcuno (anche se poi non tutto si risolverà in maniera così semplice).

Tutto il racconto (che ha sviluppi molto concitati e paradossali) è strutturato come se si trattasse dell’interrogatorio della donna (a fatti conclusi) dentro a un processo ancora in divenire – formalmente accusata per aver sequestrato e sparato - in un a specie di tribunale fra il fittizio e il reale che però non si materializza mai in quanto tale sullo schermo: si avverte solo come condotto da un’autorità che intende farsi un’idea precisa dell’accaduto (che per lo spettatore si concretizzerà – visivamente parlando - grazie a uno specchietto retrovisore). Si ascoltano così anche i testimoni che raccontano con voce fuori campo, i fatti che vengono rivissuti in diretta dalle immagini, ma rirappresentati in più forme in cui ogni volta, (con una procedura che rimanda a Rachomon di Kurosawa e alle sue differenti verità, una modalità ripercorsa molte volte da registi anche importanti e di primo piano come De Palma o Tarantino) grazie al recupero di frammenti spesso legati a una riproposizione delle cose con un leggero scarto temporale. Così come cambia il punto di vista dei vari narratori degli eventi, c’è sempre qualcosa di modificato anche nella visione percettiva delle cose (piccoli particolari che fanno la differenza). C’è insomma sempre un doppio, un riflesso, una superficie riflettente che modifica la visuale, o persino uno sguardo fuori fuoco che cela qualche cosa che sarà possibile individuare solo in un secondo tempo : è lo sguardo degli altri che ci definisce e determina ma che a volte distorce pure la visione – sono parole dello stesso Plá – così che noi non sappiamo mai se quello che ci raccontano è andato esattamente così (e qui abbiamo infatti alcuni paradossi particolarmente significativi, come quello del testimone che ha visto ma non aveva gli occhiali che non gli hanno permesso di mettere perfettamente a fuoco le cose, oppure di quell’altro che invece ma non ha sentito le parole perché aveva la radiolina accesa). E’ appunto questa la forma, lo stile del regista che ci conferma tutta la sapiente strategia messa in campo per raccontare in modo inusuale e coinvolgente, la disperata rivolta di una moglie violentata da un sistema cinico e disumano, e soprattutto vittima di un vuoto di giustizia, di un’assenza colpevole dello Stato e delle sue appendici.

Stringatamente sintetico nella sua avvincente esposizione (la sua durata è di poco superiore ai 70 minuti), Un monstruo de mil cabezas è un film che - come ha scritto Concita Di Gregorio su Repubblica - ha il ritmo giusto e un’altrettanto grande costruzione: fa ridere e indigna e al quale un’ora e dieci di durata è più che sufficiente per dire tutto ciò che c’era da dire su questa storia. Al regista basta insomma lo sguardo terrorizzato del figlio a restituire alla madre (ma anche allo spettatore) il senso (anche tragico) di quel che sta accadendo e che lo schermo ci restituisce senza troppi fronzoli e con una leggerezza di tocco che davvero incanta.

Un mostro dalle mille teste (2015): locandina

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta