Regia di Sebastian Schipper vedi scheda film

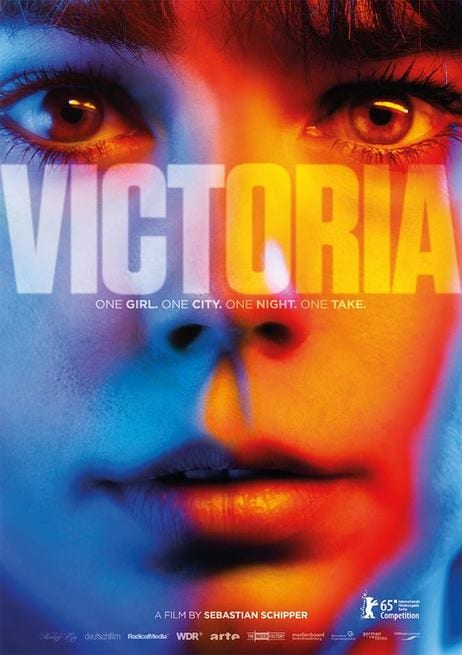

Victoria (2015): locandina

Il film attira i cinefili perché è costruito con un unico piano sequenza, senza stacchi e montaggio: l’operatore (Sturla Brandth Grøvlen, premiato a Berlino) ha acceso la macchina da presa alle 4 del mattino e ha pedinato affannosamente l’azione per due ore e venti minuti senza mai spegnerla e senza mollare gli interpreti.

La durata della ripresa, in altri termini, coincide esattamente con la durata dell’azione, senza le elissi temporali, i flash back, i cambi di piani o di angolazioni, le anticipazioni, le dissolvenze, gli inserti e altre forzature espressive proprie del linguaggio cinematografico.

Una specie di ritorno agli esordi del cinema, quando la macchina da presa era messa davanti alla scena – come a teatro – e partivano le riprese delle realtà profilmica nel rispetto dell’unità di luogo e di tempo. Il montaggio infatti è invenzione successiva (di Méliès, Griffith, Kulešov e Ejzenštein), una diavoleria rivoluzionaria che è diventata poi l’essenza della settima arte. Eliminarlo – oggi – diventa un esercizio di stile, uno sfoggio accademico sofisticato e artificioso, una decostruzione, un gesto eversivo in controtendenza, ...

A dire il vero, Victoria non è il primo film senza montaggio: il piano sequenza totale ha nobilissimi precursori: per citare i maestri, ricordiamo i film mono-sequenza di Hitchcock (Rope - Nodo alla gola del ’48), di Godard (Week-end del 1967); ma anche di Sokurov (Arca russa del 2002) e infine, in qualche modo, Birdman di Iñárritu (del 2015).

Ma ricordiamo anche, in film di montaggio, lunghissime sequenze diventate epiche: come quelle di Orson Welles (in Quarto Potere del 1941 e in Touch of evil, L’infernale Quinlan, nella scena dell’autobomba); o quella mitica di Antonioni (scena finale di Professione reporter); e altre ancora di Kubrick (scena del footing in 2001 odissea nello spazio), Anghelopulos (scene varie, a dir il vero estenuanti, in La recita, del 1975). E non bisogna dimenticare Andrej Tarkovskij, Max Ophüls, Ozu, Renoir, De Palma (Omicidio in diretta - Snake Eyes), Steve McQueen (Hunger), Altman, Scorsese, Haneke (Funny Games) e P.T. Anderson.

Ci sono poi anche, per la vertà, degli scadentissimi epigoni che usano pretestuosamente, e cioè a sproposito, dei lunghi insensati piani sequenza. Ne ricordiamo uno solo, esemplare: l’italiano Louis Nero che sperimenta un film composto di una sola sequenza intitolandolo proprio, smaccatamente, Pianosequenza (del 2015). Lo ricordiamo per due ragioni: la prima è che la vicenda, proprio come in Victoria, si svolge tutta in una notte (a Torino invece che a Berlino); la seconda è che il film, sperimentale e coraggioso, risulta noiosissimo, di un’ingenuità disarmante, e mostra la corda dell’intellettualismo vacuo e del velleitarismo presuntuoso (il fallimento registico di Louis Nero – sia di lezione – dimostra a chi intende fare arte, che non basta rifarsi a modelli sublimi e usare espedienti usati genialmente da altri per diventare artisti).

Victoria (2015): Frederick Lau, Laia Costa

La storia di Victoria è esile: la ragazza che dà il titolo al film (Laia Costa) è una ventenne spagnola trapiantata da poco a Berlino, dove sbarca il lunario facendo la barista.

Una notte, fuori da un locale notturno, ovviamente underground, conosce quattro estroversi ragazzotti, un po’ brilli ma anche un po’ scombinati, che la coinvolgono in un tour notturno nel quartiere (fra Kreuzberg e Mitte).

Attratta in particolare da uno dei quattro, si lascia coinvolgere in un’intricatissima vicenda che si conclude drammaticamente all’alba e che le sconvolgerà non solo la notte ma la vita.

Il tutto in poco più di due ore reali, cronometrate.

Victoria (2015): Frederick Lau, Laia Costa

L’abilità del regista sta anche qui: nel rendere credibile questa autodistruzione, questa discesa inverosimile dalla normalità all’inferno, questa involuzione che porta una solare ragazza ventenne (un tipo da Erasmus) dalla limpidezza adolescenziale alla angosciosa, notturna opacità del crimine.

La storia avvincente sarebbe stata tale anche senza l’espediente del piano-sequenza. Che però qui non è pretestuoso ma calzante (anzi, incalzante), appropriato, efficace.

Il flusso ininterrotto di immagini – ovviamente ed opportunamente sporche, sfuocate, mosse, spasmodiche – accompagna in maniera perfetta il plot, valorizzando lo sviluppo frenetico dell’azione. Lo scorrere delle immagini non dà tregua allo spettatore che viene frastornato dal convulso incalzare degli avvenimenti e trascinato nel vortice, proprio come i protagonisti.

A esasperare il tutto, infatti, c’è questo ossessivo occhio della cinepresa che corre col branco, è sempre in mezzo all’azione, tiene insieme i ragazzi, li insegue o li precede, li perde e li recupera. Un punto di vista partecipe, per il quale lo spettatore non può non immedesimarsi nella vicenda, sentendosi crudamente intrappolato nel precipitare degli eventi.

La recitazione è isterica quanto serve; la musica (improvvisazioni dell’artista berlinese Nils Frahm) è di una congruenza sorprendente.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta