Regia di Joshua Oppenheimer vedi scheda film

Perché scomodare il passato? Perché ostinarci nel ricordo e nel rimescolamento stanco delle brutture di un tempo? Forse perché è necessario il ricordo, e lo smascheramento di coloro che quelle brutture le hanno causate?

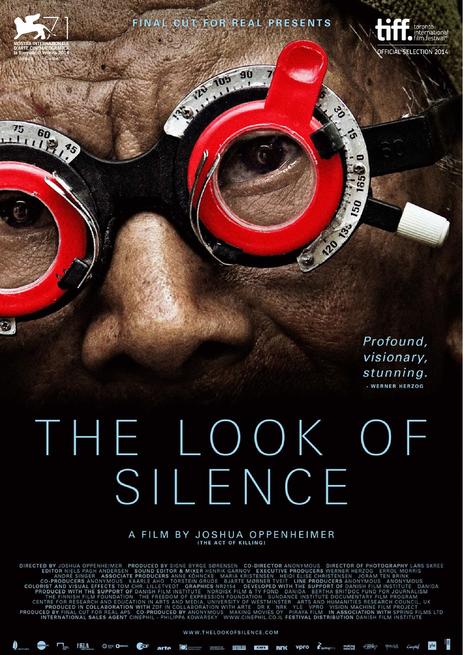

Oppenheimer ritorna sul luogo del crimine, quell’Indonesia che dagli anni ’60 in poi (con andamento sempre meno frequente) aveva subito (e subisce tutt’ora) il controllo di “capi” rivoluzionari anti-comunisti pronti a tutto pur di decimare il fantomatico nemico ed escludergli sadicamente qualsiasi salvezza; o forse Oppenheimer in Indonesia ci è rimasto, come sembra indicare l’utilizzo, in The Look of Silence, di alcuni materiali video che ripropongono, così come in The Act of Killing, le interviste ai carnefici che, con tranquillità e addirittura divertimento e gloria, raccontano delle terribili torture cui sottoponevano i malcapitati uomini innocenti che, presi per comunisti, venivano “giustiziati” alla loro barbarica maniera. Infatti il regista riprende alcuni filmati risalenti ai primi del 2000, questa volta non per creare un discorso metafilmico anche abbastanza arzigogolato ma molto intrigante com’era successo nel suo primo capolavoro, ma per ribadire queste stesse ingiustizie con gli occhi di uno che le visse sulla propria pelle, e che aveva perso nella tragedia dello Snake River il fratello Ramli, ucciso dopo essere stato sventrato, percosso e infine evirato. Anche tramite i disegni dei carnefici, ma soprattutto attraverso le interviste di coloro che causarono simili eventi (dati per scontati da molti, e sottovalutati dai più, sia in Indonesia che nel mondo), Oppenheimer realizza un The Act of Killing più intimista e riflessivo, rimanendo sempre attento alla resa estetica ma proponendosi minore sperimentalismo e ricerca di un più esplicito spirito critico, proprio mediante il personaggio di Adi, il quarantaquattrenne protagonista che, con Joshua, chiede (con la scusa di una visita oftalmetrica) a tutti i carnefici del fratello cosa ricordino e cosa essi abbiano esattamente fatto in passato (scontrandosi con ostilità, menefreghismo, indifferenza e con le malattie [più ostentate che veritiere] che con il passare del tempo hanno colpito tutti).

Il confine con il sensazionalismo e un certo compiacimento è alle porte, ma Oppenheimer giostra saggiamente i ritmi e le rivelazioni, gestendo anche con grande perspicacia la sua presenza/non-presenza nel film (sempre dietro la macchina da presa, ma pronto a intervenire nel caso venga interpellato, sempre che la richiesta non sia quella di spegnera la telecamera, cosa che lui puntualmente non fa). Sorge qualche dubbio sullo sguardo ricattatorio di Adi, visto da vicinissimo, sempre uguale e sempre molto sofferente, specie di fronte all’intervista che lo stesso Oppenheimer realizzò intorno al 2003 a coloro che uccisero il fratello, ma il tutto viene compensato da una serie di confronti umani che superano anche in immiedatezza e carica espressiva certi passaggi di The Act of Killing (oltre ad essere spaventosamente più “semplici”), come per esempio i ricorrenti dialoghi molto teneri e ironici con la madre (e i canti del padre), l’intervista allo zio, fautore indiretto del destino tragico del fratello di Adi, e l’incontro con i familiari di uno degli assassini, pronti a negare qualsiasi insinuazione che finisca per metterli in difficoltà e/o imbarazzo. Riproponendo poi le suggestioni e le superstizioni degli stessi “capi” (come l’idea che nutrendosi del sangue delle vittime essi potessero evitare di impazzire per le troppe uccisioni che realizzavano), The Look of Silence si aggiudica un titolo evidentemente bramato, ovvero quello di film realmente disturbante, un pugno nello stomaco che dà, insieme al precedente lavoro di The Act of Killing (di cui The Look of Silence può essere considerato quasi un post scriptum), una nuova spinta in positivo al genere cinematografico del documentario.

In concorso al 71° Festival di Venezia.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta