Regia di Paolo Sorrentino vedi scheda film

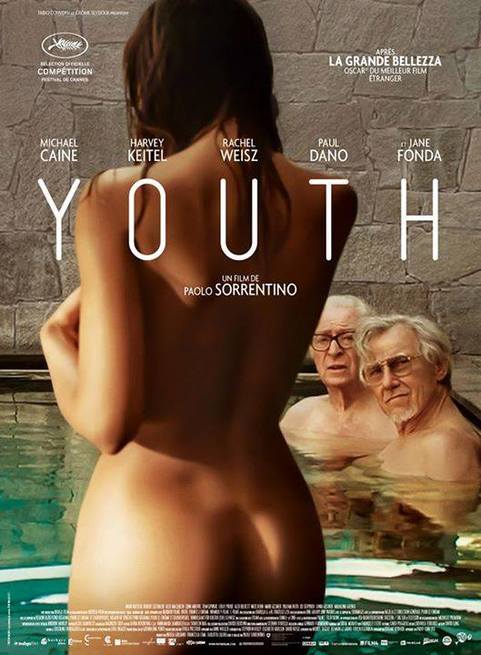

Youth - La giovinezza (2015): locandina francese

Un film carino.

Lo sanno anche le mandrie di mucche che pascolano felici e cantano in coro con le grandi campane e gli educati muggiti: Paolo Sorrentino adora - non può (più) farne a meno - provocare (tra le altre cose).

Provocare, naturalmente, con la tipica partitura grottesca estetica ed estetizzante: il torrenziale susseguirsi di immagini, sequenze, inserti onirici e innesti "videoclippari", suggestioni pittoriche e voracemente pop, movimenti di macchina che si fanno presenza pesante, di cui se ne avverte il respiro e gli sbuffi d'aria provocati - insomma tutto il noto repertorio visivo-sonoro - è cifra distintiva, maniera(ta), puntuale come ogni minuto di esistenza che scorre e avvicina inesorabilmente (al)la vecchiaia.

È un dazio da pagare, sommessamente: così si accetta di subire l'irrefrenabile serie di retorici impulsi sorrentiniani che elettrizzano, costantemente - alla ricerca dell'effetto, dello shock, dello stupore -, la rappresentazione.

Nel tunnel che (non) collega demiurgo e spettatore/prigioniero questa volta sfilano un finto Maradona (del quale, francamente, sfugge qualsiasi senso, bontà sua), una finta regina Elisabetta, una vera pop star (Paloma Faith) che interpreta - una versione di - sé stessa, i dettagli-feticcio (come la carta di caramella che il protagonista sfrega di continuo facendola vibrare) e la consueta corte (costruitissima) di personaggi borderline catturati in situazioni borderline o magnificamente, perversamente banali (il trailer e i trascorsi del regista sono eloquenti: l'elencazione è un mera perdita di tempo).

Poi, però, c'è (anche) il film. Youth. Giovinezza, gioventù, viali del tramonto e luoghi-alberghi dell'anima corrotta che secerne apatia e infinita vecchiezza. Dialoghi e monologhi spesso brillanti, dinamiche relazionali credibili, scene ben girate e ottimamente recitate (da brividi la tirata di Rachel Weisz rivolta al "padre" Michale Caine e sintetizzabile in un feroce «non capisci un cazzo», e il confronto/scontro tra una consumata, truccatissima e sfatta Jane Fonda con Harvey Keitel: la tragica decisione di quest'ultimo e l'assistenza passiva dell'amico di sempre hanno la parvenza dell'autenticità): la riflessione, magari non originalissima ma comunque solida ed interessante nonché ragionata, è sul trascorrere del tempo (e dei tempi). Con tutto quello che l'ineluttabile processo di trasformazione trascina con sé: rimpianti, rancori, ricordi, sentimenti, sogni, segni (fisici, psicologici, dell'animo). Condizione di un presente che era il futuro in cui da giovani si vedeva «tutto vicinissimo» mentre ora è tutto «lontanissimo» (tranne la morte) perché si guarda e si vive con ogni fibra del proprio corpo decadente al passato.

C'è della materia concreta, allora, nell'opera. Eppure.

Sorrentino non la smette (quasi) un attimo di ammiccare. Di provocare. Oltre all'ipergusto estetico, il sottile, mellifluo attacco verbale. Obiettivo, parrebbe, i non estimatori (eufemismo) del verbo sorrentiniano della prima ma soprattutto dell'ultima ora (ovvero coloro che hanno criticato, magari aspramente, La grande bellezza). La carica è accuratamente inserita tra le pieghe della narrazione, e d'altronde il personaggio di Keitel (un vecchio regista alle prese con il suo film-testamento) sembra messo lì apposta. Ogni considerazione che esce dalle "jam session" del gruppo di sceneggiatori, ma anche dai dialoghi tra i due anziani protagonisti e con l'attore interpretato da Paul Dano, per quanto casuale o strumentale al racconto, ha la seconda funzione di colpire gli "intellettuali". Che, come è noto, «non hanno gusto» (per bocca di Caine).

Un po' un parlarsi addosso (l'esigenza per chi fa cinema è tra «ispirazione» e «fermentazione», la televisione che è ormai luogo di eccellenza, «l'irresistibile tentazione della leggerezza»), un po' il presuntuoso goffo specchiarsi e un po' (tanto) il far sentire la propria presenza ... ovvero, il (vo)luttuoso linguaggio di Paolo Sorrentino.

L'esecuzione musicale finale - il ritorno da direttore d'orchestra per Caine - è giusto l'ultima parte della composizione del regista che reclama (pretende) contemplazione e chiama - platealmente - gli «ooohhhh» del pubblico.

Tolta la ridondanza - di immagini, suoni, parole, espressioni, ordine di elementi e artifici artistici -, e svuotato ogni stimolo provocatorio (compreso l'incessante alternare "bello e brutto", "alto e basso", "impegnato e leggero", "intellettuale e volgare", Youth - ben lungi dall'essere opera seminale ma nemmeno "controversa" (non la rende certo il sontuoso corpo nudo di Madalina Ghenea) - resta, banalmente, un film carino.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta