Regia di Abderrahmane Sissako vedi scheda film

Finalmente sono riuscito a vedere questo prezioso film, che ci racconta attraverso splendide immagini della natura di come l’uomo e la sua cultura costituiscano un mondo di per sé sacro, che nessuna verità ideologica piovuta dall’esterno ha il diritto di sfregiare.

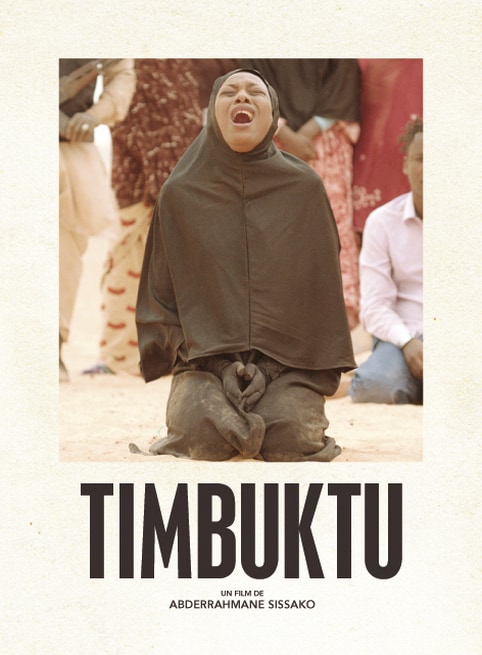

Timbuktu (2014): locandina

Nel 2012 la comunità di Timbuktu viene assediata da loschi uomini armati, che con tanto di macchine e moto attraversano le dune del deserto, e impongono sotto loro tutela la città, improvvisando e poi organizzando uno stato poliziesco in nome di una jihad che prevede divieti assurdi ma tutti finalizzati a reprimere la vita comunitaria e a ingessarla su linee artificiali: divieto di fumare, di giocare al pallore, di intrattenersi a parlare lungo le strade, di affacciarsi alle finestre, di cantare, suonare e ballare e obbligo per tutte le donne di coprire le varie parti del corpo, anche le mani, con guanti. Nel gioco drammatico che consegue nel legame tra divieti e punizioni letali, non mancano momenti di sottile e pungente ironia contro questi pseudo-islamisti: li vediamo intenti a esprimersi in lingua araba senza davvero capirla preferendo poi parlare la loro propria lingua, e magari il francese; propagandare il verbo islamico senza neanche sapere i doveri più elementari del Corano, ben espressi invece dall’iman locale in faccia al capo improvvisato jihadista, che parla tanto contro gli infedeli mentre non si rende conto che centrale è il dialogo, il rispetto reciproco, l’amore, elementi senza i quali la stessa jihad diventa un eufemismo. Ma soprattutto li vediamo apprezzare di nascosto le cose che vietano: uno fuma di nascosto, un altro incomincia a danzare, altri ancora si infervorano nel discutere sul calcio francese; inoltre, sono sempre intenti a usare cellulari, a imparare a utilizzare veicoli Toyota, in altre parole a cimentarsi in tutta quella tecnologia che l’Occidente ha sparso per il mondo, senza tener in debito conto i legami profondi che costituiscono la comunità che essi stessi, sradicati, tendono a sradicare dal suo proprio Islam.

Timbuktu (2014): Toulou Kiki

Quindi abbiamo a che fare con un film che ci racconta dell’Islam dal punto di vista dell’Islam, di come si stia giocando una guerra sporca, esercitata da un'oppressione che proviene dall’esterno, da quel non-luogo senza cultura che recluta, da tutte le parti del mondo (e anche dalle nostre parti) diseredati a vario titolo (non solo economico) che, pur di dare un senso alla loro esistenza, imbracciano un fucile, si appropriano di una fede non interiorizzata, la sbandierano sfrecciando con macchine, cellulari, tribunali grotteschi e purtroppo reali e quant’altro serva loro per accumulare potenza; contro chi e che cosa? Contro una comunità islamica, contro le donne di questa comunità, contro i simboli che la sostanziano e che ne hanno fatto una delle capitali culturali del mondo intero.

Di fronte a questo sopruso abbiamo diverse risposte da parte della comunità locale: c’è che supinamente accetta, chi invece, in particolare le donne, si ostina a mantenere la propria identità pagandone con la vita le conseguenze, ma c’è anche chi si tiene distante da questo gioco ipocrita volto al massacro. Questa distanza, anche fisica, dal centro sedato, è rappresentata dal cantore e pastore Kidane, che dimora nella sua armonica tenda, scaldata dall’affetto della moglie Satima e della loro figlia Towia, aiutati con entusiasmo da un giovane che porta a spasso le loro mucche alle quali è particolarmente affezionato, in particolare la mucca gps, che lo stesso Kidane ha già in mente di regalargli per il suo compleanno.

Timbuktu (2014): Ibrahim Ahmed, Layla Walet Mohammed

Ma un giorno questa mucca va a finire nelle reti confinanti di un pescatore, il quale reagisce uccidendola. Di fronte alla morte dell’animale, ma soprattutto alla sofferenza del suo giovane aiutante, Kidane reagisce alla violenza subita, depone lo strumento musicale con cui allieta le giornate della sua famiglia, e si arma di una pistola, che ha sempre conservato. Si reca dal pescatore, inizia una colluttazione e inavvertitamente un colpo di sparo uccide l’uomo che a sua volta ha ucciso la mucca.

Timbuktu (2014): Mehdi AG Mohammed, Abel Jafri

I conti son fatti: immediatamente viene preso dalla polizia jihadista e la sua sentenza è scritta. Ma Kidane guarda in faccia i giudici, con quella fermezza che loro vorrebbero avere ma che purtroppo non hanno, e si limita ad affermare che non ha paura della morte perché la volontà di Dio è grande; trema soltanto all’idea di lasciare sola la sua famiglia o di non poterla vedere nella sua dipartita.

Timbuktu (2014): Ibrahim Ahmed

Non dico altro rispetto alla trama; mi preme sottolineare la differenza abissale tra un Islam devoto e un Islam arbitrario e fasullo, che non è neanche più frutto del colonialismo o dell’anticolonialismo delle varie realtà nazionali, ma soltanto un pretesto perché gli assetati di potere e di vendetta possano avere un simbolo grazie al quale avanzare nella storia, un simbolo, si badi bene, che non appartiene a loro ma che lo hanno estorto, sfregiato e manipolato per il loro tornaconto. Non c’è niente di più crudele che violentare i simboli, perché a questo punto tutto può essere messo nel calderone pur di legittimare la violenza e il sopruso. E si tratta di un tipo di violenza con cui del resto si è mossa e si muove sempre di più la stessa storia di tutta l’umanità, l’unica specie animale che crede nelle storie che si inventa per complottare e distruggere i suoi membri, affinché vi siano i vinti e i vincitori.

Di fronte a questo nichilismo, che assume nell’opera una rappresentazione che da locale si fa letteralmente globale, non resta altro che la fuga e il distanziamento nell’immaginario, cercando di rinnovare realtà vere e invisibili come il sogno, affinché non siano intercettate e colpite. E così l’immagine di una gazzella che fugge o di una partita giocata, ma senza il pallone, diventano le armi di una critica, per quanto esile, che segnala quanto sia insopprimibile l’apertura incalcolabile dell’esistenza, che pertanto va coltivata e difesa contro chi manipola i simboli e li usa per fini esterni, estranei ed estranianti...

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta