Regia di Nuri Bilge Ceylan vedi scheda film

“Temevamo un poco questa pellicola a causa della sua durata: tre ore e 16 minuti sono tante! E lo abbiamo iniziato a vedere con qualche riluttanza programmando persino qualche pausa per andare in bagno. Ci siamo però accorti quasi subito che aveva un tale ritmo, una fascinazione tutta sua che lo rendeva avvincente come pochi altri. Ce lo siamo guardato insomma tutto d’un fiato, ammaliati dalla sua visione e concordi nel giudicarlo un sofisticato capolavoro degno della massima attenzione capace di tenerci inchiodati alla poltrona fino alla fine senza alcun cedimento alla fatica per le forti emozioni che ci procurava. Non restava quindi altro da fare che trasformare il nostro gradimento nella Palma d’oro che gli abbiamo assegnato con convinto entusiasmo e senza molte discussioni”. (Jane Campion, Presidente della Giuria del Festival di Cannes del 2014).

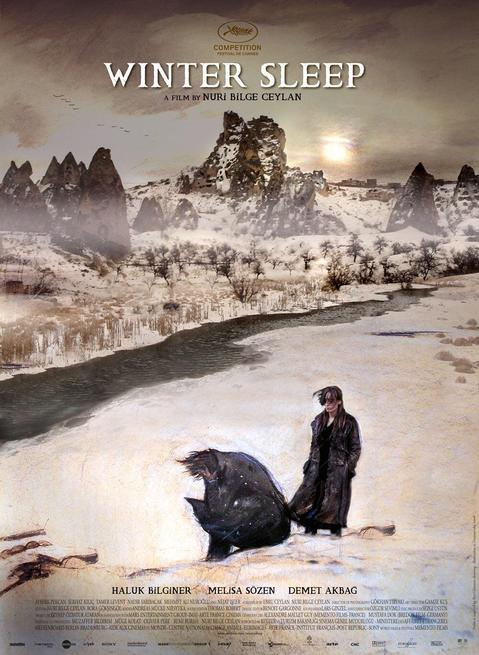

Il regno d'inverno - Winter Sleep (2014): locandina

Il legame fra il cinquantacinquenne regista turco e il Festival di Cannes, da sempre strettissimo, potremmo dire che si è consolidato ed ha raggiunto l’apice, con questa meritata Palma d’oro che lo consacra definitivamente (e giustamente) come uno dei più interessanti Autori cinematografici della contemporaneità.

Nuri Bilge Ceylan in effetti è stato scoperto proprio a Cannes ormai molti anni fa, e dalle competizioni alle quali ha partecipato qui sulla Croisette non è mai uscito a mani vuote: Gran Prix della Giuria per Uzak nel 2002 e per C’era una volta in Anatolia nel 2011; premio Fipresci per Climates nel 2006 e premio per la migliore regia per Le tre scimmie nel 2008. A coronamento di una carriera in progress davvero esemplare, gli mancava insomma solo il massimo riconoscimento della rassegna che puntualmente è arrivato grazie a questa sua ultima fatica, un’intensa, superba pellicola dall’afflato epico quanto minimalista che modifica persino in parte le modalità di rappresentazione del suo precedente cinema poiché questa volta, pur restando importantissimo anche il peso delle immagini, è la parola ad avere il sopravvento, a fare la differenza (e non di poco).

Winter Sleep, con i suoi protagonisti intrappolati in una specie di limbo esistenziale, è dunque un magnifico, sentito affresco delle relazioni interpersonali che presenta una visione forse più “distesa” ma ugualmente “complessa” e altrettanto problematica dei rapporti umani e familiari, rispetto per esempio a quella che il regista ci aveva fornito con il suo precedente C’era una volta in Anatolia, altrettanto importante nella sua filmografia e magistrale conferma di una qualità ormai abbastanza rara, quella di saper rendere avvincente un cinema laconico che utilizza un linguaggio espressivo quasi sempre “non verbale” per tracciare una vera e propria mappa fisica della sua terra, spaziando con implacabile (e instancabile) ansia esplorativa, non solo intorno e dentro i luoghi scelti come cornice della storia, ma anche e soprattutto all’interno delle menti (e dei loro grovigli) delle principali figure che la animavano.

Ripartendo in qualche modo proprio dalle origini (anche Kasaba, suo primo lungometraggio aveva una buona dose di dialogo) ecco allora che torna di nuovo alla parola, quasi come se fosse diventata per lui una necessità primaria che il regista giustifica così: Amo molto i dialoghi e ce n’erano tanti anche nella mia prima prova da regista nel lungo, ma siccome a quei tempi non avevamo il suono in presa diretta, abbiamo incontrato molti problemi, e da allora ho avuto più di una remora a utilizzarli. Poiché sono un appassionato estimatore del teatro, questa volta ho dunque deciso di riprovare visti i progressi tecnici che hanno reso tutto più semplice e immediato, scrivendo dialoghi piuttosto letterari, e correndo di conseguenza - e consapevolmente - qualche rischio poiché so per esperienza che questo al cinema può non funzionare, ma avevo bisogno di andare oltre il realismo in senso stretto che ho cercato e perseguito con le mie precedenti opere poiché mi sono reso conto che di realismo ce n’è ormai fin troppo nel cinema di oggi, persino in pubblicità.

L’importante, fondamentale “variazione” è dunque questa, dentro a un’opera in cui Ceylan torna a privilegiare di nuovo il territorio dell’Anatolia (evidentemente da lui amato più di ogni altra cosa, basta vedere la “poesia” soffusa con cui ce lo mostra) al quale affida il compito e la funzione di isolare i personaggi nel suo impenetrabile inverno nevoso. Fissa così il suo sguardo su un luogo “simbolico” come la Cappadocia (e non è l’unica felicissima metafora utilizzata nel film) per osservare con sguardo entomologico i suoi abitanti e metterli a fuoco attraverso il loro ininterrotto e vacuo ragionare, dando così forma a dialettiche a volte ruvide e quasi primitive, altre più eleganti e dotte, ma sempre crudeli e inefficaci (addirittura “inconcludenti” nonostante il fiume di parole) che evidenziano la profonda discrepanza dei rapporti mai alla pari non solo fra uomo e donna per retaggi ancestrali difficilmente superabili, ma anche fra classi sociali differenti, fortemente accentuate dalla sudditanza (o dalla sotterranea “ribellione”) di quelle meno abbienti. Una modalità di rappresentazione delle cose, che permette all’opera di assumere anche il senso e la funzione di diventare – sia pure in maniera indotta – un efficace trattato universale non solo sulla storia dell’Uomo, ma anche – e in maniera più specifica - della Turchia, territorio tuttora vittima di estreme contraddizioni, e questo nonostante la giusta riluttanza del regista a parlare di politica (un cineasta non è un giornalista e non spetta di conseguenza a lui il compito primario di portare in primo piano il dibattito sulla condizione socio-politica del proprio paese. Io faccio film soprattutto per cercare di capire la natura umana, che è la stessa ovunque, e mi fermo qui, anche se ovviamente non posso prescindere dal contesto. Se lo spettatore comunque riesce a leggerci altre cose, se gli arrivano messaggi che lo inducono a fare ulteriori riflessioni, se avverte un certo senso di vergogna per alcune situazioni, lo ritengo in ogni caso importante e non può farmi che piacere). Per inciso a me sembra che riesca benissimo a fare entrambe le cose, e l’ennesima dimostrazione ce la fornisce appunto Winter Sleep, che attraverso l’analisi “comportamentale” dei suoi personaggi, si conferma appunto anche come una disamina a più strati delle condizioni in cui versa la sua terra realizzata con un proficuo, felicissimo e riuscito slittamento verso il teatro da camera che mi piace definire “cechoviano” (che ritengo abbia comunque sempre innervato il suo cinema, seppure con maggiore discrezione e quasi di soppiatto, anche quando si nutriva soprattutto di silenzi), lasciando comunque invariata anche la sua stupefacente capacità di muovere in modo assolutamente personale la cinepresa e di dialogare con essa, sia quando la utilizza per le frequenti “scene fisse” (la sua maniera speciale di fare il campo e il controcampo) dove spesso ci sono però impercettibili movimenti di avvicinamento orchestrati sui tempi delle modulazioni espressive delle voci. Una macchina da presa la sua, capace di accarezzare con amorevole partecipazione i corpi (a volte ripresi e “raggiunti”dal di dietro con i loro trasalimenti emozionali quasi che si sentissero spiati), di soffermarsi sui volti, di allargarsi e muoversi fino a indugiare su semplici particolari sufficienti a “raccontare” la natura del conflitto, di mettere in evidenza oggetti mai semplicemente esornativi (le suppellettili, i quadri alle pareti) per poi aprirsi e sublimarsi nei suggestivi sprazzi lirici delle uscite all’esterno e perdersi così (senza mai smarrirsi) nel meraviglioso, glaciale panorama dove anche la pioggia e la neve sono “reali”, ripresi in diretta dalla natura e non artefattamente ricostruiti per l’occorrenza, il che dona un senso di assoluta, estrema verità a tutto ciò che ci viene mostrato sullo schermo.

La preziosa composizione delle immagini è insomma sempre (e forse ancor di più) di straordinaria rilevanza insieme alla qualità stilistica delle riprese, e mi riferisco non solo a quelle strabilianti inquadrature fisse a cui accennavo prima, ma anche ai lunghi piani sequenza, al protagonismo assoluto riservato agli sguardi e all’esaltazione dei silenzi, oltre che agli altrettanto eccezionali controcampi rispetto a ciò che viene declamato (e dove la sequenza finale rappresenta l’esempio di maggiore rilevanza anche emotiva che contrappone alle parole appassionate del marito lo sguardo sfiduciato, triste e quasi rassegnato della moglie).

Il tutto, supportato da una fotografia (di Gökhan Tiryaki) altrettanto eccezionale, costruita sui toni pastosamente scuri, quasi ombrosi utilizzati per gli interni, ma che tende ad aprirsi, diventando più sfumata con le sue nuances più chiare e luminose, quasi pastello (ma non meno oppressive) utilizzate per le uscite all’aperto che si stemperano poi nel bianco accecante della neve delle scene conclusive. Una fotografia che rende particolarmente avvolgente queste tre ore e passa di visione grazie anche al contributo degli arredi che a loro volta “parlano”, ci raccontano da soli senza bisogno di ulteriori mediazioni, una storia e una condizione:stanze raccolte, scavate nella pietra dei monti, scaldate da stufe a legna o camini, altre più ampie e signorili arredate con tappeti morbidi e soprammobili preziosi, ma tutte rischiarate da luci fioche che invitano alla riflessione e alla discussione, elementi questi che contribuiscono in modo esponenziale a rendere palpitante un film visivamente affascinante in cui il regista blocca la durata fluviale della sua opera nell’eternità di un tempo fermo: l’eternità e un giorno si potrebbe dire citando (non a sproposito) Anghelopoulos perché pur nella assoluta diversità di approccio e di stile oltre che di rappresentazione, almeno a me il suo nome è venuto spesso in mente, ed è singolare che sia accaduto durante la visione di una pellicola fatta soprattutto di parole e affidata in gran parte al loro potere affabulatorio.

Forse è successo proprio perché si tratta di film che penso di poter definire come il “tempio dell’inazione” innalzato alla massima potenza con quel suo mettere in scena un gruppo di famiglia in un interno (il nostro protagonista e le “sue” donne: la moglie e la sorella) come se fosse il luogo di un letargo dell’anima statico e inamovibile ma rappresentato con la dinamicità lancinante di un crescendo drammatico (e non è una contraddizione) di rara potenza, in cui è proprio il subentrare delle intemperie (ecco l’altra splendida metafora offerta proprio da quel lungo, glaciale inverno che ghiaccia il sentimento) a rendere praticamente inagibile il rapporto con il resto del mondo, a far sì che nello spazio ristretto della convivenza, le questioni familiari (e quelle dei conflitti esterni) prendano inevitabilmente il sopravvento e tutti i nodi irrisolti vengano al pettine. Al pari insomma di ciò che sapeva fare così bene il grande regista greco prematuramente scomparso, anche Nuri Bilge Ceylan è qui capace di ascoltare, di riprodurre (e di far sentire anche allo spettatore) il rumore perenne ed incessante dell’eternità, di far acquisire insomma anche a chi osserva lo schermo dalla sala, la certezza consapevole che in uno sguardo si celano sempre più cose di quelle che si trovano tra cielo e terra, come qualcuno ha scritto da qualche parte.

Qui l’elemento di rottura più eclatante sta forse solo in quel sasso che infrange il finestrino all’inizio del film (anche se a infrangersi non sarà soltanto il vetro del fuoristrada come vedremo in seguito) o nella scena – bellissima - della cattura del cavallo, e del successivo “addio” nella stalla che precede la sua “liberazione”, altro preavviso di un cambiamento forse più apparente che reale, ma questo attiene alle interpretazioni che si possono dare a seconda della propria sensibilità rispetto a un’opera che certamente resta “aperta” e tutt’altro che univoca sia nello svolgimento che nelle conclusioni.

Tre sono le figure principali di questo racconto ambientato nella stagione gelata del lungo inverno armeno e – come si è già visto - per buona parte circoscritta dentro le mura di un piccolo hotel isolato nella regione turistica della Cappadocia: Aydin, il proprietario dell’albergo (che non a caso ha chiamato Hotel Othello, cosa che lascia da subito intuire i suoi modi un po’ pretenziosi ed affettati), un cinquantenne ex attore teatrale con velleità di scrittore (cova da tempo il sogno di scrivere e pubblicare una Storia del teatro Turco), ma anche editorialista del giornale locale sul quale si diletta a pontificare su morale e politica; sua sorella Necla (una donna matura fortemente amareggiata per il recente divorzio che l’ha costretta a ritornare all’ovile) e la sua giovane moglie Nihal (insofferente e delusa) in evidente rotta di collisione col marito, che si dedica al sovvenzionamento della scuole locali.

Tre personaggi che parlano spesso fra di loro ma si comprendono davvero poco, intenti come sono a promulgare ciascuno la propria verità all’interno di questo piccolo universo dove nessuno è davvero “positivo” che parlano e sparlano all’impazzata (ma i loro sono monologhi più che vere e proprie conversazioni).

Trovo al riguardo davvero interessante ciò che ha scritto Federico Gironi, e cioè che nel film si racconta l’incistarsi[1] dell’essere (e mai sintesi fu più appropriata di questa nel riuscire davvero a definire con una sola frase il senso ultimo della pellicola). Gironi si riferisce ovviamente soprattutto ad Aydin, il personaggio principale della storia (ma anche gli altri due non gli sono da meno) che, al di là dei roboanti concetti che esprime con gli articoli e le parole, è inesorabilmente chiuso a riccio e quasi sigillato dentro a una corazza che lo rende egoisticamente concentrato solo su se stesso e i suoi bisogni. Una refrattarietà la sua che potremmo provare a definire come “il ripiegamento narcisistico” non solo dell’intellettuale (il suo passato di attore e le ambizioni di scrittore che continua a coltivare gli danno pieno diritto di fregiarsi di tale definizione), ma anche di un uomo che ritiene sufficiente pensare e “declamare” qualche cosa (sproloquiando sull’amore, la società e persino sulla vita) per generare una reazione che esuli dalla propria ombelicalità centralista di pensiero (ancora Gironi).

Il regista ha pubblicamente dichiarato di essere partito da tre racconti di Cechov (che rimane il suo principale nume tutelare) per scrivere la sua storia, e che da questi ha preso ispirazione anche per alcuni dialoghi che sembrano scritti per la Turchia. Ha però ammesso anche l’esistenza di elementi autobiografici (sua la sceneggiatura scritta in collaborazione con la moglie Ebru) che lo hanno aiutato a rappresentare al meglio le tortuose sfaccettature della natura umana di ogni essere, sottolineando comunque con forza che in ogni caso non si tratta di un’opera privata o a tesi: non posso dire di aver fatto un film su un tema specifico – ha dichiarato -. Amo fare film ambigui che ispirino sentimenti contrastanti e credo che proprio per questo sia impossibile riassumere le mie opere – e tantomeno questa - in una sola tematica o dentro a uno schema fisso.

Dunque Cechov e ancora Cechov, ma gli evidenti riferimenti “letterari” che attraversano tutta la pellicola, non si fermano certo solo al suo nome, e questo Ceylan lo ha voluto evidenziare - tutt’altro che a sproposito - addirittura nei titoli di coda citando insieme a quel nome anche quelli – questa volta altrettanto paritari - di Dostoevskij, Shakespeare e Voltaire in un cocktail rischioso ma sapientemente bilanciato che anima dall’interno questo “kolossal intimista” su una famiglia che si sbrana e si percuote senza riuscire trovare (o anche soltanto “immaginare”) una possibile via d’uscita.

Al riguardo, ho intercettato sul web (ma non riesco a ricordare dove e mi scuso per non poter citare correttamente la fonte) questa simpatica definizione che riporto “a braccio”: I personaggi del film sono cechoviani che parlano come Dostoevskij, bevono tè come Wilde e finiscono alla Camus (io aggiungerei semmai che “si comportano come uno Strindberg alle prese con una nuova Danza di morte”ovviamente aggiornata nei tempi e nei modi e riportata nel differente contesto di un territorio martoriato come la Cappadocia). Sarebbe allora troppo ardito dire che più che un semplice film Winter Sleep è un’esperienza sensoriale profonda e coinvolgente, un formidabile romanzo della contemporaneità al cui fascino è difficile davvero sottrarsi?. Beh… io ci provo a dirlo e me ne assumo la piena responsabilità: credo infatti fermamente di non aver ecceduto con qualche iperbole di troppo, soprattutto per il fatto che ciò che ho scritto, è proprio ciò che penso.

*********************

APPENDICI:

Ritornando alla storia, posso aggiungere che Aydin è un uomo che possiede molte cose (oltre a molti edifici in parte ereditati dal padre, “sue” sono la cultura e la presunzione) ma che restituisce poco – anche sul versante dell’umanità - di tutto ciò che la benefica sorte gli ha riservato.

“Possiede” anche sua moglie (o per meglio dire l’ha “posseduta” e dominata un tempo, ora “crede” soltanto di possederla, e questo gli crea una disfunzione anche sensoriale). Intorno a lei ha infatti costruito una gabbia fatta di attenzioni “protettive”che a poco a poco si è trasformata in una prigione che lo ha isolato a sua volta, lasciandolo praticamente solo con le sue riflessioni sull’arte e la scrittura. Aydin è dunque un uomo apparentemente buono ma infingardo che non ha nemmeno il coraggio delle proprie azioni, visto che delega tutto il lavoro sporco al suo fedele braccio destro.

Fra citazioni shakesperiane e azioni metaforiche, Ceylan ci mostra infatti da subito la riluttanza del suo protagonista a confrontarsi e mettersi in gioco con l’esterno, quando – e prima ancora di farcelo conoscere più a fondo – dopo l’incidente del sasso che ha rotto il vetro del finestrino, lo fa nascondere dietro alla Land Rover, mandando in avanscoperta il suo scagnozzo, senza prendere un’effettiva posizione, nemmeno quando il clima si fa più infuocato e il vociare concitato più aggressivo. Lo stesso atteggiamento dell’ignavo che assume quando deve chiarire con i suoi inquilini le ragioni sottaciute dello sfratto per morosità (unico motore “dinamico” di un film dove al di fuori di quello non ci sono “avvenimenti”, ma semplicemente “stasi” narrative, apparenti confronti delle idee e sotterranea coercizione), o quando prova ad occultare (malamente) il suo fastidio per la visita inaspettata di uno di questi ultimi che insieme al figlio del fratello è arrivato per chiedere scusa e “invocare clemenza”. Non c’è una differenza sostanziale nemmeno quando per un momento sembra aver trovato la forza per una soluzione (per altro solo temporanea), ma poi fallisce e si tira indietro (parlo del suo velleitario tentativo di “fuggire”, di andarsene lontano, fino a Istanbul) e la città resta di fatto, solo l’irraggiungibile, agognato miraggio del “vorrei ma non sono capace o non posso farlo”, esattamente come lo era Mosca per Irina, la più giovane delle Tre sorelle di Cechov, che palesava quel “bisogno” estremo con un grido e una invocazione sofferta e disperata che resterà però lettera morta: “A Mosca… A Mosca… A Mosca!”, forse la battuta più celebre e ricordata di quell’intero dramma). Questo è il momento (con tutto quello che succede dopo compresa la bellissima scena della caccia con l’uccisione del coniglio) in cui il film viene definitivamente pervaso da una sensazione di totale resa che ci mette di fronte a un Aydin impotente e persino ubriaco che, a casa dell’amico, finisce inesorabilmente per incartarsi sulle sue stesse parole oltre che sulle sue ossessioni.

Non sono però migliori di lui nemmeno la sua giovane moglie annoiata, che nel tentativo di trovare un proprio spazio autonomo di azione e di pensiero fuori dall’egocentrismo del marito, cerca nella filantropia paternalistica una riscossa impossibile (e che in una delle scene più drammatiche e toccanti della pellicola vedrà miseramente infrangersi i suoi aneliti altruisti di “carità pelosa”), o una sorella nichilista e inacidita, caparbiamente saggia ma troppo predicante (e come tale, da mettere alle corde a causa del suo pensiero fortemente critico sulle azioni del fratello,che non può assolutamente accettare quel frustrante dileggio): due donne che si dividono equamente la scena, la sorella per l’intera durata della prima parte dove si esaurisce in pratica la sua funzione di “grillo parlante”; la moglie che diventa “centrale” nel secondo segmento, quando il “discorrere” si sposta sul rapporto di coppia e sull’amore.

Intorno a loro a fare da controcanto, oltre ad alcune figure più marginali ma non meno importanti come il faccendiere, i domestici, l’amico, il maestro, gli affittuari morosi, anche gli ultimi frequentatori dell’albergo ormai in procinto di partire prima dell’arrivo dell’inverno.

Come credo si possa ben dedurre da queste brevi note, i nostri tre protagonisti rappresentano dunque nell’economia del film, quella classe intellettuale e borghese totalmente autoreferenziale, che non ha alcuna capacità (o possibilità) di relazionarsi e dialogare (in maniera reale e non velleitariamente) su fatti concreti anziché sulle astrazioni, accecata com’è dal buio simbolico dell’antro in cui si è arroccata, e condannata di conseguenza ad essere dolorosamente abbagliata, quasi annichilita, persino dal fuoco di una mazzetta di denaro che viene fatta bruciare nel camino, un’altra inquietante e dolorosa metafora che simboleggia una sconfitta etica, filosofica e morale in uno dei momenti più “tragicamente rancorosi” della pellicola, oltre che l’inequivocabile conferma che il sonno invernale messo in scena da Ceylan è tutt’altro che un letargo pacificatore.

Le loro parole però non si fermano nemmeno davanti all’evidenza concreta di questa definitiva “perdita di potere”: continuano ad ammorbare l’aria con l’abituale logorroicità “predicante” anche se ormai è emersa chiara e lampante la realtà di un matrimonio in crisi da tempo, sia pure con sofferenza reciproca, così che nel finale non resta che una parvenza di quell’antico sentimento che rischia però di riportare tutto alla dialettica più intima e basilare, quella amorosa, che investe sempre la sfera coniugale soprattutto nei momenti più neri. Qualche barlume di speranza viene dunque solo dalla volontà manifesta dell’uomo di cominciare davvero a scrivere quella storia del teatro turco, possibile simbolo di una rinascita e unica nota davvero positiva che sembra voler riscaldare almeno un poco questo prolungato inverno del nostro scontento.

Anche tale insolita “apertura” per lui abbastanza inusuale rappresenta allora un cambiamento di rotta di un regista che per il resto però conferma la sua visione senza speranza e il suo pessimismo nei confronti dell’essere umano? Forse è così ma non ne sono assolutamente certo se ben interpreto le dichiarazioni che Ceylan a fatto rispondendo ad alcune domande proprio su questo argomento: Sì, certo, una speranza che questa volta si trova in forma più concreta nei miei personaggi, ma in ogni caso non più forte e realistica di quella che ciascuno si porta dietro nella propria vita. Io non faccio parte della folta schiera dei registi che amano mettere una nota di ottimismo nel finale dei loro film, non ci riesco proprio. Per questo alla fine del girato, ho trovato la conclusione di Winter Sleep sorprendentemente più positivo di quanto mi fosse invece sembrato in fase di scrittura della sceneggiatura. Ho cercato allora di rimediare al montaggio, al fine di rendere il discorso di Aydin almeno un po’ più confuso (ed anche dubbioso) e spero di essere riuscito nell’intento di lasciarlo per lo meno aperto ad ogni possibile interpretazione.

Se infatti ascoltiamo attentamente quel discorso così come ci viene veicolato dallo schermo, ci accorgiamo che poco è cambiato nella sostanza, perché pur con tutte le migliori intenzioni, il sentimento – quello vero e genuino - è rimasto ancora sepolto sotto troppe parole e pochissimi gesti, impossibilitato ad esprimersi con la dirompente forza di una passione realmente ritrovata. Dunque – è ancora Gironi a scriverlo – perfino le ultime parole, quelle sincere e accorate di una lettera d’amore, sono destinate a sciogliersi e svanire come i primi fiocchi di neve che cadono al suolo, perché quella lettera rimarrà teorica e inattiva come tutto il resto, così come il mondo di Winter Sleep resterà sempre e solo se stesso, immutabile, scavato e scolpito nella pietra, fossile di un tempo che lascia soltanto rovine attorno a sé.

Il regista e gli interpreti

Il regno d'inverno - Winter Sleep (2014): Melisa Sözen

Tornando a Nuri Bilge Ceylan per un ultimo accenno sulla sua attività, evito di riportare i suoi dati anagrafici come si fa di solito in queste circostanze (che sono per altro facilmente reperibili in rete) e preferisco invece concentrarmi sulle sue straordinarie capacità registiche e soffermarmi semmai su quanto il suo cinema “non facilissimo” riesca di fatto ad emozionare critica e pubblico fin dalle sue origini.

Se con questa sua ultima fatica ci ha regalato un’opera-fiume per durata capace di tenere incollato alla sedia lo spettatore (come giustamente ha ammesso anche la Campion nelle interviste rilasciate “a caldo” a ridosso dell’avvenuta assegnazione della Palma d’oro a Cannes) dimostrando una rinnovata libertà creativa che lo affranca dalla ripetitività e che in qualche modo fa di Winter Sleep una specie di “summa” di tutta la sua precedente attività, si può benissimo ritornare alla radice del suo cinema per fare un primo bilancio e individuare i semi della sua feconda attività artistica: un percorso non eccessivamente prolifico per quel che riguarda il numero delle opere realizzate, ma particolarmente sostanzioso per i risultati conseguiti.

Da sempre interessato al divario e alla tensione esistente tra Istanbul e la provincia, non si è smentito nemmeno questa volta: è cambiata un poco la forma non certo la sostanza, e questo fa diventare la pellicola l’ultimo tassello di un cammino tutto in divenire: se nei sui primi film ormai lontani nel tempo (ma da recuperare) Kasaba (1997) e Nuvole di maggio (1999), ha rivisitato da par suo quelli che sono stati gli spazi rurali dentro i quali ha trascorso la sua infanzia, con Uzak (Lontano) ambientato a Istanbul, ci ha invece offerto un’intensa mediazione sulla solitudine e sull’impossibilità dell’evasione, mentre con Climates (Il piacere e l’amore) ha compiuto un decisivo passo avanti nel percorso di amara riflessione su se stesso.

Nel successivo Le tre scimmie è passato invece all’osservazione ravvicinata dei destini dei suoi personaggi (e qui il pessimismo è davvero abissale poiché in qualche modo ci sono solo corrotti, colpevoli e bugiardi e non si salva proprio nessuno), mentre in C’era una volta in Anatolia ha utilizzato il suo penetrante sguardo per fare una riflessione profonda sull’essenza della vita umana analizzata e raccontata con grande partecipazione, assenza di giudizio e una potenza introspettiva davvero sorprendente, tutte qualità che gli consentono di arrivare sempre - anche quando sembra che siano state privilegiate altre direzioni – alla radice profonda delle cose.

Con Winter Sleep (che è poi l’pera di cui sto parlando in questa circostanza) ha utilizzato poi il suo indubbio talento per soffermarsi su delle figure che vivono con disagio la loro condizione e interpretano in modo errato la loro collocazione sociale perché oppresse da antiche e nuove contraddizioni.

Vorrei al riguardo spendere allora qualche parola in più proprio sul personaggio di Nihal (dove immagino che il contributo della moglie del regista in fase di sceneggiatura sia stato davvero determinante) e sul suo rapporto con Aydin: complice la grande differenza di età che li separa e qualche breve trauma antecedente del quale riceviamo solo brevi accenni, Aydin nel film ha adesso di fronte non più la ragazza remissiva che aveva sposato, ma una giovane donna in cerca della propria, seppur limitata autonomia, grazie a un processo di crescita interiore che l’uomo non è stato in grado di cogliere (o forse ha semplicemente cercato di fare il nesci per poter continuare a illudersi che nulla sia cambiato).

Sarà però un suo intervento a sostegno della donna che lui considera assolutamente normale, se non addirittura doveroso, che farà esplodere tutte quelle tensioni troppo a lungo represse e taciute. Nihal avrà di conseguenza modo di sperimentare sulla sua pelle che molto di ciò che viene ritenuto “buono” per gli altri, non sempre viene percepito come tale da chi lo riceve, una lettura delle relazioni uomo/donna e degli scontri frontali fra classi sociali differenti, che – grazie anche al contributo di attori straordinari - fa emergere le pieghe e le piaghe più nascoste di molte incomprensioni con una profondità di pensiero che solo raramente il cinema ha espresso con altrettanta lucidità.

Ceylan costringe insomma di fatto lo spettatore a entrare nel suo mondo (che si identifica qui con l’Hotel Othello e la Cappadocia, con le case-caverne carsiche scavate nella roccia dove vive la povera gente) e lo imprigiona dentro insieme ai suoi personaggi, facendogli credere a lungo che tutto vada bene.

Soltanto dopo (molto dopo) libera alla fine il film (e gli fa prendere il volo) attraverso tre grandi scene di dialogo, nette, teatrali e sproloquianti, che inducono a riflettere sul senso delle maschere (ce ne sono molte in quell’albergo anche attaccate al muro a fare da decoro) e sul climax della rivelazione. Si scopre così che la sorella divorziata e convivente, non ha alcuna stima del fratello, che la giovane compagna e moglie di Aydin ha ormai solo disprezzo per il marito, e che l’uomo è insofferente sia alla moglie che alla sorella. La deflagrazione delle verità porta allora a galla e mette a nudo, tutta l’ipocrisia su cui poggiano i rapporti di queste tre persone e, conseguentemente, toglie loro ogni alibi (ce ne possiamo rendere conto benissimo se ascoltiamo con la dovuta attenzione appunto grazie a quelle magistrali, lunghissime “sedute” strabordante di di sproloqui (tre soprattutto quelle fondamentali: fra Adym e la sorella, fra Necla e Nihal e fra Aydin e sua moglie: interminabili dialoghi alternati ad altrettanti inequivocabili silenzi nella distanza siderale di un paesaggio che, pur visto di scorcio, rimane l’altro potente e irrinunciabile protagonista).

L’intima follia dell’essere umano, la sua fragilità, sono dunque le cose a cui sembra tenere di più il regista, un’analisi che qui – come abbiamo già visto - porta davvero fino alle estreme conseguenze – accettando persino il rischio di esasperare qualche spettatore (quelli che non saranno riusciti a comprendere ed accettare il suo grande lavoro di scavo che ha bisogno di tutto il tempo necessario per lievitare e rendersi sublime) attraverso la spietata tortura psicologica (trasformata però in ars poetica, come giustamente ha osservato Anna Maria Pasetti) a cui sottopone i personaggi e che si riflette pure sul pubblico che osserva dalla sala.

Anche i poveri e i ricchi insomma (e in questo caso senza alcuna differenza) se sono messi nelle condizioni giuste e affidati alle mani di un regista capace come Ceylan, possono svelare (e farci percepire) il dolore autentico della loro condizione grazie a un cinema che si focalizza da sempre su sentimenti inespressi, assenza di appartenenza, resistenza all’identificazione nei codici sociali predeterminati e ormai stantii.

Prima di concludere però non posso esimermi dal fare un plauso anche alla grande prova degli interpreti: se è indispensabile porre in primo piano l’eccezionale bravura dello straordinario Haluk Bilginer nel rendere sfaccettata e “mutevole” la figura dell’istrionico Adyn, non gli sono infatti da meno le bravissime interpreti che vestono i panni delle sue due antagoniste (si fa per dire): Melissa Sözen (Nihal) e Demet Akbag Nicla),senza dimenticare le case-caverne carsiche scavate nella roccia dove vive la povera gente)l’intenso apporto del restante cast (Ayberk Peckan, Tamer Levert, Serat Mustafa Kiliç, Nejar Isler e Nadir Saribacak) tutto di eccellente rilevanza.

Il regno d'inverno - Winter Sleep (2014): Haluk Bilginer

[1] Chiudersi dentro ad una vescicola, una cisti e da essa essere avvolto per difendersi dall’organismo e dall’esterno e rimanere separati dal contesto come nel caso dei parassiti che, giunti nel corpo dell’ospite, si procurano una cavità in cui ripararsi protetti da pareti proprie o erette dallo stesso ospite.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta