Regia di Michael Powell, Emeric Pressburger vedi scheda film

L’infinita grandezza dell’universo racchiude in sé una bellezza senza tempo, ma le tonalità di colore blu e nero, lo rendono uno spazio asettico. Governato dalle leggi della fisica e dell’atomo, che ne regolano le tonalità della luce, la composizione dei gas ed il ciclo di vita/morte delle stelle, tale splendore dispiega un’armonia aristotelica nel suo ordine, ma priva di qualsiasi pulsione vitale.

L’occhio della macchina da presa punta l’obiettivo su un pianeta in particolare; la Terra. Un corpo sferico come milioni sparsi attraverso la galassia, ma questo “Pale Blu Dot” (tenue puntino azzurro cit. Carl Saigan), insignificante rispetto alla vastità del cosmo, è qui nello spazio-tempo. E’ la nostra casa. Per quanto ne sappiamo, questo piccolo sassolino sferico, ad oggi è l’unico luogo a poter ospitare la vita. Su tale palcoscenico l’essere umano ha combattuto un ciclo infinito di guerre, per acquisire la posizione di un vasto potere, reso illusorio nella sua misera scala, dal grande schermo del cinema.

Il 2 Maggio del 1945 si consumano le battute finali dell’ennesimo conflitto bellico, nel gioco di dominio che passerà alla storia come “Seconda Guerra Mondiale”. La Germania sta capitolando e l’Europa è tutta un rogo visibile sin da altezze celesti. Al prologo cosmico d’apertura, fa da contrappunto il montaggio alternato del dialogo tra il capitano inglese Peter Carter (David Niven), in procinto di schiantarsi con il suo aereo e la volontaria americana June (Kim Hunter), addetta all’ascolto delle radiofrequenze. Consapevole di stare vivendo i suoi ultimi momenti, l’uomo in un bruciante scambio melodrammatico, dichiara il suo amore per la donna, dalla quale viene ricambiato. Powell rende possibile attraverso le immagini, ciò che Pressburger ha concepito nella scrittura. Un sentimento di passione basato su delle voci senza corpi, presenti nello stesso tempo ma in spazi differenti, che collimano tra loro grazie alla tecnica dei primi piani intensi, mentre alle spalle dei due personaggi, le tinte rosse del fuoco e dell’angoscia di dolore, avvolgono l’intero quadro.

Scala al paradiso (1946): Kim Hunter, David Niven

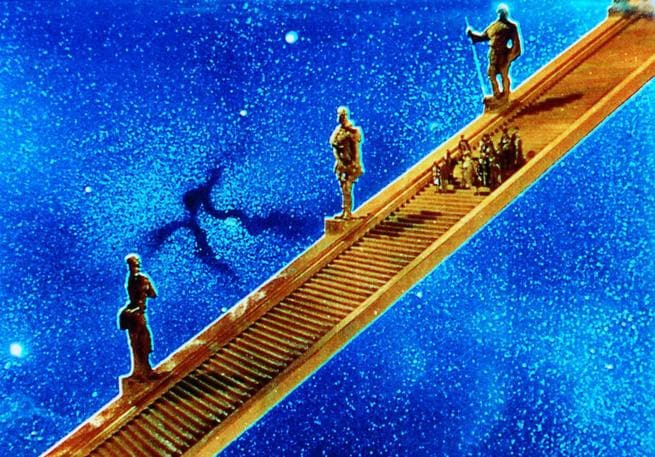

L’amore terreno esplode nell’antinaturalismo estetico dato da un Technicolor, valorizzato in tutta la sua forza espressiva dalla fotografia di Jack Cardiff (alla prima collaborazione con il duo), a cui si contrappone un aldilà dal perlaceo bianco e nero (ottenuto attraverso la pellicola a colori non sviluppata in stampa), che prende forma in uno stile architettonico modernista. La luce qui presente, assume nella sua meraviglia un tono assai “severo”, distante da qualsiasi beatitudine celestiale, de-privando questo luogo al di fuori del tempo, di una qualsiasi componente spirituale. E’ un altrove intriso di laicità (la parola ”Paradiso” viene pronunciata solo nel finale dall’alta corte), molto simile alle teorizzazioni dei filosofi in merito alla città ideale, con un tocco di surrealismo totalitario, nell’imponente set-scenografico della scala costellata da titaniche statue, che collega l’aldiquà con l’aldilà.

Sono note le esigenze propagandistiche, poste alle alte sfere al duo Powell&Pressburger di girare con “Scala al Paradiso” (1946), un’opera che fungesse da distensione dei rapporti anglo-americani dopo gli ultimi due difficili anni di convivenza tra le truppe americane e quelle inglesi, sfociate in aperte divergenze arrivate anche sulla carta stampata. Un sentimento d’amore tra un inglese ed un’americana, posti innanzi ad una questione vita e morte (traslitterando il titolo originale “A Matter of Life and Death”), assolve al suddetto scopo. Peter Carter si troverà diviso al confine tra due mondi, quello terreno che lo lega a June e quello celeste che lo reclama, in quanto sarebbe dovuto morire nello schianto ma per un inghippo burocratico ne è uscito salvo. L’opera, una commedia fantasy, non si limita solo ad essere una commissione di elementi narrativi eclettici tra loro, ma fonde scene di marcata realtà - la sequenza iniziale dell’aereo, il cadavere del commilitone Bob, il risveglio di Peter sulla spiaggia, l’operazione chirurgica con annesso respiratore ed il personaggio del dottor Reeves (Roger Livesey) -, con sequenze spiccatamente oniriche - l’altro mondo, l’irreale eden verde in cui Peter e June si abbandonano alla felicità ed il processo presso l’alta corte al di fuori di ogni regola, nonostante si decanti tutto il tempo il rispetto di esse -. Le narrazione viene contaminata costantemente da un forte gusto per il romanzesco, senza mai voler tagliare il legame con il verosimile nello spiegare le esperienze extra-corporee, viste come frutto di un’allucinazione a causa di un trauma al cervello razionalizzato clinicamente.

Questo continuo ancoraggio nei confronti di una realtà mai del tutto abbandonata - significativa è la conclusione del processo ai piedi della grande scala mobile, alla base del confine non solo fisico tra i mondi ma anche di visioni della vita -, porta a riflessioni attorno al potere dell’immaginazione, sul contrasto tra scienza/metafisica e la necessità di superare le diversità entico-nazionale sotto un unico cielo.

Scala al paradiso (1946): scena

Powell gioca con le proprie abilità tecniche nelle transizioni tramite trucchi ottici ed attrazioni dal gusto mèlièsiano, dando sfogo alla propria immaginazione nel gestire lo spazio/tempo, tramite le comparse e sparizioni del Conduttore 17 (Marius Goring), un aristocratico francese ghigliottinato ai tempi della rivoluzione, capace di immobilizzare persone ed oggetti, ad ogni sua apparizione innanzi a Peter.

Ci si destreggia tra pensieri non banali, che mettono in dialettica gli opposti. Vita e morte. Medicina e filosofia. Technicolor e monocromia. Inglesi e americani. Quest’ultima diade, risente oggi del peso dato dallo scorrere del tempo, in quanto si addentra in questioni campanilistiche comprensibili per lo più alle nazionalità interessate. Lo humor satirico nei dialoghi grazie alla buona penna di Pressburger non manca, con tanto di stoccate di fioretto sui lati oscuri della storia britannica (ma per amor di conciliazione come richiesto dalla committenza, ci si astiene dal fare altrettanto con la controparte statunitense), così come la capacità di giocare sui registri di tono, attraverso la tronfia baldanza delle orazioni di una pubblica accusa, resa contemporaneamente straniante e buffa (NDR: per rendere comprensibile l’umorismo ad uno spettatore italiano, si immagini un persona di oggi, pronunciare un discorso con una parlata altisonante propria di un dialogo aulico tratto da una tragedia del ‘700 di Vittorio Alfieri).

Tale zibaldone eterogeneo di fonti artistiche, trova il suo fulcro nell’immagine proiettata sul grande schermo, capace di riunire il molteplice in uno senza mai far venir meno le differenze, pur non arrivando mai a fornire risposte certe sulla natura delle esperienze di Peter. Sicuramente secondo Powell il mondo è un qualcosa di assai più irrazionale e misterioso di quel che si vuol credere. Il potere della visione attraverso la geniale chiusura dell’occhio liquefa il nero, in una sarabanda lisergica di fluidi rossastri che plasmano universi interiori, capaci di trasportare la realtà in una sequenza di “allucinazioni rigorosamente ordinate”, atte ad incidersi a fondo nella retina dello spettatore. Si ritorna quindi al principio iniziale. Se l’universo è governato da leggi, come affermano le alte sfere dell’altro mondo, invece la Terra e la realtà stessa vengono influenzate dalle passioni e dai sentimenti degli esseri umani; tra tutte quell’”l’amore che move il sole e l’altre stelle”.

Scala al paradiso (1946): scena

Film aggiunto alla playlist dei capolavori del cinema: //www.filmtv.it/playlist/703149/capolavori-di-una-vita-al-cinema-tracce-per-una-cineteca-for/#rfr:user-96297

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta