Regia di David Cronenberg vedi scheda film

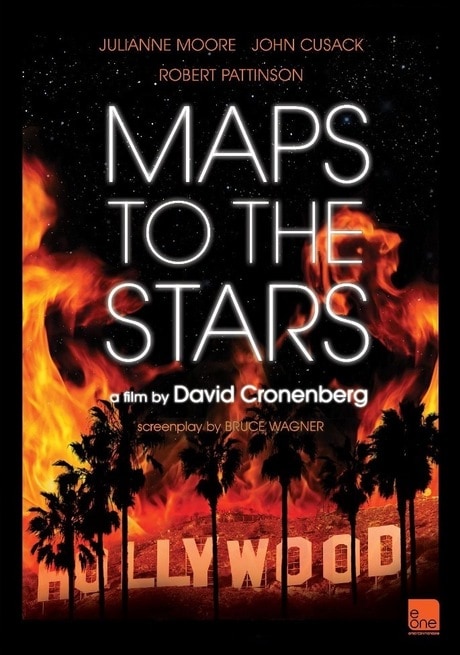

Maps to the Stars (2014): Teaser poster

Vivere e morire a Hollywood. Quando poi la morte è più viva della catatonica vita dei divi – le Star – della macchina dei sogni per eccellenza, questa è materia per David Cronenberg. Un autore che non si è mai adagiato sull’autoindulgenza autoriale, dilatando le proprie ossessioni in una constante evoluzione della materia estetica dei suoi film.

La materia fredda del suo cinema autoptico, distaccato e slamato – almeno in questo casto – in una ironia iconoclasta, in Maps to the stars raggiunge un apice sublime. Protagonista assoluta è Julianne Moore, fresca di vittoria come miglior attrice al 67° Festival di Cannes, che dà corpo alla star del cinema che di nome fa Havana Segrand, in rapido declino lavorativo, ossessionata dalla figura della madre di cui lei è di fatto l’incompiuto doppio cronenberghiano. Oltre alla Moore ci sono Robert Pattinson ancora alle prese con una limousine, una baby star tossicodipendente, Benjie Weiss (Evan Bird) e Agatha (Mia Wasikowska), una misteriosa ragazza sfigurata. Tutti in fila in un viale del tramonto siderale, una via lattea di stelle cadenti stampate sui marciapiedi, ossessionate dai fantasmi del passato che prendono (nuova) carne.

Maps to the Stars (2014): Mia Wasikowska

Mia Wasikowska si cimenta con il doppio cronenberghiano

Maps to the stars si colloca come trait d’union tra la fine del postmodernismo di Don de Lillo, da cui è stato tratto Cosmopolis e l’algida soap opera di Paul Schrader, The Canyons testamento del triste canto di morte del cinema hollywoodiano. Ma echeggia anche il minimalismo psicotico di Bret Easton Ellis (Le regole dell’attrazione) guarda caso sceneggiatore del film di Schrader; il visionario J.G. Ballard (La mostra delle atrocità e Crash da cui l’omonimo film di Cronenberg); come il vuoto pneumatico del Bling Ring di Sofia Coppola. Impasti di sensazioni visive e letterarie che nella sceneggiatura di Bruce Wagner (già autore di Scene di lotta di classe a Beverly Hills e Nightmare 3 – i guerrieri del sogno) non possono non essere state prese come riferimento.

La realtà e il divismo sono collegati da un cono di luce (libera citazione di Inland Empire di David Linch ma anche del più recente Holy Motors di Leos Carax) portatore di immagini. Il miracolo si compie grazie al mezzo cinematografico che proietta le immagini per un pubblico desideroso di alzare lo sguardo verso un impossibile teatro dei sogni. La realtà invece è fredda, immobile. Finita e finta, ossessionata dall’estetica, in cerca di un’estasi impossibile. Sotto un sole di ghiaccio si muovono come in un sogno gli interpreti di questo dramma di spiriti e fantasmi che tornano a reclamare l’essere umano perduto, soffocato dall’ego e frammentato dalle pareti lucide e riflettenti delle lussuose case abitate – attraversate ectoplasmaticamente - delle celebrità.

La casa come struttura mentale: aperta e trasparente. “Facciamo vedere al mondo intero come viviamo” dice Christina Weiss (Olivia Williams) la madre della star Benjie Weiss. Una concessione alla realtà che alimenta con lo sguardo del mondo intero la natura del sogno nel quale lei stessa vive.

All’interno delle case, impersonali, totemiche idealizzazioni dell’estetica divistica sparata a livello globale dall’immaginario collettivo, si muovono fuori posto e sgraziati i corpi che di questa idealizzazione estetica naturalmente se ne fregano arrendendosi alla gravità, al tempo, alla disperazione che ne plasma i tratti con disarmante onestà. Nella normalità cool demenziale dei divi – un ragazzino strafottente e annoiato, la star Havana e il suo terapeuta bioenergetico (John Cusack) - si inserisce un corpo estraneo, Agatha, cupa e sfigurata da un incendio, schizofrenica. Ritorna a reclamare il proprio posto come un fantasma senza pace e per dare pace a i fantasmi che ossessionano un’umanità perduta.

E’ un po’ di tempo che il cinema di Cronenberg ha abbracciato una personale interpretazione della fine. La fine di tutto, il mondo smaterializzato in un nulla che muove corpi come fantocci. Se la finanza era il maelstrom che ingoiava la vita del ricco finanziere Erick Packer in Cosmopolis, in Maps to the stars, omologo a The Canyons di Paul Schrader, è Hollywood e il suo mondo plastificato a trasformare la fine in un diorama vivente di infelicità. Quella ritratta è l’umanità paradossale delle soap opera che accatastano segreti improbabili con colpi sempre meno di scena ma il tutto svuotato da enfasi e stilizzato nell’essenzialità della forma.

Maps to the Stars (2014): Julianne Moore

Julianne Moore e lo yoga.

Maps to the stars è prosciugato di qualsiasi eccesso, corto e sottile come una lametta che incide la polpa della storia sezionandola in brandelli sottili, trasparenti. Anche i dialoghi sono essenziali, svuotati di qualsiasi pathos. Sono vibrazioni dell’aria che provengono da casse di risonanza di carne svuotate da umanità e quindi prive di calore. Scenografia minimal cool come la colonna sonora metallica di Howard Shore, elettronica, ronza come un device lontano dimenticato su qualche suppellettile.

Scene artificiose, fotografate senza profondità da una luce che non lascia scampo e mostra tutto il mostrabile di ciò che resta dell’umanità dei personaggi. I difetti, i brufoli, le rughe, le mollezze e le ustioni. Esibizioni di una carne inconsapevolmente viva almeno nelle sue manifestazioni non edulcorate dalle trasformazioni visive proprie del cinema e della tv. Carne che si staglia sulle superfici levigate come escrescenza di un mondo alieno. E’ proprio questo scambio metacinematografico che rende questo film formidabile. Cronenberg utilizza il mezzo cinema negando ai suoi personaggi il privilegio gli effetti affabulatori propri del cinema stesso che ne mitizzano – o divinano - l’immagine verso l’esterno. E’ l’immagine che nega il ritratto immaginifico della Star al pubblico che anela al firmamento delle stelle del cinema come idealizzazione di un Olimpo lenitivo di una normalità inconcepibile.

Cronenberg usa la mitologia virale del divo come un sotto testo naturale sul quale montare la sua storia. Il post modernismo esplode in tutta la sua potenza nei riferimenti ai temuti tabloid, agli attori famosi vittime di fantasmi esistenziali (vengono citati Robert Downey Jr, Sharon Stone, Anne Hathaway), ai cammei di altri divi che rifanno se stessi (Carrie Fisher, irriconoscibile). Nomi ripetuti come marche di prodotti, evocati nelle paturnie e nelle disgrazie che ne elevano lo status a figure iperrealiste la cui immagine è rimossa dall’essere e dislocata in un altrove collettivo. Come un’anima post moderna catturata dalla macchina da presa e resa immortale da un mezzo meccanico: il proiettore.

Una elegante e trattenuta mostra delle atrocità, quella del regista canadese, in questo nuovo corso stilistico che aggiorna la fusione tra essere umano e media verso un futuro sempre più cyber ma sempre meno punk. Non c’è più ribellione verso il sistema, smaterializzato, inafferrabile.

C’è solo la molle arrendevolezza dei corpi.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta