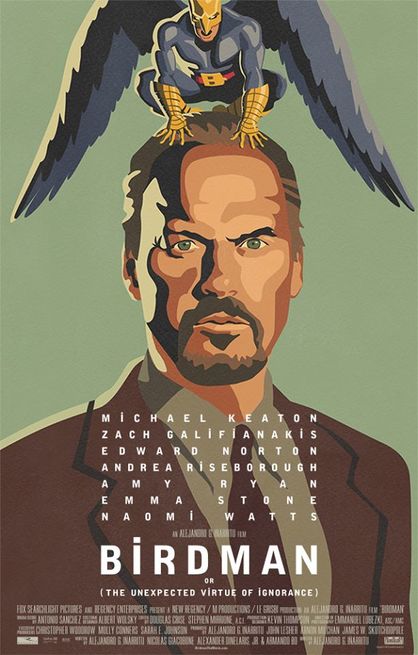

Regia di Alejandro González Iñárritu vedi scheda film

Birdman (2014): locandina

Superata la cinquantina e messo da parte il complesso edipico, da sempre presente nella sua filmografia, Alejandro Gonzàlez Iñarritu si concentra sulla crisi di mezza età di un artista (questione per nulla autobiografica, considerata la splendida forma di cui gode professionalmente l’autore messicano). Nonostante non ci sia più il fido Arriaga, la sceneggiatura di Birdman (dello stesso regista con altri tre collaboratori) è complessa, ricca di dialoghi sopra le righe ed accompagnata da un tecnicismo esasperato: nel complesso un gioiello inimitabile, un capolavoro che giustamente si è accaparrato 4 Oscar ai recenti Academy Awards. Migliore sceneggiatura originale, migliore fotografia (del connazionale Lubetzki, che si conferma dopo Gravity), migliore regia (eterea, quasi mistica), che nel complesso non potevano non tramutarsi in quella per miglior film.

Birdman (2014): Michael Keaton, Edward Norton

In Birdman c’è tutto quanto per gridare al capolavoro. Sul piano tecnico basta dire che, per quanto ovviamente camuffati (vedi, per ragioni diverse ma con intenti simili l’Hitchcock di Nodo alla gola) il film passa per essere un unico piano sequenza. Gli stacchi ci sono, e sono passaggi spaziali (quello più clamoroso si palesa con il passaggio dallo schermo di un telefonino a quello della TV), dislocamenti da realtà a immaginazione, leggeri sommari temporali (da sera a mattina e da mattina a sera, inquadrando un palazzo). Ma il tempo rappresentato in Birdman è quasi un tempo reale, un Mezzogiorno di fuoco che però se ne infischia del tempo stesso e blinda lo spazio (il film è girato tutto in interni o quasi), per concentrarsi sui rapporti tra l’attore Riggan Thomson (Michael Keaton) ed il mondo. Il mondo degli affetti (l’ex moglie e la figlia Sam – una bravissima Emma Stone), il mondo dello spettacolo (il rapporto con la spietata critica del New York Times, con il collega-nemesi interpretato da Edward Norton, con l’insicura attrice impersonata da Naomi Watts -, con la collega Laura, amante non amata), il mondo dell’amicizia (rappresentato unicamente e tristemente dall’amico, ma anche produttore ed avvocato Jake – un credibile Zack Galifianakis). Ma soprattutto il confronto avviene con il passato e, di conseguenza, con se stesso. La metafora delle ali, della vocina nel cervello, della telecinesi, sono riferimenti al fuoco dell’artista, alla sua autostima, alla voglia di risolvere quel complesso che non è più edipico ma esistenziale. A 50 anni e con una certa carriera alle spalle, Riggan deve decidere: fare Birdman 4, tornando così nel giro dei blockbuster, o rimanere fedele a quel pezzo d’essai tirato fuori da un classico e portato con fatica ed ardore sul palcoscenico di Broadway?

Birdman (2014): Michael Keaton

Inutile parlare di trama in Birdman: è la storia di un uomo e del suo ego. Di un professionista e delle sue scelte di vita che, però, influenzano tutto il resto (vedi l’ipoteca sulla casa comunicata alla moglie per tenere in piedi lo spettacolo – fallimentare – a Broadway).

Il piano sequenza non lascia respirare, ma conferisce al tutto un’intensità raramente riscontrabile altrove, ed accomuna in parte il film alla dimensione teatrale. Ma sulle tavole del palcoscenico non si vive il dramma di un personaggio, bensì quelle di un uomo vero, dell’attore abituato ad interpretare, ma che qui interpreta se stesso nella quotidianità, con buona pace dei social, dei follower e dei like incitati e conteggiati da Sam e dalla vuota generazione fatta di canne, esistenzialismi su carta da culo e telefono-dipendenza. Mentre gli altri pensano allo spettacolo, Riggan è preso dal suo istinto di sopravvivenza, doverosamente e coraggiosamente. Il cortocircuito dovuto alla matrice meta-cinematografica del film e la verbosità dell’operazione, resa più sopportabile da punte di ironia tra il salace e il dirompente, creano una dimensione a tratti surreale, ma con buona probabilità ne determinano il successo (e forse anche la vittoria agli Oscar contro la bella confezione e l’esercizio stilistico meraviglioso di Grand Budapest Hotel).

Birdman (2014): Zach Galifianakis

Iñarritu porta in scena la vera magia del cinema, fatto di tecnica (la camera a mano, che ricorda quella di 21 grammi, quasi quasi consiglierebbe la nuova categoria migliore operatore alla prossima notte degli Oscar), di una complicatissima fotografia dovuta proprio all’unità temporale e spaziale quasi contigue, di una genialità di sceneggiatura senza pari, arzigogolata nella struttura eppure semplice, di un pizzico di follia visionaria che spariglia il tutto e non consente di prendere nulla sul serio, lasciando inalterato fino all’ultimissima scena quella dicotomia tra realtà e sogno, tra concretezza e fantasia.

Alla fine è questione di maschere, non pirandelliane, ma concrete. Maschere che Iñarritu ci invita a togliere. Riggan alla fine lo capirà, perché al di là dell’estetica, ciò che conta è l’anima e la volontà (di un progetto, di un film, di un attore, di un uomo), ma soprattutto la coerenza. E sull’interpretazione di quest’ultimo concetto il regista non ha eguali, dato che il suo cinema, da Amores Perros in poi, è arrivato all’Oscar senza tradire mai la sua anima indie, piegando Hollywood ai suoi dettami piuttosto che assoggettandosi ad essi. Chapeau!

Birdman (2014): Alejandro González Iñárritu

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta