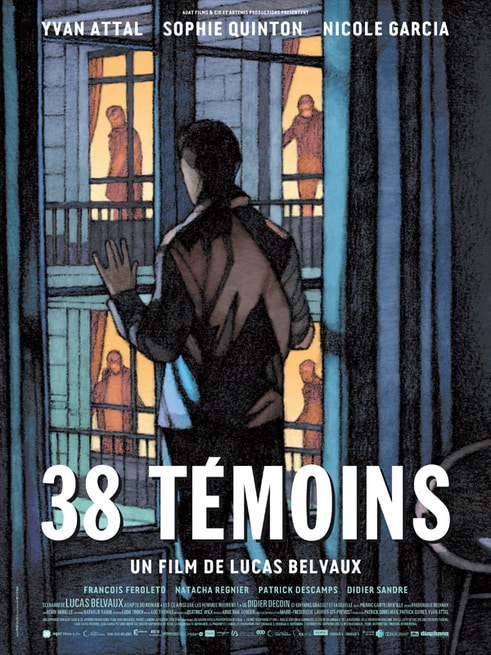

Regia di Lucas Belvaux vedi scheda film

Il grosso problema di un film come “38 testimoni” sono le premesse. Interessante l’idea di raccontare la vigliaccheria, la debolezza e la meschinità umane ma forse il discorso qui è portato agli eccessi in un pessimismo radicale ed impostato che alla fine suona posticcio.

Di ritorno da un viaggio in Cina, Louise scopre che nel quartiere in cui vive, a Le Havre, la notte precedente, è stata brutalmente uccisa una ragazza ventenne, da poco trasferitasi lì e sconosciuta ai più. Non c’è nessun testimone che possa fornire informazioni utili alla polizia che brancola nel buio. Fino a quando Pierre, il compagno di Louise, divorato dai sensi di colpa, rivela alla donna che quella notte era nell’appartamento (mentre inizialmente le aveva detto che non era ancora rientrato dal lavoro). Le urla della vittima lo hanno svegliato: “un grido atroce, agghiacciante, inumano”. Pierre, incapace di darsi pace e di convivere con quel dolore, si decide a parlare anche con la polizia, sconfessando le dichiarazioni degli altri 37 testimoni (“Non sono l’unico. Tutti hanno sentito, tutto il quartiere.”). L’uomo, però, si trova poi suo malgrado a dover fare i conti con l’ostilità di un quartiere che aveva preferito mettere una pietra sopra sul tragico episodio. “Un testimone che non parla è uno stronzo, 38 si commenta da sé!” Così il procuratore incaricato delle indagini valuta l’anomala situazione in cui viene a trovarsi, dopo la confessione di Pierre, preferendo evitare un’”Hiroshima mediatica” nel caso in cui si aprisse un processo per omissione di soccorso collettiva. Una giornalista però viene informata da un poliziotto dell’esistenza di un testimone e spinta dallo stesso Pierre, alla cui identità risale facilmente (“Il processo ci deve essere. Non c’è altra soluzione per me o rimarrei uno spettro!”), pubblica la notizia con conseguente forte riscontro sull’opinione pubblica.

Scritto e diretto da Lucas Belvaux, “38 testimoni” (dal romanzo di Didier Decoin “Est-ce ainsi que les femmes meurent?”, a sua volta ispirato ad un fatto di cronaca, l’omicidio della cameriera Kitty Genovese avvenuto nella New York del 1964), più che un noir (la vicenda gialla resta sospesa e irrisolta) è un dramma psicologico alla Simenon che sfocia nella tragedia morale (lo stesso Belvaux ha dichiarato di essere interessato più che altro alla componente umana della vicenda). L’indagine, dunque, non riguarda l’identità del colpevole ma i rimorsi e i tormenti di un uomo che non accetta la sua bassezza e codardia, non si riconosce più e rifiuta anche l’aiuto della compagna, come se il tempo per lui si fosse fermato alla notte dell’omicidio da cui rimane inesorabilmente intrappolato, come “un corpo tra due sponde, alla deriva, da qualche parte tra i vivi e i morti.” Se l’apatia, lo smarrimento e il profondo malessere di Pierre funzionano (e l’interpretazione di uno spento, assente, fantasmatico Yvan Attal, già con il regista nel precedente “Rapt”, è a suo modo adeguata), è tutto il resto a destare più di una perplessità. Belvaux, non nuovo al genere (sua l’interessante e curiosa trilogia tra commedia, noir e melodramma composta da “Una coppia perfetta”, “Rincorsa” e “Dopo la vita”), sceglie una messa in scena estremamente statica e fredda, ai limiti della monotonia e dell’impalpabilità, tanto da rendere in più parti faticoso e pesante il racconto, complice una consapevole ma a conti fatti deleteria rinuncia alla suspense e alla spettacolarizzazione, tra interminabili e non sempre necessari silenzi, dialoghi a volte didascalici e retorici (soprattutto all’interno della coppia di protagonisti con Louise a cercare invano di portare il suo sostegno al compagno, manifestandogli ripetutamente la sua fiducia, perché “E’ questo il vero amore.” e “Io ti amerò sempre!”), inutili scene madri al limite del pacchiano (lo sfogo isterico della vicina di casa Anna che arriva a schiaffeggiare Pierre per aver parlato con la polizia, turbando la sua tranquillità domestica). Alcuni personaggi appaiono poco incisivi, pretestuosi e non molto credibili (la giornalista interpretata da Nicole Garcia che avvisa Louise per prepararla alla pubblicazione del suo articolo), l’atmosfera da ambigua e misteriosa si fa progressivamente anonima, l’insistenza quasi fastidiosa con cui Belvaux sostiene la sua tesi (i fiori depositati davanti al luogo del delitto, inquadrati ripetute volte, il funerale della vittima con la chiesa gremita di gente commossa contrapposti alla solitudine, di continuo rimarcata, dei testimoni, all’omertà diffusa e all’isolamento che subisce il protagonista, evitato come un appestato dagli abitanti del quartiere, dopo la sua confessione alla polizia – in una sequenza persino goffa ed irritante) la priva della necessaria forza ed attendibilità.

Solo nel finale, con la meticolosa, glaciale e insostenibile ricostruzione della notte del crimine e quell’urlo assordante e straziante a rimbombare nel silenzio della notte e a scuotere con fragore e durezza l’indifferenza colpevole, il lato oscuro, ipocrita e pavido, nonché l’impaurita reticenza di un quartiere, Belvaux trova quella lucidità, asciuttezza e cattiveria che invano ha cercato per il resto del film, dando una plausibile motivazione alla scelta definitiva di Louise. Ma ormai è troppo tardi: l’autore si è incartato nelle sue stesse nobili ambizioni, le alte questioni etiche che pone (interessante la figura del procuratore che, pur rappresentando la giustizia, preferisce a sua volta il silenzio, piuttosto che scatenare un putiferio mediatico, ai suoi occhi del tutto inutile, date le circostanze) smarriscono la loro veemente urgenza precipitando proprio in quel moralismo facile che il regista avrebbe voluto evitare e l’analisi sociologica si perde tra tempi morti, ovvietà, luoghi comuni, banali psicologismi, e prevedibili conclusioni. Nomination ai César per la migliore sceneggiatura non originale (ha vinto “Un sapore di ruggine e ossa”).

Voto: 5

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta