Regia di Robert Aldrich vedi scheda film

Girato fra l’Arizona e il Nevada, è un film che racconta con magnifico vigore in un crescendo di particolari crudeli, un’altra storia di prevaricazione sociale ed etnica, intelligentemente aggiornata nei tempi e nei modi, alla contemporaneità. Ottima la prova di Burt Lancaster e adeguato il resto del cast.

“Odiare gli indiani sarebbe come odiare il deserto perche non c’è acqua” (citazione dalla sceneggiatura originale di Alan Sharp).

Aldrich nella sua lunga attività di cineasta, ha cavalcato (benissimo) quasi tutti i generi. Non ha trascurato nemmeno il western, (un filone fra quelli da lui più amati fin dal suo esordio. Vera Cruz e L’ultimo Apache furono infatti girati nel 1954, appena un anno dopo l’inizio della sua fortunata carriera di regista, mentre l’altrettanto rilevante L’occhio caldo del cielo è datato 1961 e I quattro del Texas – questo di più normale amministrazione – è del 1963.

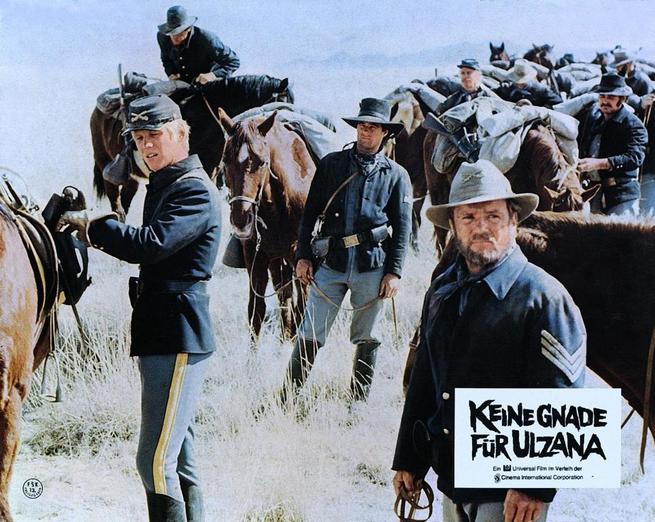

Nessuna pietà per Ulzana (1972): Richard Jaeckel

Ci tornerà di nuovo sopra nel 1972 con un’opera controcorrente (come poteva essere altrimenti?) come Nessuna pietà per Ulzana, un altro dei capisaldi della sua poetica dell’odio, perché nel suo universo (quello di Aldrich naturalmente) Dio non esiste, e in questo film tale concetto è implicitamente dichiarato dalla ferocia che travalica ogni altro sentimento o motivazione. Girato fra l’Arizona e il Nevada, è davvero un film di ampio respiro che si sviluppa con magnifico vigore fra le stesse estese praterie e i suggestivi orizzonti montagnosi che hanno contribuito a rendere immortale il mito del far west, che racconta con un crescendo di particolari crudeli (ma senza dimenticare la grande lezione di John Ford) un’altra storia di prevaricazione sociale ed etnica, intelligentemente aggiornata nei tempi e nei modi, alla contemporaneità della sua messa in scena (l’eco metaforizzato in sottofondo della guerra del Vietnam è infatti chiaramente percettibile).

Sicuramente fu la notizia della strage di 347 civili a My Lai a stimolare il suo interesse e a spingerlo a scegliere un soggetto che gli permettesse di descrivere un altro massacro perpetrato dagli americani contro i nativi indiani: quello di Sand Creek del 1864 ordinato dal colonnello Chivington. E’ dunque da questa intenzionalità che deriva un film che alla sua uscita colpì come un pugno allo stomaco per la sua ostentata e mai trattenuta violenza (necessaria ad Aldrich per rendere più chiaramente leggibile il parallelo) il pubblico americano che comprese subito di cosa si stava parlando, ma qui da noi ritenuta invece da alcuni (per fortuna una minoranza) un poco gratuita e fuori contesto, e questo nonostante che le versione distribuita non fosse esattamente quella voluta da regista ma quella appositamente rimontata da Burt Lancaster (che è l’adattamento che ha circolato qui da noi per molto tempo e qualche volta circola ancora oggi nei passaggi televisivi perché frutto anche del riversamento in VHS fatto ormai molti anni fa. Per fortuna l’edizione in Dvd ha poi ripristinato la versione originale (da guardare privilegiando quella in inglese perché il ridoppiaggio resosi necessario, non è purtroppo una gran cosa: si può anzi tranquillamente dire che è fatto abbastanza male). Poi per fortuna a partire dal 2003, ci è stato reso disponibile (dalla Universal) il Director's Cut e questo taglia definitivamente la testa al toro perché è proprio questo da privilegiare.

Nessuna pietà per Ulzana (1972): Burt Lancaster, Richard Jaeckel

Lo sviluppo della storia (che si ricollega direttamente a L’ultimo Apache ma con toni molto più disperati e cruenti) ha un ritmo solenne pregno di un pessimismo che definirei abissale e improvvisi sprazzi di inaudita violenza che a volte lasciano davvero senza fiato. Qui Aldrich rielabora dunque a suo modo le classiche cadenze un po’ crepuscolari del genere e le porta alle estreme e conseguenze. Violenza chiama violenza insomma in un film i cui non ci sono eroi e che nella sua impostazione generale rifiuta (volutamente) una netta distinzione fra “buoni” e “cattivi” come il revisionismo del periodo richiedeva (Soldato blu che lo precede di qualche anno ne è l’esempio più concreto) ma ci offre invece della storia e dei suoi personaggi una lettura quasi antropologica. Aldrich insomma si pone a metà strada mantenendo una distanza equanime fra i nativi “rossi” da una parte e gli usurpatori bianchi dall’altra.

Anche se le colpe dei colonizzatori bianchi (ancora non si potrebbe parlare di americani viste le loro differenti provenienze non tutte perfettamente amalgamate fra loro) sono state assolutamente imperdonabili e tutt’altro che emendabili rei come sono di aver compiuto scientemente la distruzione di un popolo per poter poi impossessarsi dell’intero, sterminato territorio della prateria, il regista pur non negando nulla di tutto questo, non ha voluto nemmeno rappresentare come un santino la figura sacrificabile degli indiani (pur facendo comunque avvertire chiaramente da che parte stava e si poneva) e conseguentemente, non fa davvero alcuno sconto nemmeno a loro.

E dunque, per concretizzare questo risultato, accanto alle responsabilità dei bianchi, non poteva che rappresentare con altrettanta virulenza, anche i riti crudeli delle millenarie tradizioni tribali dei nativi (i Vietcong nella lettura più politicizzata che si potrebbe fare della pellicola?) dovuti alla natura selvaggia ed primordiale delle loro credenze, compreso quella che li portava ad essere così efferati nei confronti dei nemici catturati perchè secondo il loro vangelo, era proprio da questo che traevano la loro forza e potevano rigenerare il loro spirito di guerrieri.

Il registro scelto è dunque quello dell’estremo realismo che può per questo risultare disturbante ma che è anche l’arma vincente utilizzata dal regista per vincere la sua sfida.

Nessuna pietà per Ulzana (1972): Richard Jaeckel, Bruce Davison

La storia è presto detta: il feroce e indomito Ulzana (Joaquin Martinez) insieme a un gruppo di guerrieri suoi fedeli, riesce a fuggire da una riserva indiana in Arizona dove gli Apache erano stati confinati e ridotti all’impotenza. Nella fuga, massacra con inaudita barbarie tutti i coloni bianchi che incontra sul suo cammino e non lo fa certo perché ricerca una nuova (presunta) libertà né per tornare a vivere pacificamente: uccide per riacquisire la forza che la riserva gli ha sottratto e che secondo il credo dei pellirosse, si riacquisisce solo mediante l’uccisione di quanti più nemici possibile ereditando così attraverso la loro morte, la loro potenza di combattenti.

Scortato dall’anziano e saggio scout McIntosh (Burt Lancaster), l’unico bianco che riesce a “capire”(e anche a rispettare) i pellirosse e dall’ambigua guida indiana Ke Ni-Tay (Jorge Luke), un drappello di cavalleggeri guidati dal giovane e inesperto luogotenente Garnet DeBuyn (Bruce Davison) si mette sulle sue tracce e l’inseguimento (con alterne sorti e qualche cambiamento di prospettiva) prosegue per molti giorni. Lo scontro che si consuma nel finale (che vede anche l’arrivo della cavalleria), sarà davvero molto sanguinoso e lascerà sul terreno un mucchio impressionate di cadaveri (la strage a cui accennavo prima).

Nessuna pietà per Ulzana (1972): Jorge Luke, Burt Lancaster

Non date retta dunque a chi lo definisce un western di secondo piano e poco interessante o chi lo bolla in negativo dicendo che il regista ha fatto di meglio: per me (e sono in buona compagnia) è esattamente il contrario.

In un periodo in cui il western tradizionale in terra americana cominciava già a dare preoccupanti segni di cedimento e si avviava verso il suo tramonto, Nessuna pietà per Ulzana con i suo larghi spazi e un intrico infinito di aride montagne, di canyon, di sassi, di polvere e deserti arsi dal sole, si colloca infatti di prepotenza fra i migliori risultati raggiunti dal regista e si conferma un western fra i più belli e interessanti di questi suoi ultimi bagliori ormai giunti al crepuscolo (e con gli spaghetti-western nostrani che ormai lo stavano tallonano sempre più da vicino) che punta il dito (e implicitamente condanna) l’odio che impedisce la comprensione fra gli uomini lasciando il posto a una lotta distruttiva qui davvero al’ultimo sangue poiché anche qui alla finr (e l’ecatombe conclusiva è illuminante) vincono, come sempre, le ragioni dei forti (che sono poi quelle dello Stato) dell’oro, delle banche, della ferrovia, dell’avidità e dell’opportunismo.

.

Che dire ancora se non che la sceneggiatura (di Alan Sharp) è interessante e la regia altrettanto lucida e veemente nel raccontare questa specie di inferno in terra dove i valori umani e la pietà cristiana anche quando sono ben rappresentati (qui dalla figura del luogotenente DeBuyn, figlio diun pastore protestante schiacciato fra dovere e cuore) sono destinati inesorabilmente a soccombere. Ottima anche l’interpretazione (soprattutto quella di un grande, maiuscolo Burt Lacaster qui particolarmente incisivo ed ispirato). Insomma davvero un gran bel film e non ho davvero bisogno di aggiungere altro.

Nessuna pietà per Ulzana (1972): Burt Lancaster

Si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura

sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura

fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale

fu un generale di vent'anni, figlio di un temporale

c'é un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek

I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte

e quella musica distante diventò sempre più forte

chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì

chiesi a mio nonno:"E' solo un sogno?", mio nonno disse "Sì'"

a volte i pesci cantano nel letto del Sand Creek

Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso

il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso

le lacrime più piccole, le lacrime più grosse

quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse

ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek

Quando il sole alzò la testa sulle spalle della notte

c'erano solo cani e fumo e tende capovolte

tirai una freccia al cielo per farlo respirare

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare

la terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek

Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura

sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura

fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale

fu un generale di vent'anni, figlio di un temporale

ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. (Fabrizio De Andre)

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta