Regia di Béla Tarr vedi scheda film

La vita del vetturino che provocò, con le percosse al suo cavallo, la follia di Nietzsche nella visione di Bèla Tarr.

Il cavallo di Torino (2011): Locandina internazionale

Della follia di Nietzsche sono pieni i libri di filosofia e letteratura. E anche quelli di storia. E la motivazione, folgorante e mal digeribile è nota ai più. Ma chi erano e che realtà vivevano il povero cavallo ed il suo manesco padrone ce lo racconta Bèla Tarr. Con un esercizio che da immaginario, attraverso il suo stile inconfondibile, si fa immaginifico, il maestro ungherese traccia con intimismo e precisione la condizione familiare, economica e anche sociale del vetturino pubblicamente contestato dal filosofo tedesco.

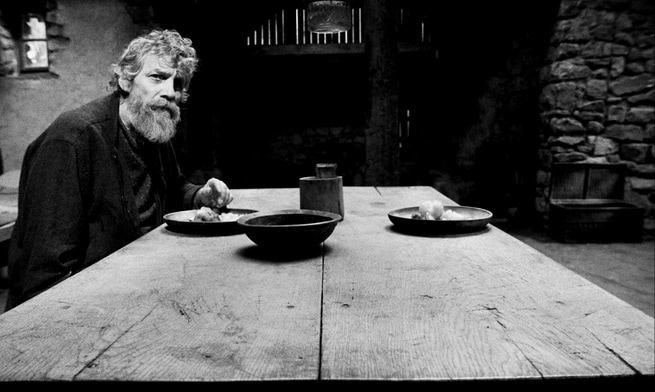

Lo spunto sull’episodio accaduto a Nietzsche, il “pensatore” per antonomasia, si trasforma in una istigazione all’atto del pensare, del riflettere, dell’immaginare, magari anche dell’elucubrare. Ma è un atto quasi dovuto, certamente necessario: i lunghi silenzi e i piani sequenza che non spezzano la liquidità del flusso di pensiero (e di coscienza) dello spettatore lo costringono a notare quasi coercitivamente i dettagli della messa in scena, le capacità degli attori, la precisione della ricostruzione storico-antropologica. Nel casino del vetturino, avamposto desolato ma necessario per sfuggire alla perenne diabolica tempesta imperante, Ohlsdorfer e sua figlia si sentono quasi obbligati a rimanere schiacciati nella loro condizione. Ecco spiegata la frustrazione dell’uomo, che fa del cavallo, forse l’unico essere vivente in una condizione peggiore della sua, il classico capro espiatorio.

Il cavallo di Torino (2011): scena

Che ne sa Nietzsche della povertà di quell’uomo che sfoga sulla sua bestia nerbate di frustrazione per una condizione inumana che il diniego del quadrupede renderebbe ancor più penosa? Le percosse ad un cavallo non sono, sembra teorizzare Tarr, semplici maltrattamenti da stigmatizzare. Le percorse ad un cavallo, per chi vive di acqua di pozzo, legna da ardere, palinka a buon mercato e patate stufate, sono una bestemmia solenne verso un mondo fattosi ingiusto, frutto di uomini avidi e subdoli, come dice Bernhard, nel suo profluvio di bile contro l’umanità, prima di portarsi via, barcollando, un litro di felicità. A peggiorare la condizione di Ohlsdorfer si mette poi quel fottuto braccio anchilosato, che gli getta altra pietà addosso, sventurato com’è a non potersi liberare autonomamente dei quattro stracci che tiene addosso o a doversi rivestire solo chiedendo ausilio alla figliola, balia, governante, cuoca ed infermiera.

“Il cavallo di Torino” è una metafora della caducità umana, descritta con l’usuale fulgore apocalittico di Tarr. Una parabola che da metafisica si fa sempre più concreta. L’inarrestabile, lento spegnersi è preannunciato dall’atteggiamento del cavallo stesso, dal pozzo che si prosciuga, dal sole che si oscura, della brace che si spegne. È la fine. La fine di tutto. Anche, purtroppo, a quanto si dice, della carriera di Bèla Tarr. Nella generale mestizia totale, forse la cosa più triste.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta