Regia di Claire Denis vedi scheda film

C’è una corrente sotterranea che lega questo film, queste “cose di bianchi”, a quell’immenso affresco che De Oliveira nel ’90 dipinse in No, o la folle gloria del comando, ed è lo sguardo sugli orrori con cui la coscienza accetta di convivere, dopo che la follia della mente li ha prodotti.

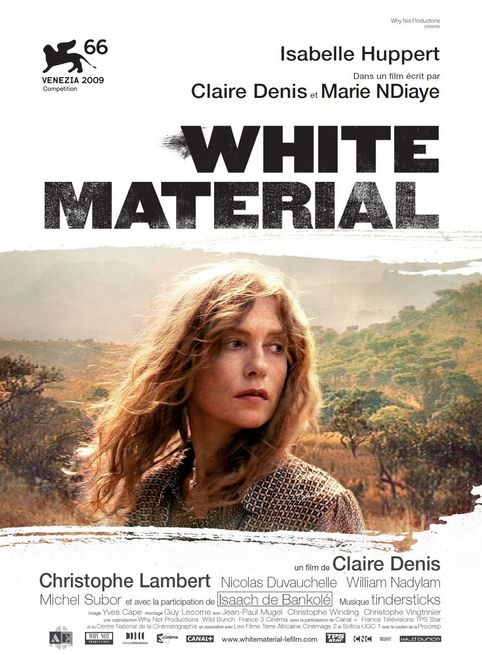

White Material (2008): locandina

Lì c’è la sequenza della guerra coloniale del Portogallo in Angola, qui siamo in Camerun, ma potrebbe essere un angolo qualsiasi dell’Africa decolonizzata, percorsa ancora, vent’anni dopo, da venti di guerra.

“Dedico questo film ai miei nipoti” poneva De Oliveira come didascalia iniziale.

Quei nipoti sono rimasti orfani di padri e nonni, nei vent’anni successivi, Claire Denis porta sulla scena il senso doloroso della perdita irreversibile.

Perdita della ragione, in Manuel, il figlio abulico, nato lì ma non integrato,troppo biondo, troppo tatuato e troppo azzurri i suoi occhi per vivere in Africa; perdita di un patrimonio familiare, il caffè, un’intera piantagione che va in malora per mancanza di mano d’opera che fugge inseguita dalla guerra; perdita di legami, parentali, amicali, o solo di semplice solidarietà umana. Mentre la terra brucia si scappa per salvarsi e, se si deve, si uccide, l’istinto di sopravvivenza non conosce leggi morali.

Ma c’è sempre un’Elettra che non si piega, un’Antigone che ubbidisce alle leggi non scritte.

Stavolta è Maria Vial, proprietaria di una piantagione di caffè, un figlio che ama teneramente e che non sa cosa fare di sé, un ex marito irresoluto, un suocero malato.

Maria è Isabelle Huppert che, da sola, crea attorno a sé un vortice, un risucchio che polarizza l’intero film.

Sembra non esserci altro che lei in scena, così minuta, asciutta, con quei pantalonacci country che, con stravagante inversione, diventano ad un certo punto un roseo abitino di percalle da educanda.

Maria non cede, la sua è la logica del padrone, ma, paradossalmente, non avvertiamo in lei l’ottusa rapacità del colonizzatore. In fondo, anche le eroine tragiche erano figlie di re.

La sua rivolta è quella di chi non accetta che la morte e la violenza prevalgano. Non possiamo essere con lei, ma non riusciamo neanche ad essere contro di lei.

Caparbiamente Maria si aggrappa ad un mondo che sta svanendo, ad un lavoro che va in fumo perché i lavoratori scappano per non essere fatti a pezzi, e ad affetti ormai inconsistenti.

Maria è la sintesi di tutte le contraddizioni ed è in questo la straordinaria vivezza del suo personaggio.

Denis non risparmia nulla allo sguardo, pur procedendo sempre per sottrazione.

Quell’Africa l’ha vista e lì si è formata, nell’Africa occidentale francese, negli anni che contano, poi l’ha portata dentro di sé per il resto della vita, a Parigi e dovunque il problema della marginalità e dell’invisibilità delle masse clandestine si riproponga.

L’alienazione è la cifra costante del suo cinema, essere altro da sé, in paesi lontani o a casa propria, ed è quella che Denis sente anche come sua condizione e condivide con un’intera popolazione.

Scritto con Marie Ndiaye, White Material filma un paesaggio essiccato, un mondo vicino all’esplosione.

La narrazione scompare, riassorbita dalla visione attonita che volutamente sovrappone i piani, fra ricordi e anticipazioni, fuga nella memoria e tragica incombenza del presente.

Stralci narrativi si arrestano in brusche frenate, l’accendino d’oro che i due piccoli neri trovano (cose di bianchi!) ferma la macchina, oltre è inutile andare in una diegesi così annunciata, l’oggetto diventa simbolo, e il simbolo raccoglie in sé ogni significato.

Telecamera in continuo movimento, e spesso a mano, insegue gli spostamenti veloci da gazzella di Maria, una corsa senza fine contro la storia.

Fino al colpo finale, in campo nero, il suo viso in un ritratto alla Rembrandt, e quel gesto che suscita infinito orrore e pietà insieme.

Sulla qualità sonora dei Tindersticks che firmano il soundtrack J. Hoberman ha usato la parola "lisergico" per definirne l’effetto.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta