Regia di Bruno Dumont vedi scheda film

“Ciò che maggiormente m’interessa non è né la natura morta né il paesaggio, bensì la figura, perché essa sola mi permette di esprimere nel modo migliore il sentimento per così dire religioso che ho della vita, quel carattere di austera gravità che si conserva in ogni essere umano." (Bruno Dumont)

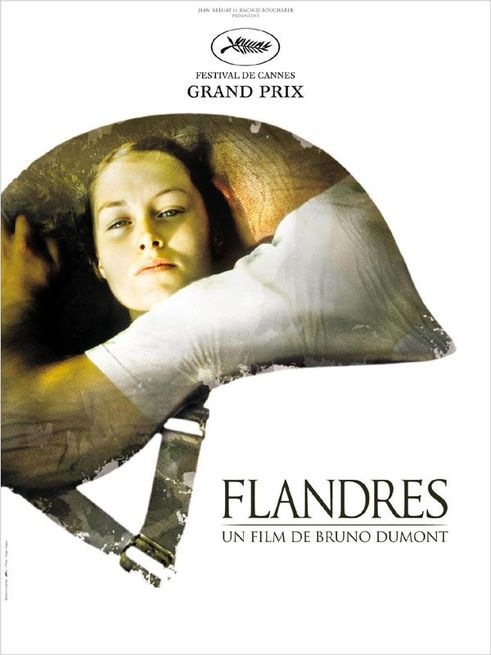

Flandres (2006): locandina

“Abbi l’occhio del pittore, il pittore crea guardando”

Parole di Bresson che Dumont fa proprie.

Flandres si apre con una macchina fissa sulle baracche della fattoria di André Demester (Samuel Boidin): muggiti dalla stalla, rumore di attrezzi agricoli spostati da qualcuno, un gallo canta, galline chiocciano. Più tardi arriverà anche un bel maialino a grugnire.

Gli indizi e il colore del cielo ci dicono che è l’alba, la composizione dei volumi ci rimanda al celebre incipit di Satàntàngo, ma qui c’è colore e l’ eroe diegetico entra ben presto in campo, è Andrè, una faccia dumontiana, tratti contadini, fronte bassa e accigliata, si direbbe ottusa se non fosse per certi balenìi enigmatici degli occhi, fisico robusto e tagliato di grosso, camminata pesante di chi è abituaato a calpestare i campi più che il selciato delle città.

Perché cammina fra i campi? Perché si ferma, si appoggia alla cancellata, guarda la distesa piatta, coltivata e non, osserva sullo sfondo lo sky line della città quasi invisibile e il campanile che tocca il cielo, carico di nuvole basse e pesanti? Pensa a qualcosa? Ha intenzione di fare qualcosa?

Semplicemente vive, è un corpo in movimento nello spazio, inevitabilmente compie gesti, ora sta per dedicarsi qualche minuto ad una semplice trappola per uccelli da sistemare.

La macchina inquadra con cura pittorica le mani, solo quelle, che legano il filo.

André è concentrato, bestemmia sottovoce, quindi conclude l’operazione e si allontana.

Torna alla fattoria, passa un amico (riconosciamo il futuro protagonista di Hors Satan), poche parole e capiamo che Andrè sta per partire per non sa quale guerra, ha fatto domanda di arruolamento e ora aspetta che passino a prenderlo.

Barbe (Adélaide Leroux) viso pulito di purezza botticelliana,come sempre in Dumont, entra in scena.

Una passeggiata con André e quindi fra i cespugli a scopare, velocemente e senza amore, o, forse, con quella specie di amore che fa unire un corpo a quello piuttosto che ad un altro.

Un interno fuligginoso di un pub, poche chiacchiere fra pochi amici intorno ai bicchieri, la guerra, la paura di morire, chissà, di uccidere qualche innocente, magari bambini, ma le guerre sono piene di bambini morti…

Un nuovo arrivo, è Mordac, francese, Barbe se lo scopa in macchina e gli altri vanno via con l’altra auto.

Andrè guarda dal finestrino. Cosa pensa di Barbe? Cosa pensa di quella guerra che neppure sa? Perché lascia la fattoria? Chi baderà agli animali?

Freddo, la terra gelata emana vapori, chiazze di neve, un falò, delle birre, i ragazzi sono seduti a terra e non parlano.

Poi Barbe piange un po’, non vorrebbe che Andrè partisse.

Dissolvenza in nero.

Ragazzi del paese in partenza cantano una Marsigliese sgangherata, salgono sul camion chiamati per nome dal rude sergente e inizia la seconda parte del film.

Afghanistan, Siria, Libano, Iraq, alture del Golan, potrebbe essere uno qualsiasi di questi posti (in realtà apprendiamo dai credits che il film è girato in Tunisia e il passaggio repentino dal deserto alle palme e agli acquitrini diventa meno surreale).

Tutta la seconda parte del film alterna Fiandre e scenari bellici in un montaggio frenetico di escalation nell’orrore, ma nulla che si configuri come racconto, sembra piuttosto un rampollare fetido di geysers verso la superficie.

Se entra in scena la guerra, qualunque essa sia e dovunque si svolga, il repertorio è consueto, la contabilità dell’orrore è monotona e Dumont ce lo fa constatare in diretta, straniando il gruppo armato fino ai denti da qualunque contesto storico e geografico.

Andrè guarda, ancora una volta è lo sguardo il centro di riferimento, il mondo è ciò che guardiamo, il regista mette in scena ciò che quello sguardo ha fissato nella mente, e come l’ha fissato.

Nello spazio misuriamo con gli occhi la distanza, e la distanza segna la differenza, fra cielo e terra, fra pace e guerra, fra giorno e notte.

E’ possibile, allora, che in un punto x della terra il colore sia giallo ocra, sporco di polvere e dilaniato dal sole, e si spari e si stupri, si taglino genitali e si scappi mentre l’amico a terra muore, mentre in un punto a distanza y tutto è verde, ombroso e refrigerante, e si abortisca, si finisca in clinica psichiatrica, le galline continuino a razzolare e il maiale a grugnire.

E’ possibile, infine, che ci si ritrovi sotto lo stesso cielo, che Andrè e Barbe si guardino con lo stesso silenzio, ma lo sguardo è cambiato.

Immaginiamo ora di essere dei passanti casuali che filmano, per una durata sufficiente di tempo, uno spaccato di questo angolo di mondo, due fattorie delle Fiandre, con i suoi abitanti. Poi ci spostiamo in un angolo qualsiasi di deserto, in zona di guerra.

Cosa vedremmo? Cosa capiremmo?

Né più né meno quello che filma Dumont, filmeremmo la vita reale, che è forme, colori, suoni, movimento. Non racconto, non didascalie, il sonoro al minimo, solo quel che serve a capire tracce di storie passate e spostamenti sull’asse del presente.

Occupiamoci ora del tocco di Dumont, di quello che per lui è la mise en scéne che trasforma la realtà in oggetto mentale e quindi film.

Dice il regista:

“Il soggetto ha un’importanza relativa. Quello che m’importa è la cinematografia, cioè scrivere con immagini e suoni una storia. Trovo presso i pittori una meditazione sul mio lavoro. I discorsi sulla massa, sul colore, Matisse dice “non è il soggetto che importa ma la disposizione delle cose, la loro proporzione”. Quando filmo un paesaggio finisce di essere un paesaggio, diviene il clima interiore del personaggio. Un film è un oggetto mentale. Io non filmo le Fiandre, filmo l’interiorità del personaggio, non faccio un documentario…”

Andiamo dunque a Matisse e leggiamo nelle Note di un pittore:

“Ciò che maggiormente m’interessa non è né la natura morta né il paesaggio, bensì la figura, perché essa sola mi permette di esprimere nel modo migliore il sentimento per così dire religioso che ho della vita. Non mi curo di dettagliare tutti i tratti di un volto, né cerco di renderli a uno a uno nella loro esattezza anatomica. Se ho un modello le cui sembianze non suggeriscano dapprima che l’idea di un’esistenza meramente animale, non manco mai di scoprirgli qualche tratto essenziale, di individuare le linee del suo volto che meglio traducano quel carattere di austera gravità che si conserva in ogni essere umano”.

Quel carattere di austera gravità che si conserva in ogni essere umano è quel che leggiamo negli sguardi di Andrè che assiste, e partecipa, agli orrori di una guerra che finisce perfino di essere guerra, è questo che dice Dumont, privandola di tutti i riferimenti storico-politici.

E’ solo scatenamento incontrollato di pulsioni di morte, nulla che la giustifichi pretestuosamente, offesa, difesa, vincitori, vinti.

E’ quel che leggiamo nei silenzi di Barbe, nella sua disperata impotenza di donna, una “troia”, dicono di lei in paese, e forse era solo bisogno di amore.

Una pazza, e dunque bisogna rinchiuderla e curarla, “prima sua madre, ora tocca a lei” (unica frase, poco più di un epitaffio, pronunciata dal padre).

E’ quel suo appoggiarsi leggero al petto di Andrè, ora che è tornato ed è di nuovo lì, sulla porta della stalla, chiuso nel suo silenzio, con tante cose da dimenticare.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta