Regia di Claire Denis vedi scheda film

“Più ti avvicini all'orizzonte, più lontano si sposta. Vedi la linea, ma non esiste”

1988, Claire Denis esordisce alla regia, ha 42 anni, Makavejev, Costa-Gavras, Wim Wenders e Jim Jarmusch sono stati i suoi grandi maestri.

Chocolat nasce già capolavoro e poi verranno gli altri.

Il Camerun è lo spazio del suo subconscio, la materia prima della sua autobiografia, che non è un nostalgico memoriale ma cinema in cui il passato sono i colori e gli umori, tutte le cose che nell’infanzia sembra di non capire e che invece saranno il tessuto connettivo della vita.

Chocolat (1988): Giulia Boschi

La protagonista è France (Cécile Ducasse), la figlia di nove/dieci anni di Aimée (Giulia Boschi) e Marc Dalens (François Cluzet), governatore nel nord del Camerun.

Fine degli anni '50, Denis (nata a Parigi nel 1946) trascorse parte della sua giovinezza in quel paese, figlia di un funzionario di stanza in nazioni africane che erano allora sotto il dominio francese. Nel 1960 il Camerun ottenne l’indipendenza.

L’eredità del colonialismo sarà un argomento centrale anche in Beau Travail (1999) e White Material (2009), ma già nel primo film il desiderio di capire, scrivere narrazioni che mettessero a fuoco le relazioni che si sviluppavano tra i governanti stranieri e i sudditi indigeni è impellente, come il bisogno di connettere il proprio immaginario ad una realtà storica vissuta da bambina e ora proiettata a distanza, delineata nei suoi confini, tanto meglio interpretabile nelle sue ossessioni e/o perversioni, prima che il tempo magico, circolare dell’infanzia confluisca nel tempo lineare della Storia .

In apertura, per alcuni minuti, è l'oceano, l’andirivieni dell’acqua sulla battigia bagna i corpi di due neri distesi sulla sabbia, padre e figlio bambino, il marrone dell’acqua impregnata di sabbia è cioccolato liquido che la fotografia di Agnés Godard carica di morbida sensualità.

Un lento movimento di camera laterale inquadra una giovane donna bianca seduta sulla duna, assorta nella musica del suo walkman.

E’France (Mireille Perrier), vent’anni dopo. Ha il diario del padre, schizzi e appunti, è in cerca della casa dell’infanzia, fa un pezzo di strada con la macchina dei due neri e ricorda.

Il flashback in Denis scatta sempre improvviso, France torna a quegli anni, ma solo in un punto, il resto del nastro forse è avariato. La memoria è selettiva e quei frammenti sono gocce d’ambra che imprigionano tutta la vita.

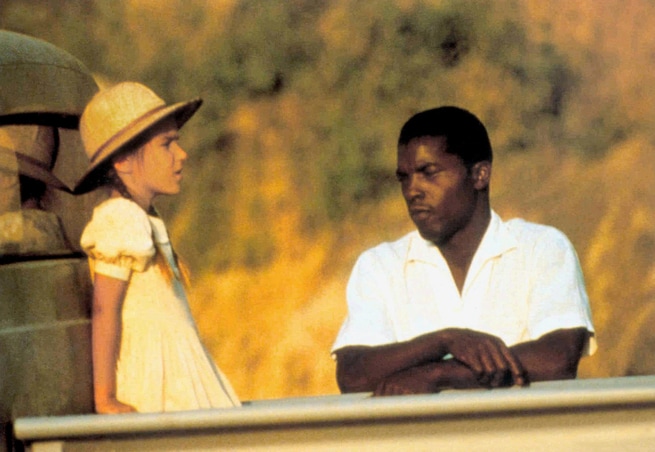

Quei volti, quei nomi, i giochi con Protèe (Isaach De Bankolé) il servo indigeno, bello, fedele, cresciuto nelle missioni che gli hanno insegnato l’obbedienza al padrone bianco. E poi i giorni, tutti uguali in superficie, carichi di presagi sul fondo.

Chocolat (1988): Isaach De Bankolé

Un mondo sta finendo, lo sfruttamento coloniale lascerà solo macerie, ma una bambina non può saperlo.

Cosa ricorda France di quei giorni trascorsi senza che nulla uscisse dall’ordinaria routine? Cosa ci mostra Claire Denis con le sue ellissi, le soggettive di France, muta, occhi attenti, in primo piano? E’ suo lo sguardo di bambina sulle cose, l’immaginazione di donna su quel passato costruisce il ricordo.

Chocolat (1988): Giulia Boschi

La madre, bellissima, i suoi momenti di sicura infelicità e gli altri di sicuro controllo di sé; il padre, spesso assente, un uomo di regime, una figura solida, rassicurante.

Il punto a cui France torna è quando il padre andò via per qualche giorno in missione per il Governo.

France ricorda l’arrivo di quel bianco per cui la madre mise un abito di gala e ballò tutta la sera. O l’equipaggio di un aereo atterrato per emergenza in un campo vicino, quando quel tale, Luc, mostrò a Protèe tutta la sua arroganza razzista fino a farlo esplodere. E la mano della madre che accarezza leggera la gamba di Protée dopo lo scontro, e lo scatto dell’uomo, la reazione disperata di fronte alla donna che non potrà mai avere. E gli sguardi, la macchina che sfiora appena, solo un attimo, il suo oggetto, scene di una sensualità profonda che implode su sé stessa moltiplicandosi.

Chocolat (1988): Giulia Boschi

Soggettive irreali, France vede ma spesso non è presente, avverte con l’intuizione dei bambini, più tardi la donna darà il nome alle cose,

La rielaborazione mnestica ha percorsi imperscrutabili in cui si raggruma tutta la vita di un uomo, è così che nascono le storie.

Nel finale si torna al presente, alla normalizzazione. Il nero trovato col figlio in spiaggia è solo un afroamericano tornato in Africa da estraneo, nessuna suggestione letteraria, l’Africa è cambiata, gli indigeno lavorano nei pozzi di petrolio, ridono con i compagni e bevono birra nelle pause.

Chocolat (1988): Isaach De Bankolé

L’alone di mistero si è dissolto, la superba bellezza della natura è ancora lì, ma troppe guerre, troppo sangue, troppe malattie portate dall’uomo bianco.

Violentata dal lungo passato coloniale, l’Africa raccoglie frutti avvelenati, l’età dell’innocenza è breve e i pellegrinaggi nel proprio passato non aiutano, si rischia di non trovarla più quella casa.

“Più ti avvicini all'orizzonte, più lontano si sposta. Vedi la linea, ma non esiste” ha detto il padre a France.

Basta una frase e la metafora si svela.

Chocolat (1988): François Cluzet

www.paoladigiuseppe.it

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta