Regia di Keisuke Kinoshita vedi scheda film

Dal romanzo di Fukazawa, Kinoshita adatta il suo capolavoro cinematografico in un'opera che contrassegna il punto di arrivo del suo sperimentalismo formale, innestando l'impianto del teatro kabuki all'interno di un apparentemente codificato haha mono di caleidoscopiche suggestioni cromatiche.

E' giunta per l'anziana Orin, ormai alla soglia dei settanta anni, l'ora di congedarsi dalla numerosa famiglia ed intraprendere il cammino che la porterà, sulle spalle dell'amato figlio Tatsuhei, a finire i suoi giorni sulla cima del monte Narayama. Mentre l'egoista nipote Kesakichi preme perchè la vecchia abbandoni al più presto la casa per far posto alla fidanzata incinta del suo primogenito, Tamayan, la seconda moglie di Tatsuhei, pregherà e piangerà per lei.

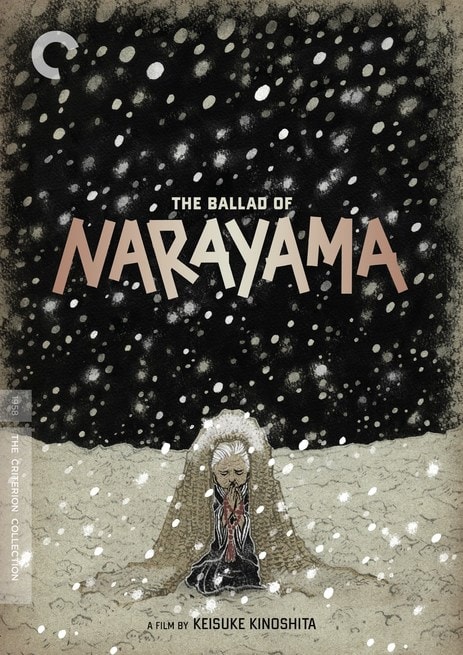

La leggenda di Narayama (1958): locandina

Dal romanzo che diede successo e fama a Fukazawa Shichiro, Kinoshita adatta il suo capolavoro cinematografico in un'opera che contrassegna il punto di arrivo del suo sperimentalismo formale e rappresenta uno degli esempi più significativi del cinema giapponese degli anni 50. Strano a dirsi, visto che l'universalità del suo messaggio sociale e la forza dirompente di un discorso politico volto alla riaffermazione di valori tradizionali fortemente minacciati dalla disgregazione in atto nel secondo dopoguerra, seguono la riscoperta espressiva dell'impianto del teatro kabuki e del più classico dualismo dovere-sentimento all'interno di un apparentemente codificato haha mono, in cui la figura per eccellenza è rappresentata da una madre, nonna e nuora ormai alla fine del suo tormentato percorso esistenziale. La contaminazione meta-teatrale nel film di Kinoshita si realizza da un lato attraverso il recupero di una messa in scena che apre letteralmente il sipario sui fondali posticci di un palco che limita il microcosmo antinaturalistico in cui si muovono i suoi personaggi e dall'altro attraverso una rappresentazione narrativa degli elementi tematici (il contrasto tra giri e ninjo di cui s'è detto, l'immutabilità del destino degli ultimi, l'impassibilità di una natura matrigna, la poetica del sacrificio sociale) che utilizza tutti i codici propri della settima arte, magari sostituendo la figura del gidayu con il voice over di un moderno katsuben (con tanto di contrappunti poetici a sottolineare le varie fasi dell'itinerario morale), ma soprattutto nei misurati movimenti di macchina che utilizzano panoramiche e carrellate laterali nel dipanarsi di una struttura orizzontale che ha lo scopo di porre i personaggi sullo stesso piano, come si addice all'economia di una vicenda in cui sono le dinamiche della storia a sovrastare, con la loro incombente ineluttabilità, l'inutile affannarsi della volontà umana (il vecchio Matayan che tenta inutilmente di sfuggire alla violenza del figlio ed alla sua triste sorte).

Persino l'ardito sperimentalismo cromatico (che troveremo con ben altra virulenza e astrazione nel cinema di Suzuki Seijun) è qui utilizzato con una duplice valenza espressiva, nell'esaltare da un lato lo stato emotivo dei personaggi (intercettati, tra un cambio di scena e l'altro, nella cesura di un montaggio che sembra isolarli dal contesto generale della storia) e dall'altro imponendo una rigida codifica simbolica alle varie fasi del racconto: Il giallo rappresenta l'effimera solarità dei tempi migliori e la fertile abbondaza di messi solstiziali destinate ad esaurirsi nell'inesorabile passare del tempo e nel lesto volgere delle stagioni; il blu ed il viola evocano la malinconia di una vita ormai al crepuscolo, dove si riannodano gli esili fili di generazioni contigue destinati a spezzarsi nell'ineluttabile rituale di un dolorosa ma inevitabile separazione; il rosso richiama l'infausto presagio di un sacrificio incombente, il sanguinoso tributo all'implacabile e vorace divinità della montagna; infine il verde è associato alla saggezza ed al dovere sociale in un triste rituale di commiato, dove ieratici rappresentanti di un solenne tribunale di saggi declamano le rigide prescrizioni di una dignitosa estinzione civile, il lungo e faticoso cammino di una confessione animista che sancisce, per una figlia della natura ormai giunta alla fine del suo tempo, il doveroso ricongiungimento con l'origine di tutte le cose create: l'anziana Orin non puo' proferire parola; si incamminerà all'alba in modo da sottrarsi alla vista di tutti; non potrà tornare indietro; dovrà attraversare sulle spalle del figlio l'intero percorso che la porti in cima al settimo monte ed al cospetto dell'ineffabile divinità silvana del re di Obasute. Più sottili invece alcuni accorgimenti nel graduare le tonalità, come durante l'ultima cena di un'anziana sdentata su cui si addensano le fredde cromie di un presagio di morte.

Molto suggestivo anche l'uso di un ossessivo commento musicale ricavate dai pizzichi e dalle percussioni dello shamisen, che accompagna incessantemente lo svolgersi della progressione drammatica come nella più classica delle rappresentazioni teatrali. Finale macabro e terribile, che riproduce l'inferno sulla terra di una lugubre necropoli di corvi gracchianti e dello straziante commiato per una madre destinata alla sua prematura dipartita: nella sua cruda e terribile perentorietà, la crudele pratica della condanna tribale è mitigata, nelle intenzioni del suo autore, dai brevi accenni di una solidarietà umana che deroga dal rigido disciplinare della tradizione e dalla speranza di una sofferenza attenuata dal provvidenziale arrivo dei primi fiocchi di neve che cadono sull'ultimo inverno della vita.

Tanaka Kinuyo, già musa di Mizoguchi e seconda donna regista del cinema giapponese, è la straordinaria protagonista di un soggetto cinematografico che dovrà attendere il ben più realistico remake di Imamura del 1983 per primeggiare al Festival di Cannes dello stesso anno.

Nella dolce luce della falsa primavera, è là che lei scintilla, la mia dimora.

E' là che sono vissuti i miei sogni lungo gli anni.

Questa vita non è stata... che un'illusione?

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta