Regia di Shohei Imamura vedi scheda film

Un cinema, quello di Imamura, in cui vincenti sono solo le donne, anche quando subiscono le peggiori angherie, sfruttate, prostituite, ostaggio della yakuza che nel dopoguerra ne fece fonte di reddito.

Il profondo desiderio degli dei (1968): locandina

¨Io faccio parte dello shomin (gente comune). È la vita dello shomin che mi interessa, perché ha molta più vitalità della tradizione della cerimonia del the o dei samurai. Essere un samurai significa essere idealista, coraggioso, conoscere la vergogna, tutte cose che vengono insegnate a scuola. Lo shomin, invece, è realistico e vigoroso. Oggi in Giappone esistono entrambi questi aspetti culturali e si influenzano l´un l´altro¨.

Imamura Shoei

E’ necessario partire da queste parole per seguire Imamura, autore ineffabile e complesso. Bisogna inoltre conoscerne la filmografia, se non integrale quasi, per sbirciare nel suo mondo, farsene un’idea che non pretenda di essere esaustiva, solo che riesca a coglierne flash illuminanti.

Come tutti i grandi artisti, nella sua opera ci sono visioni, immagini del mondo, fughe in un oltre-mondo nascosto nelle profondità marine o dietro orizzonti infiniti, nuvole minacciose e soli accecanti.

C’è, in definitiva, il genio sconfinato che a tratti si manifesta al resto del mondo in apparizioni fugaci e poi lo lascia inerte sulla sua strada a chiedersi cosa è stato.

Eppure è il mondo semplice dello shomin quello che Imamura mette al centro, e in questo non sembrerebbe distanziarsi dai suoi grandi precursori, Kurosawa, Mizoguchi, Ozu.

Di Ozu fu anche aiuto regista, nella grande scuola giapponese in cui dagli anni Venti agli anni Sessanta era nato il cinema e Imamura (classe 1926) ne fece parte attiva a partire dalla fine degli anni quaranta.

Ma un’altra generazione, un processo di formazione altro, in un Giappone ferito dalla guerra, dilaniato dalle bombe, in corsa verso una ricerca di identità disposta a svendere la propria senza troppi problemi.

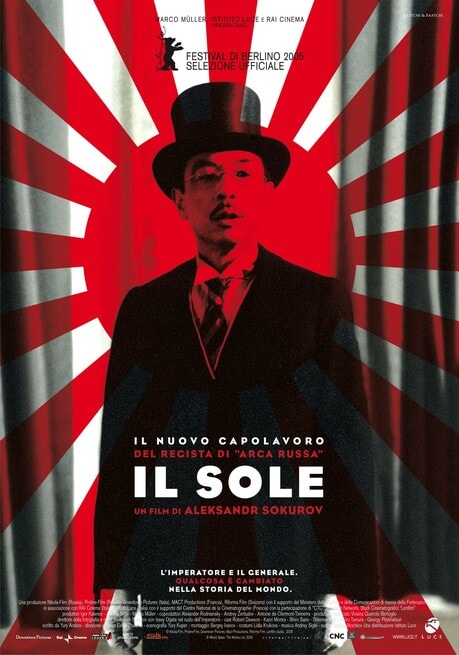

Il sole (2005): locandina

Era il mattino del 15 agosto 1945 quando Hirohito si presentò al Generale MacArthur:

“Io vengo davanti a Lei, Generale MacArthur, per offrire me stesso al giudizio delle Potenze che Lei rappresenta, come colui che porta l’esclusiva responsabilità per ogni decisione politica e militare adottata e per ogni azione compiuta dal mio popolo nella condotta della guerra”.

Sulla corazzata Missouri nella rada di Tokyo la resa senza condizioni del Giappone agli Alleati fu firmata il 2 settembre.

Hirohito aveva inaugurato nel 1926 l’era Showa, o della pace illuminata.?

Il 6 agosto del ’45, alla “luce di mille soli”, nulla rimase “…della scolara di Hiroshima”.

1926,nasceva Imamura.

L’ evoluzione estetica del suo cinema è il segno più tangibile del cambiamento socio-culturale intrapreso dal Giappone nel dopoguerra.

Decenni dopo sarà Kitano a guardare l’orrore, ma con lo sberleffo, dissacrando riti e miti nati come corpi malati dalla “pioggia nera” che l’Occidente aveva rovesciato sul Giappone a guerra finita.

Il film

Il profondo desiderio degli Dei del 1958, recuperato da Enrico Ghezzi anni fa in originale e con i sottotitoli e mandato in onda dalla Rai in "fuori orario", torna a noi quest’anno a Venezia, inserito fra i Classici.

Lo sviluppo narrativo della storia si coglie a ritroso, partendo da quel pre-finale che vede lo scatenarsi di pulsioni ancestrali e violenza a cui il mito greco ci ha abituato ampiamente, in uno scenario dominato da mare, cielo, e sole dardeggiante, e approdando al finale che fa ruotare di 360 gradi la scena, in un salto di civiltà a base di aereo che atterra sulla pista dove prima si coltivava il riso, turisti che sciamano, Coca Cola che rinfresca.

A questo punto lo spettatore riavvolge in lungo nastro (due ore e mezzo) e rivede il film, cercando di capire.

Impresa ardua.

Kamigami no Fukaki Yokubo (letteralmente "Kuragejima, leggende di un´isola del sud", tradotto con il titolo "Il profondo desiderio degli dei") colloca in un’isola immaginaria, Kurage, a sud ovest del Giappone, un gruppo di abitanti che vivono in modo primitivo, incatenati a credenze sulle loro origini che li costringono ad un immobilismo totale.

Al centro c’è una famiglia "maledetta" i cui figli, Nekichi e Kametaro, sono considerati l'incarnazione degli Dei creatori di quella terra.

I due vivono scavando un'enorme buca per far rientrare nelle viscere della terra un grande blocco di pietra caduto dal cielo, ritenuto il simbolo dell'irritazione divina per il comportamento degli uomini.

L´incesto è praticato sistematicamente all’interno della famiglia, è un fatto pubblico e i suoi componenti, considerati fuorilegge, sono banditi. La sorte che attende due di loro, fratello e sorella, in fuga per rifondare un nuovo paradiso come nuove divinità eponime, sarà tremenda.

Piogge torrenziali finiranno per far crollare il macigno nella buca, e la giovane Toriko, figura emblematica, apparentemente minus habens, in realtà incarnazione di una fisicità priva di freni inibitori, puro istinto, fornirà la chiave di lettura finale.

Il progresso della civiltà moderna, rappresentata dalla raffineria di zucchero in costruzione che sconvolge il paesaggio naturale, altera definitivamente gli equilibri della comunità. L'ingegnere Kariya, inviato sul luogo con il compito di rilevare la posizione esatta di una sorgented'acqua, viene risucchiato dalla sensualità di Toriko e dalla rete di superstizioni di quel mondo.

La colonizzazione in nome dei rituali consumistici della civiltà moderna travolge quel mondo che, però, non sparisce, si altera.

L’ingegnere, liberatosi da Toriko, torna dopo anni con la famiglia e un gruppo di turisti che sbarcano dall’aereo che atterra sulla pista dove una volta c’era la risaia fonte di sostentamento, un cartellone della Coca Cola è ben visibile, e la trasformazione di Toriko in una grande roccia antropomorfa visibile dal treno che corre lungo la costa è allegoria di un disastro in cui nessuno si salva, incapaci tutti, per ragioni opposte, di avere una identità e un credo che non suoni come mistificazione.

Piacque alla nouvelle vague francese la poetica sconnessa di Imamura, il montaggio fatto di tagli rapidi, i movimenti di camera che prediligono riprese dall’alto o riprese ravvicinate sull´azione degli attori.

Come Ozu, Imamura non fa uso di sceneggiature lineari, la vita scorre in un intreccio di momenti che sembrano scollegati fra loro, ma in Imamura la forza espressiva è prevalente, gli spazi interni sono claustrofobici, negli esterni prevale un senso panico della natura che deforma l’energia vitale dell’essere umano, spesso lo rende una maschera grottesca, non di rado comica.

Il punto di vista del regista è equidistante, l’arcaico primitivo e il mondo civilizzato convivono e non si prestano a giudizi, entrambi hanno una vitalità inossidabile e tare profonde.

La ricerca dell´identità giapponese, costante di tutto il cinema di Imamura, qui arriva alle sue radici antropologiche. Gli abitanti dell’isola, residuo di una cultura sciamanica che non ha più diritto di esistenza, sono gli emarginati di turno, ma non per questo incarnano il mito del “buon selvaggio” da opporre alla civiltà. Sono esseri naturali, animati da istinti primordiali, al di fuori dei codici morali del mondo civilizzato.

La loro “naturalezza” li rende “innocenti”, ma non ottengono per questo crediti di cui neppure la natura li gratifica.

Nella lotta per la sopravvivenza, o comunque per il predominio, non c’è scampo se non riappropriandosi di una nozione di “popolo” che travalica la storia, mito eterno da Imamura molto ben descritto con queste parole:

"Credo di essere all´inseguimento di una sola cosa, identica attraverso tutti i miei differenti film. É in qualche modo qualcosa che ha a che fare con l´esistenza del popolo, con ciò che è popolare, che è profondamente radicato nel popolo. Vorrei però precisare la nozione di popolare. Non sto pensando affatto alla comunità dei colletti bianchi, degli impiegati, dei salariati. Penso a uno strato molto più basso del popolo, che è denominato dal celebre etnologo Kunio Yanaguida come il popolo eterno, e cioè le persone che sono «il popolo» in modo intemporale".”

Va notata la vicinanza all’ideologia pasoliniana e la distanza definitiva da una visione del mondo che, pure, aveva trovato nel mondo dei grandi cineasti giapponesi voci bellissime e colme di pietas.

Il cinema di Imamura è ormai lontano dai tre grandi Padri del cinema giapponese, ma anche dall’ “intellettuale” Oshima, vicino per età e formazione, ma non nella rappresentazione delle “parti basse” del corpo sociale e individuale.In particolare Imamura si distanzia dal mondo di Mizoguchi, il cantore della donna e della sua profonda umanità.

Dimentichiamo quelle stupende e tragiche eroine, le donne di Imamura (e in questo film si chiamano Toriko e Kame) non sono portatrici di fedeltà, lealtà e devozione, il loro compito è comunicare, e la sessualità è il mezzo.

Vitali e resistenti, sono molto diverse dagli uomini, esseri incapaci della loro forza, sottomessi a tabù e inclini alla violenza scatenata dalla repressione degli istinti naturali.

Le eroine di Imamura sono vincenti anche quando subiscono le peggiori angherie, sfruttate, prostituite, ostaggio della yakuza che nel dopoguerra ne fece fonte di reddito.

La piccola selvaggia Toriko non è Madame Butterfly, è una roccia intorno a cui si rompono i marosi, è stata buttata giù dalla rupe da cui gli uomini buttavano le donne incinte per controllare le nascite, è rimasta pietra intatta, granito, roccia bagnata dal mare.

“Le mie eroine sono fedeli alla vita. Guardatevi attorno. Le donne giapponesi sono forti... sopravvivono agli uomini. Le donne che si autosacrificano come le eroine di Ukigumo (Nuvole fluttuanti) di Naruse e di Saidaku Ichidai Onna (Vita di Oharu donna galante) di Mizoguchi non esistono" .

Così parlava Imamura.

www.paoladigiuseppe.it

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Grandiosa recensione...davvero grazie

L'ho recuperato con i sub

Hai fatto bene, Imamura è un grande fra i grandi giapponesi

Commenta