Regia di Gus Van Sant vedi scheda film

Capolavoro di sinestesia, contaminazioni sensoriali e visive, un crescendo tragico avvertito come paralisi della volontà.

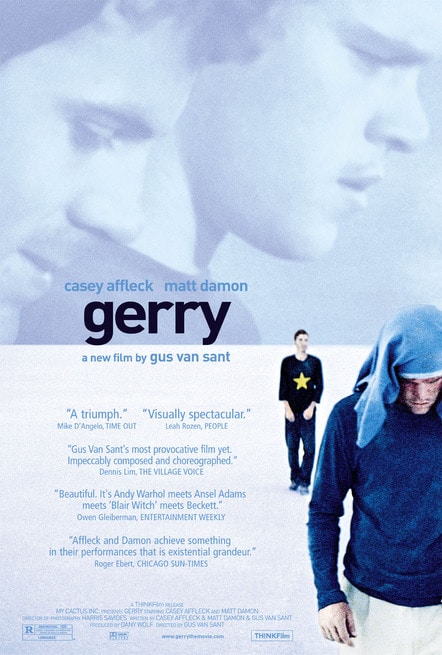

Gerry (2002): locandina originale

Gerry è un nome di comodo, come dire Mario Rossi, e infatti è lo stesso nei due personaggi che camminano, camminano, camminano, un cammino senza fine per andare dove non si sa.

"Tutte le strade portano alla cosa", dice Gerry (Matt Damon) al suo migliore amico Gerry (Casey Affleck), mentre si avviano per un'escursione nel deserto.

"Fanculo" risponde Affleck.

Ben detto, la prima frase insensata del film è già lì, si nega nella seconda parte, vaga e approssimativa, la prima parte, perentoria.

Un solo tasto di pianoforte accompagnato da un violino segue l’auto dei Gerry sulla strada deserta fino all’orizzonte.

E’ "Spiegel im Spiegel" che Arvo Pärt, scrisse prima dell’esilio nella casa in cui era cresciuto, in Estonia, con un piano dal registro medio danneggiato che suonava solo nei registri alti e bassi. Era il 1945 e il musicista sembra dire addio al suo mondo con la lentezza monotona di quel suono rarefatto.

Dopo qualche minuto la mdp ruota di 180° e si ferma davanti al parabrezza inquadrando i due, in seguito girerà spesso a 360° intorno al suo oggetto, muovendosi su una circonferenza in cui manca un punto di vista privilegiato.

Lasciata l’auto il cammino dei due Gerry inizia dai margini di un bosco e finirà a Zabriskie point passando per Mesquite Flat Sand Dunes e finendo a Badwater Basin.

La topografia dei luoghi (fotografata con magnifico mix di artificio e realismo dal compianto Harris Savides nella Death Valley, California) domina la scena parlando il suo linguaggio da terzo attore del film, come l’alberello solitario dove Beckett lascia in eterna attesaVladimir ed Estragon, o la strada di Tarr dove uomini ripresi di spalle camminano senza fine in controluce inseguiti dal vento e da turbinii di foglie.

Sono gli antecedenti celebri, En attendant Godot, (È un gioco, tutto è un gioco… ciò non può essere gestito in modo naturale… altrimenti tutto diventa un'imitazione, un'imitazione della realtà .... È un gioco per sopravvivere) e Satàntàngo, i suoi tempi dilatati in cui uomini, tempo, paesaggio, natura e artificio si svelano come “presenza, rappresentazione non solo sociale, ma anche ontologica e cosmica. Un film non racconta una storia. La sua funzione è un'altra. Deve connettersi con le persone, capire la vita quotidiana. E, quindi, capire la natura umana e perché siamo come siamo. Come possiamo commettere peccati, come ci tradiamo l'un l'altro e ciò che ci muove. Noi siamo interessati alla esistenza e alla presenza di attori e attrici, quindi la meta-comunicazione è importante, ancor più che la comunicazione verbale. Su questa base, non è difficile da mettere tutto nel tempo e nello spazio”(Bela Tarr)

Satantango (1994): scena

La schizofrenia dei due Gerry si ricompone nel finale, quando ne rimane uno solo e accadono le cose che si possono raccontare come storie reali.

Nel sogno si può girare a mani nude nel deserto, stare su un alto sperone di roccia a guardare l’orizzonte ma non sapere più come scendere, scherzare con l’amico come se si stesse al bar, chiedersi “ la strada è questa?” e non rispondersi.

La strada per “la cosa”.

Quale cosa non lo sapremo mai perché non c’è nessuna cosa, come non ci sono est e ovest, nord e sud, solo “il tempo al centro del linguaggio”(B.T.)

Lo spettatore viene avvolto in uno spazio filmico che è quanto di più reale si possa costruire, niente tagli di montaggio, solo allineamento di scene, lunghe sequenze in cui a primissimi piani (bellissima la ripresa ritmica dei profili alternatii della testa dei due che camminano sullo sfondo del cielo) seguono panoramiche su distanze vertiginose dove i due Gerry diventano puntini microscopici, ma è tutto irreale.

La durata dello sguardo sulle cose è quella dello sguardo reale, ma cosa può vedere lo sguardo oltre la corazza spessa dell’immagine riflessa nel suo occhio?

Van Sant ci porta oltre, scarnifica il visibile e fa affiorare l’invisibile.

I volti sono impenetrabili, trovano il corrispettivo autentico nella natura e smettono di essere il centro delle cose, la verità di una vita ontologicamente data scorre altrove da sé mentre le voragini dell’io sono quelle della Valle della Morte.

Un’immersione fantastica nell’ordine naturale del mondo alla scoperta di sé stessi? Forse, Van Sant non si muove a tesi, registra l’ordinaria quotidianità di una gita di due amici in un posto selvaggio che diventa una questione di vita o di morte, e tutto accade senza nessuna costruzione drammaturgica perché nella vita procede così, e non c’è nessun regista a decidere cosa deve accadere.

Ma il regista può imporre il suo occhio cinematografico e costringere lo spettatore dentro i personaggi, la loro crisi farla diventare la sua e il rispecchiamento può avvenire solo quando la finzione è aperta, così esibita da non sembrare tale.

Tra i due Gerry scorre un tempo irreale a far cose insensate e discorsi insensati, lo spettatore li segue come seguirebbe le strade di un sogno, con la ferrea certezza che siano vere.

Ben presto si accorge che le cose hanno un’identità loro che lui non padroneggia, da quella roccia altissima Gerry/Affleck può buttarsi giù senza rompersi il collo ed è inutile e peregrino chiedersi come sia salito se poi non riesce a scendere, sarebbe come chiedersi perché i due girano nel deserto in abiti da città e senza nient’altro addosso.

Ha senso, forse, chiederci perché giriamo nella vita così come siamo?

Capolavoro di sinestesia, contaminazioni sensoriali e visive, un crescendo tragico avvertito come paralisi della volontà.

Well? Shall we go?" - "Yes, let's go"…

They do not move, è l’ultima battuta di Waiting for Godot

www.paoladigiuseppe.it

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta