Regia di Baz Luhrmann vedi scheda film

Dopo averlo visto la prima volta ne rimasi profondamente perplesso. Sì, scettico in merito al suo valore. Ma, come accade per Luhrmann, è un grande film struggente che va metabolizzato dopo altre visioni. Elvis, ingrassato e distrutto, onestamente cantò malissimo UNCHAINED MELODY ma rise lo stesso ai suoi amici. Immane!

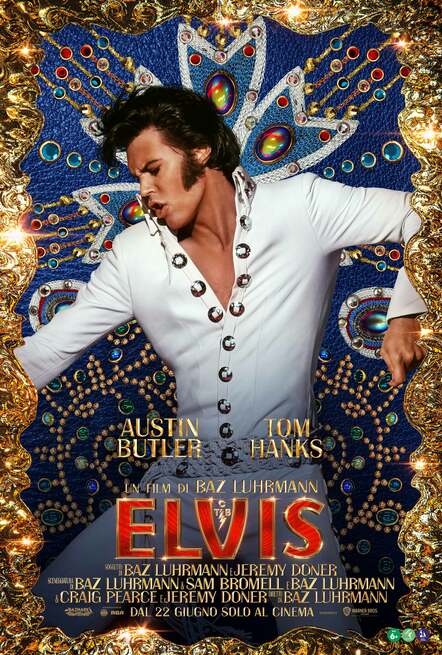

Elvis (2022): locandina

Elvis (2022): Austin Butler, Baz Luhrmann

Elvis (2022): Austin Butler, Kelvin Harrison Jr.

Elvis (2022): Tom Hanks

Elvis (2022): Baz Luhrmann

Elvis (2022): Austin Butler

Elvis (2022): Austin Butler

Elvis (2022): Tom Hanks, Baz Luhrmann

Ebbene oggi, in concomitanza e speciale occasione dell’imminente uscita in Blu-ray 4K con molti contenuti speciali e versione estesa prevista, disamineremo, speriamo acutamente (sì, usiamo il plurale maiestatico), l’ultima e mirabolante opus di Baz Luhrmann (Il grande Gatsby, Australia), ovvero Elvis.

Elvis, ça va sans dire, fantasmagorico, ridondante, eccessivo, romanzato, retoricamente agiografico inevitabilmente, biopic, l’ennesimo ma probabilmente il migliore, sul re del Rock ‘n Roll per antonomasia, alias Elvis Aaron Presley, detto The Pelvis. Immarcescibile icona immortale ed epocale, ultra-generazionale e a tutt’oggi il cantante che detiene il record assoluto, tutt’ora imbattuto, dell’uomo i cui dischi son i più venduti di tutti i tempi.

Film della considerevole e quasi spropositata, sebbene appassionante e ipnotica, durata di due ore e quaranta minuti circa, Elvis andava accorciato ma, per la versione giustappunto home video, assisteremo addirittura a un minutaggio esteso di 4h ore. In cui ci saranno mostrate molte scene tagliate in fase di montaggio, d’editing originale ripristinato con edizione allungata per la versione uscita nei cinema mondiali. Quella da noi ivi presa in questione, naturalmente, ed analizzata.

Da un soggetto originale a cura dello stesso Luhrmann & di Jeremy Doner, sceneggiato da quest’ultimo e sempre dal suo regista in collaborazione col duo Sam Bromell-Craig Pearce, ecco la trama di Elvis, qui riassuntavi assai brevemente a grandi linee per non sciuparvene la visione e rovinarvi le belle sorprese in cui v’imbatterete durante la sua variopinta, kitsch, balzana e pindarica, caleidoscopica narrazione in tipico stile luhrmanniano perennemente inconfondibile:

È il 20 gennaio del ‘97. Corrispondente, esattamente, all’ultimo giorno di vita non di Elvis Presley (Austin Butler), bensì del suo eterno manager, cioè il colonnello Parker (uno strepitoso Tom Hanks con un pesante trucco ad appesantirlo con l’aggiunta posticcia d’un lungo naso adunco e pinocchiesco), il quale, infatti, decedette il dì seguente...

Parker, esausto e stremato, sul letto di morte in ospedale, ritrattoci poco prima d’esalare il suo ultimo respiro, dopo aver scialacquato e sperperato, follemente dissipato gli ultimi anni della sua esistenza a spendere e spandere, a Las Vegas e dintorni, il patrimonio estremamente danaroso e cospicuo accumulato ingentemente dall’aver ricavato il 50% netto dei guadagni ricavati da Elvis e, come sopra dettovi, dell’essere stato, oltre che un sapido e furbesco intrallazzatore, un geniale imbonitore alla ricerca d’attrazioni e fenomeni da baraccone, potremmo dire, circensi internazionalmente e da intendersi nell’accezione più variegata, specialmente figuratamente positiva, del termine, fu innanzitutto, ribadiamolo marcatamente, il “creatore”, per meglio dire forse, scopritore del nostro sensazionale Elvis. Sì, fu lui a crearne e scoprirne il mito eccezionale che sarebbe diventato Elvis molto prima che lo divenisse totalmente. Lui che, da tempo immemorabile, subito dopo la morte del suo pupillo, fu accusato di esserne stato, allo stesso tempo e paradossalmente, il suo malvagio distruttore. Considerato infatti come fu, dai suoi detrattori, l’artefice e il responsabile principale sia del successo straordinario di Elvis che del suo prematuro decesso dovuto al vorticoso circolo vizioso, piuttosto agghiacciante, della sua sciagura rovinosa, causata, a sua volta, dall’abuso eccessivo di psicofarmaci e sostanze letali per il suo corpo e la sua labile mente, già peraltro affetta da una fortissima depressione allarmante e latente.

Cosicché, a tarda sera oramai inoltratasi nella notte più nera, nel buio d’una camera angusta e claustrofobica e in quello metaforicamente tetro della sua anima malinconica e incupitasi e nell’oscurità spettrale di tale lugubre stanza nosocomiale, illuminata soltanto a sprazzi dal colorato e vivace, antitetico tourbillon delle cangevoli luci fluorescenti emanate dai lampioni e dall’insegne al neon dei casinò della decadente città del vizio e del gioco d’azzardo par excellence, Parker sta aspettando di morire, ricordando il suo “bambino” diventato gigantesco, rammemorando il suo idolo, l’idolo di tutti e del mondo intero che non c’è più ma sempre vivrà nel cuore di chiunque, infinitamente.

Dunque, in flashback, dopo tale accennatovi incipit, sotto ogni punto di vista, mortifero e glaciale, ci son mostrati, in modo rutilante ed emozionalmente scoppiettante, i tantissimi ricordi avvenuti, l’excursus e la vertiginosa escalation reciprocamente e quasi simbioticamente, anzi, specularmente personali intercorsi, le entusiasmanti e strambe, non sempre felici però, vicende interpersonali e non, esposteci narrativamente, soprattutto visivamente, concernenti la “vera” storia di Parker e di Elvis, ovviamente. Due uomini i cui destini furono legati e intrecciati da un’amicizia profonda e indissolubile, checché ne abbiano detto le malelingue sospettose e cattive, due uomini così diversi, altresì simili e osmotici, malgrado il loro rapporto, amicale e professionale, non poche volte fu sul punto di franare rovinosamente per via d’inconciliabili e prevedibili differenze non solo caratteriali successe nell’arco e nel lasso di tempo riguardante l’inizio e la fine di Elvis stesso. Elvis, un uomo consacrato romanticamente, languidamente ed eternamente lassù nell’empireo dei musicali divi inamovibili e soprattutto immortali, ivi ancor divinizzato tramite un affascinante e fascinoso, perfino inquietante, processo di reminiscenza appartenente al colonnello Parker descrittoci finemente, finanche in modo roboante, da Luhrmann con stile magistrale e magniloquente, nonostante molte pacchianerie esagerate e alcune licenze poetiche sia patetiche che non necessarie ai fini della stessa trama e della veridicità dei fatti occorsi realmente.

Ciò che colpisce dell’Elvis di Luhrmann, a prescindere dai suoi molti ed evidenti difetti, dalle sue peccabilità discutibili e dalle numerose, spesso imperdonabili, sbavature e grossolanità perfino rimarchevoli, è la sua inconfutabile unicità, più o meno apprezzabile. A differenza, infatti, d’analoghi e musicali film biografici innestati e incentrati su miti, viventi e non, del panorama rocker storico, quali per esempio Bohemian Rhapsody o Rocketman ed affini, Elvis non è soltanto un film su Elvis. Bensì, come poc’anzi da noi suggerito e qui meglio specificato fortemente, è un film su Elvis ma anche sul colonnello Parker e viceversa nel saliscendi tumultuoso e potente d’un continuum andirivieni non solamente e cronologicamente spettacolare e incalzante. Quindi, mentre ci viene narrata la scoperta di Elvis e assistiamo alla sua progressiva, veloce trasformazione da esuberante, timido, vulnerabile, ingenuo ma al contempo coraggioso boy di strada e ragazzino camionista con una bella voce melodica che si esibiva, in modo carismatico, disinibito e già in abiti vistosi e sgargianti assai appariscenti, quasi clandestinamente, in balere e locali scalcagnati e fatiscenti, memore dell’essere cresciuto fra i neri amanti del gospel e del Rhythm and blues più sperimentali, nel crescendo rossiniano in cui visualizziamo e viviamo la sua amorevole, conflittuale, quasi edipica relazione affettuosa con la madre Gladys (Helen Thomson), per cui, addolorato, ne piangerà dirottamente la morte in maniera disperata, arrivando alla conoscenza, al matrimonio e alla separazione da sua moglie Priscilla (Olivia DeJonge), nell’esplodere sovente ingestibile ma elettrizzante dei suoi alti e bassi non solo inerenti la sua carriera, bensì riguardanti la sua sfera emotiva e intima, seguiamo in modo avvincente e contemporaneamente l’altrettanto sussultante e curiosa vita di Parker che se ne mescola e ne interagisce in modo preponderante e importante.

Magnetico, a dispetto, come detto, delle sue banalità e di molti cinematografici frangenti non propriamente indispensabili, superflui e perfino, così come quasi sempre accade in questi casi, pomposi e retoricamente “santificanti” la figura di Elvis oltremodo, Elvis è un film veramente molto bello con un Tom Hanks da Oscar e, parimenti, un Butler che, nonostante a prima vista sia scarsamente somigliante al vero Elvis, sa incarnarsene fulgidamente nell’animo, profondendovi sentita passione e partecipazione, immedesimandosene a fondo con una superba performance recitativa che la sua luce attoriale gli dona e lo rivivifica grandiosamente, permeandolo d’uno splendore tutto nuovo che c’era ignoto. Al che, il fantasma di Elvis Presley diventa magicamente un Austin Butler in forma smagliante, entratogli ed entratoci vividamente nel cuore che, alla fine, sa enormemente commuoverci e farci gridare quasi al capolavoro. Elvis è un grande film. Baz Luhrmann è un grande regista magnificamente lunatico e meraviglioso, Tom Hanks è un campione e sia lui che Austin Butler meritano di vincere ai prossimi Academy Awards.

Elvis (2022): Austin Butler

Elvis (2022): Austin Butler, Olivia DeJonge

Elvis (2022): Austin Butler, Helen Thomson

Elvis (2022): locandina

di Stefano Falotico

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta