Regia di Sam Mendes vedi scheda film

La bellezza americana. Essendo il popolo più orgoglioso del mondo (ma che quando piglia mazzate le piglia belle sonore), sembra che si associ l’idea di Bellezza al concetto di America: è come se i due termini siano subalterni, quasi inseparabili l’uno dall’altro. Roba da edonismo reaganiano, e non è più tempo di ricerca del piacere – Epicuro non si arrabbi. Il piacere è sì ricercabile, ma non ottenibile. E il motivo è semplice: l’uomo è troppo concentrato su se stesso e sulle sue paranoie per pensarvi. Non è egoismo, perché l’edonismo ti implica anche una dose di egoismo: è semplicemente noia. Non manca la volontà, manca la voglia. Ritratto (e trattato) antropologico sulle frustrazioni dell’uomo post-novecentesco proiettato disperatamente verso un millennio che appare come un’incognita, l’esordio di Sam Mendes è forse il più lucido affresco della borghesia americana dell’ultimo decennio del secolo. Una soap opera nerissima (il linguaggio del film si palesa attraverso quel che la soap opera non denuda ma enuncia, ossia il tradimento, il sesso, l’ambizione, la disperazione) messa sotto acido e innestata di quantità non indifferenti di vetriolo.

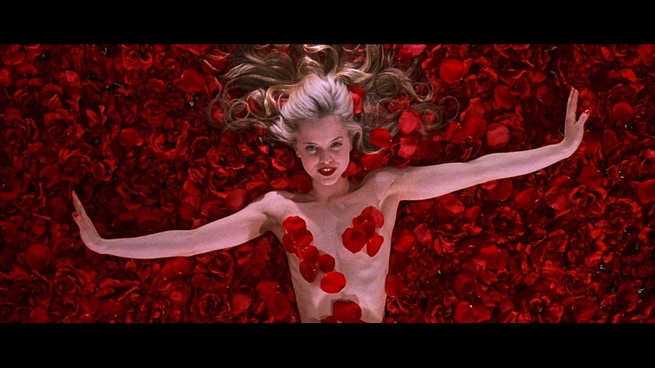

American Beauty (1999): Mena Suvari

Ponendo al centro della scena un microcosmo allucinato e perverso nelle sue due facce (da una parte c’è l’inettitudine intellettuale di Lester, dall’altra l’isterismo ambizioso di Caroline), c’è la rappresentazione di un modello che già in quel determinato momento storico poteva apparire, se non usurato, superato, all’interno di un universo in cui l’elemento umano è soffocato dalle esigenze del gruppo, una società che pretende, appiattisce, logora. Nell’epoca del Grande Fratello post-orwelliano, il più normale in questo girone dantesco di lussuriosi e corruttori è chi prende tutto per quel che è, ossia una rappresentazione: filmando le scelleratezze degli inquilini della porta accanto, il figlio del militare tratta quella Realtà proprio come il prodotto di un film, o di un reality.

American Beauty (1999): Annette Bening

Tutti gli altri sono semplici attori di questa tragicommedia: non è un vizi-privati-pubbliche-virtù, ma circoli viziosi di auto-assuefazione e volgarità esalante, natura repressa e maschere al posto di volti (e di doppi volti). I petali di rosa sprigionati dal corpo perfetto (bello, appunto) di un “soggetto” che si spaccia per “oggetto”, prodotti impeccabili della rappresentazione di se all’esterno (attraverso il biglietto da visita di una casa americana d’alto bordo: il giardino), svolazzanti qua e là nel corso della storia, annunciano la lievità indisponente ed invadenti dei sussulti ritrovati, dalla perdita dell’innocenza all’ostinazione della falsità, e anche la morte della stessa bellezza, evanescente in mille elementi di se che si perdono nell’oscurità. È uno di quei film che proclamano l’avvio di una crisi, e non solo cinematografica.

American Beauty (1999): Wes Bentley

Testimoni della crisi sono Kevin Spacey e Annette Bening (senza dimenticare Chris Cooper, la rappresentazione umana del rifugio ossessivo da se stessi): il primo fa della pigrizia testarda e coatta la carta vincente nella delineazione di un personaggio sul pendio, in attesa dell’annunciata (dall’io-narrante, nel prologo) catastrofe esistenziale (che poi forse è anche una soluzione ai suoi mali); la seconda modula una recitazione in divenire decrescente, in un turbinio isterico e perverso di depressioni demoralizzanti, fino all’esaltazione della propria paura. Tutti personaggi ossessionati dalla perfezione, e da quel concetto ultimo ed etereo che è la bellezza. Declinata in americano, certo.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta