Regia di Ingmar Bergman vedi scheda film

Padre Tomas Ericsson (Gunnar Bjornstrand) è ossessionato dal timore di aver perso la fede. La perdita della moglie, avvenuta quattro anni prima, accresce il senso della sua crisi esistenziale e l’offerta d’amore della timida Marta (Ingrid Thulin) non basta affatto a lenirgli il dolore. Da lui si presentano i coniugi Persson (Max Von Sidow e Gunnel Lindblom) per una richiesta d’aiuto, ma padre Tomas è costretto a constatare che lui non può più aiutare nessuno, “perché sono un cattivo pastore”.

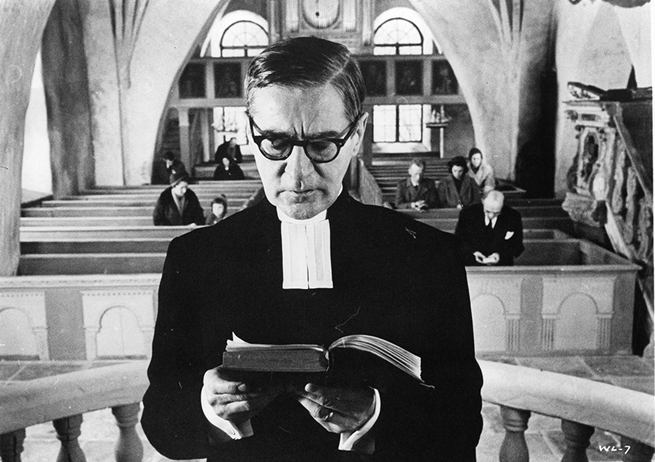

Luci d'inverno (1963): Gunnar Björnstrand

”Luci d’inverno” è il secondo film di una trilogia (insieme a “Come in uno specchio” che lo precede e “Il silenzio” che verrà dopo) che Ingmar Bergman dedicò specificatamente al tema religioso. Attraverso un bianco e nero di pungente secchezza stilistica (sempre ottima la fotografia del fidato Sven Nykvist) e dei dialoghi che seguono in una logica linearità emotiva i patemi spirituali rappresentati, il film (e la trilogia) delinea sia i contenuti speculativi che connotano la natura trascendente dell’oggetto religioso che la gravità dei toni che si accompagna alla rigidità della sua struttura morale. Il film si apre e si chiude con una funzione religiosa, nel mezzo sono tratteggiati, con una chiarezza espositiva che fa perno soprattutto sull’uso sapiente delle parole, i dilemmi del pastore protestante Tomas Ericsson che, in quanto uomo, sente ancora il peso della perdita della moglie (l’unica che riusciva “a riempire il mio vuoto”), e come religioso avverte nel “silenzio di Dio” il sintomo più evidente di quella sensazione di abbandono da cui si sente oppresso. Credo che questa scelta narrativa adottata da Bergman sia servita per creare un'evidente contrapposizione tra il momento in cui è resa ufficiale l’esistenza di un entità sacra e trascendente e quello in cui è continuamente problematizzata la sua concreta veridicità ; tra il momento in cui la volontà divina si fa specchio delle insopprimibili sofferenze terrene e quello in cui le sofferenze esistenziali di un uomo sono alimentate dai dubbi sulla consistenza della sua scelta di fede. “Sono venuti Jonas Persson e la moglie. Ho detto un sacco di sciocchezze e Dio non mi ha assistito. Eppure sentivo che ogni parola aveva un significato”, dice Tomas a Marta in un impeto di sopraggiunta debolezza emotiva. Come pastore di anime per la chiesa, Tomas si sente ormai inadeguato nel compito conferitogli di recare conforto alle altrui sofferenze (somigliando in questo al povero “curato di campagna” di Bresson-Bernanos), il "silenzio di Dio" lo ha reso sordo a quelle parole che servono a dare forma e sostanza alle più intime pulsioni spirituali di un credente. Sente di regredire lungo la strada che conduce alla vita eterna, le parole gli sembrano acquisire una veste sinistramente ambigua, tanto solenni e aperte alla ricerca dell’assoluto quelle canonizzate dal rito della santa messa, quanto profondamente inadeguate nel lenire le pene dell’animo quelle pronunciate durante il libero esercizio delle proprie facoltà critiche. Tomas si dimostra incapace di ascoltare i tormenti di Jonas Persson, ossessionato dai cinesi “che hanno la bomba atomica e non hanno nulla da perdere”, e non sa accogliere l’amore discreto di Marta, che preferisce spiegargli per lettera i suoi sentimenti (espediente questo usato molto spesso dall’autore svedese), perché “quando si parla ci si confonde”. Le debolezze dell’uomo riflettono quelle del religioso in preda ai più stringenti dubbi esistenziali sulla bontà del suo percorso di fede. Un inaspettato spiraglio lungo la strada smarrita gli arriva dalle semplici parole di Algot (Allan Edwall), il sacrestano della chiesa di Frostnas, che gli ricorda come Gesù, più che per il dolore fisico procuratogli dalla crocifissione, soffrì per l’abbandono in punto di morte di Dio. Una riflessione che accompagna Tomas Ericsson fino all’altare e che sembra inondare di mistero i suoi occhi protesi verso l’alto, come a voler accogliere una nuova luce che gli sta arrivando in dono. Naturalmente, il finale è aperto ad ogni interpretazione e si può passare dallo sconforto accertato per una vita passata invano, alla gioia per una fede nuovamente vivificata. Perché con Ingmar Bergman non è problematizzata solo l’utilità del magistero religioso e la sua effettiva aderenza alla vita reale, ma la sostanza stessa di una consapevole adesione ad una fede. Mentre autori come Carl Theodor Dreyer e Robert Bresson, seppur con differenti linguaggi cinematografici e approdando a diversi assunti concettuali, tendono a problematizzare il “tema religioso” concentrandosi sul rapporto di intima spiritualità che può e si deve instaurare tra l’uomo e Dio, sottintendendo con ciò una critica a quelle forme meramente esteriori di religiosità che ne sviliscono l’anima autenticamente spirituale, Ingmar Bergman è più concentrato sull’ individuo e sul percorso di fede intrapreso costellato di dubbi e insicurezze. Quello che carica il suo cinema di laica religiosità, quello che porta i protagonisti dei suoi film ad assorbire il “silenzio di Dio" nel tentativo di darvi un senso attraverso la ricerca di un rapporto dialettico con le cose e le esperienze terrene.

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta