Regia di Jean-Gabriel Périot vedi scheda film

Ancora una volta un vecchio e un bambino in Natsu No Hikari, e poi due giovani, figli inconsapevoli di tempi tristi. La realtà assume toni metafisici per diventare credibile ad occhi per cui la rimozione, la dimenticanza, l’alterazione sono costanti.

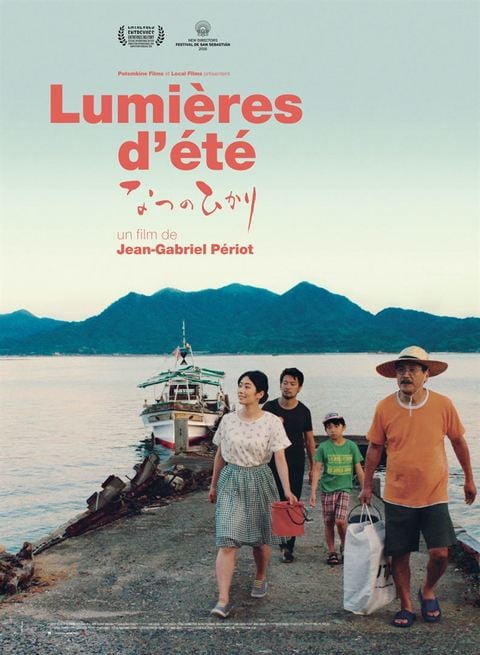

Lumières d'été (2016): locandina

Ricordare Hiroshima, dimenticare Hiroshima

Il mantra del film di Resnais torna ad accendersi come un lampeggiante ogni volta che quel nome riappare alla memoria.

Era il 1959, quattordici anni dopo la tragedia, una francese (Emmanuelle Riva) e un giapponese (Eiji Okada), un amore fugace, le parole di Marguerite Duras, i ricordi (Nevers, Hiroshima) e il presente (la stanza d'albergo, i viali, il museo, il corridoio dell'hotel, il caffè sul fiume, il parco, i centri commerciali, la sala d'aspetto di una stazione...) e Hiroshima divenne un mito.

Hiroshima mon amour: parlare di Hiroshima fu questo “sensibilizzare la tesi hegeliana della storicità dell'essere e, contro l'immagine intuitiva e tradizionale di un essere che “passa” per un tempo esterno e inessenziale, mostra nelle sue immagini la fondamentale identità di essere e tempo”. (Julio Cabrera, Da Aristotele a Spielberg, Capire la filosofia attraverso i film, Bruno Mondadori, Milano 2000).

Lumières d'été (2016): Jean-Gabriel Périot

Non sfugge a questa regola Natsu No Hikari (Lumières d’été/ Summer Lights) di Jean-Gabriel Periot, scrittore e regista francese al suo primo lungometraggio dopo pluripremiati cortometraggi e documentari.

Una tappa intermedia sul tema era stata segnata da Kurosawa con Hachigatsu no ky?shikyoku(Rapsodia in agosto,1991), e Jean-Gabriel Periot si muove fra i due illustri predecessori con l’intelligenza attenta del giovane che ha tutto da imparare e dai padri sa cogliere le lezioni giuste.

La formula è nuova, suscita attenzione e curiosità in chi, disattento ai credits del film che parlano di 83’ di durata, vede sfilare i titoli di coda dopo venti minuti.

Ma poi il film ricomincia ed è come avere in mano una mela spaccata in due, ognuna delle due parti ha bisogno dell’altra per essere una sola cosa, ma in sé è anche altro.

E vediamo perché.

Uno studio non grande di riprese televisive, preparativi, prove audio e video e il regista dà il via.

Entra la signora Takeda, le sistemano il microfono, siede di fronte al regista che farà domande, poche, e lei, con voce pacata, viso sereno, solo in qualche momento leggermente alterato dalla commozione che le fa tremare un po’ la voce, racconta la sua esperienza.

La signora Takeda è una hibakusha, termine genericamente usato per indicare i“sopravvissuti” all’atomica di Hiroshima e Nagasaki, ma in giapponese il significato del termine è più complesso, significa “persone affette dall’esplosione”.

Se nei film di Resnais e Kurosawa Oriente e Occidente continuavano a convivere per certi aspetti della vicenda, Natsu No Hikari è esclusivamente giapponese nel plot, nelle ambientazioni e nei personaggi, ma l’Occidente è una presenza di cui sembra non si possa fare a meno, e in questo caso è la Francia.

Il protagonista, regista televisivo di documentari, vive a Parigi da vent’anni e lì dovrà ben presto tornare, un volo da Tokyo lo aspetta con il resto della troupe.

Apprendiamo particolari della sua vita privata nella seconda parte del film, quando, superata la nostra sorpresa e aver ripreso fiato dopo lo sconvolgimento creato dal racconto della signora Takeda, partono immagini rassicuranti della città rinata con i suoi viali alberati, il fiume dalle acque limpide, le strade dei negozi e dei ristoranti.

Il giovane deve far passare la giornata aspettando di spostarsi a Tokyo e lasciare di nuovo il Giappone.

Era andato via per studiare cinema, voleva fare film ma, racconta con un po’ di delusione, ha trovato lavoro solo in televisione. Il racconto della signora Takeda l’ha turbato, inevitabilmente, ma ora bisogna vivere e la luce ora è quella del sole di una bella, calda estate giapponese.

E’ a questo punto che fa capolino la misteriosa fanciulla col kimono.

Lumières d'été (2016): scena

Seduta vicino a lui sulla panchina del lungofiume, non si sa come si sia materializzata ma è lì e sorride, chiacchiera, fa domande. Non è invadente, ha una grazia tutta sua, trasmette calore e simpatia e riesce a trascinare il giovane regista in giro per fast food e poi in stazione. Lo fa salire sul treno per andare al mare, lei non l’ha mai visto e lo guarda sorridendo spuntare dietro le ciminiere che invadono la costa.

Noi seguiamo sempre più incuriositi questa scorribanda, il pomeriggio sta passando, la ragazza è semplice e trasparente come acqua, ma avvertiamo lo stesso un mistero intorno a lei.

L’incontro con il bambino e il nonno che pescano, la cena insieme, la sera, i due futon allestiti dal vecchio per loro e poi … dissolvenza.

Non si raccontano mai i finali, soprattutto se sono troppo attesi e saranno invece sorprendenti, ma si resta davvero senza fiato.

La sorpresa del taglio a metà del film è superata ben presto e diventa molto chiaro il suo perchè, le immagini agghiaccianti evocate dalla signora Takeda, un racconto di Hiroshima mai sentito nel suo realismo più crudo, restano:

“Una luce bianca, intensa, improvvisa, poi un rumore, fortissimo…”

E’ l’incipit del racconto.

“Per tanto tempo non ho raccontato, ho cercato di dimenticare, poi ho cominciato a raccontare e non ho più smesso”.

Sono le ultime, le parole sono diventate necessarie, questa volta non c’è ricorso alle immagini dei luoghi, ai memoriali e quant’altro. E’ una sfida importante, Periot restituisce al linguaggio verbale il suo statuto di comunicazione primaria, e lo fa usando il cinema che del linguaggio aveva insegnato a fare a meno a favore dell’immagine.

La complessità di questa operazione non va trascurata, la convivenza dei due linguaggi nelle due metà del film insegnano la plausibilità dell’operazione, e ne sottolineano la novità.

Il passato, un orrore che solo la semplice immediatezza del racconto della signora Takeda rende sopportabile, si fonde con un presente apparentemente meno problematico, nella realtà resta l’impressione di vivere in una specie di tregua pronta a finire per un motivo qualsiasi.

L’Eiji Okada di Hiroshima mon amour ripeteva la stessa battuta per dieci minuti, mentre era a letto con Emmanuelle Riva: “Tu non sai niente”. Lei aveva visto gli effetti dell’esplosione, ma quel giorno non c’era.

Noi non sappiamo niente.

Una guerra, un virus, una pioggia di sangue, un assalto di cavallette… le piaghe d’Egitto sono ben più di sette e tutto può accadere.

Eppure Natsu No Hikari trasmette una malinconica serenità, ha la delicatezza di un haiku fatto di poche parole, fa pensare a quella rosa che nel film di Kurosawa i nipoti di nonna Kane portano nel tempietto dove riposa il nonno ucciso dalla bomba.

Ancora una volta un vecchio e un bambino in Natsu No Hikari, e poi due giovani, figli inconsapevoli di tempi tristi. La realtà assume toni metafisici per diventare credibile ad occhi per cui la rimozione, la dimenticanza, l’alterazione sono costanti.

Sparita con tutte le sue responsabilità la generazione di mezzo, quella dei padri che hanno tradito e abbandonato i figli, non resta che tornare alle cose semplici, pescare un pesce, guardare il mare oltre le ciminiere, giocare con un bambino, bere una birra o un sakè:

… Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

S. Quasimodo

www.paoladigiuseppe.it

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta