Regia di Sergio Leone vedi scheda film

Ogni leggenda ha la sua fine. E così pure l'epopea dell'Uomo Senza Nome giunge al termine, con quello che è forse il film di maggior successo di Sergio Leone. Guardato con sufficienza all’epoca dalla critica (forse perché convinta che “uno spaghetti-western non possa essere arte” come scritto decenni dopo auto-criticamente da Ebert [ 1 ]) si conferma a quasi sessant’anni di distanza uno dei massimi capolavori della cinematografia. E ormai da tempo lo si può affermare senza tema di smentita, con buona pace appunto dei critici di allora.

Siamo in presenza del western all’italiana par excellence, il più alto risultato del suo genere, un monumento filmico ad un’epoca ma anche ad un modo di fare cinema che non esistono più.

Insieme ai predecessori della trilogia si discosta non poco dai western classici epperò stavolta dagli stessi altri due capitoli, in special modo nel far propria molto più di prima una vena ironica e auto-ironica che tanto da vicino ricorda la commedia all’italiana (non per niente tra gli sceneggiatori compaiono gli immancabili Age & Scarpelli); oltreché nella decisione di affrontare di petto la Storia, ma ci si ritornerà.

Il buono, il brutto e il cattivo (1967): Eli Wallach, Clint Eastwood

Proseguendo circa lo stile, appare evidente come Il buono, il brutto, il cattivo rappresenti il più ambizioso film del regista sino a quel punto, una vera scommessa, vinta a pieni voti. La durata si fa ancor più significativa, aumentano gli ambienti, i personaggi e le loro vicissitudini, in un perenno gioco del gatto col topo che non conosce tregua.

La colonna sonora di Morricone, poi, costituisce senza dubbio una delle sue più ispirate realizzazioni e sorregge, come di consueto, un’opera quasi perfetta. Un film smisurato, nel quale Leone ricorre ancora a madornali dilatazioni del tempo e dello spazio, a piani lunghissimi che si tramutano subitaneamente in primissimi piani, a fulminei quanto improvvisi sprazzi di violenza come a inaspettate aperture tragiche oppure fin comiche.

Inutile dire che i pezzi di bravura si sprecano in un’opera le cui singole sequenze sono dirette magistralmente e il risultato finale risulta persino superiore alla somma dei suoi addendi, grazie ad una capacità inusitata di maneggiare la tecnica filmica e narrativa al fine della costruzione di un’epica picaresca tra le più trascinanti della storia del cinema.

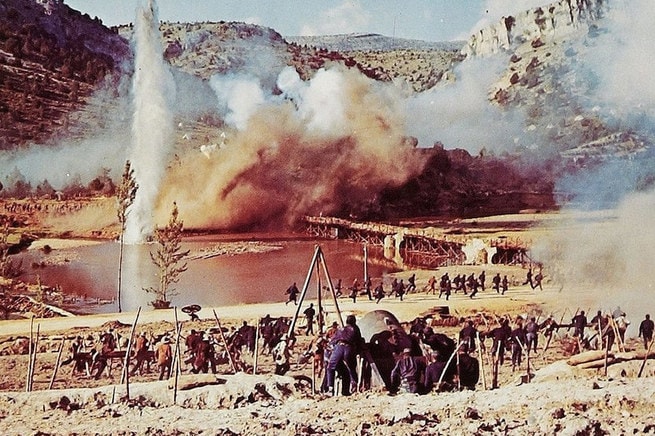

Come dimenticare, d’altronde, l’entrata in scena di Tuco e Sentenza; le diverse volte in cui il primo viene salvato dall’impiccagione; la lunga parentesi quasi onirica nel deserto; l’interrogatorio di Tuco al campo nordista sulle note lancinanti di Morricone; lo scontro a fuoco nella città deserta con le bombe che piovono; la discesa negli inferi della futile violenza della guerra per un misero ponte; l’arrivo di Tuco nel cimitero di Sad Hill con in sottofondo L’estasi dell’oro; il sensazionale “triello” finale, sequenza mirabile, studiatissima, decisamente da manuale per la sua impeccabile fusione tra regia tesissima e montaggio via via più serrato seguendo il dispiegarsi di una musica essa stessa sempre più in crescendo.

Il buono, il brutto e il cattivo (1967): Lee Van Cleef, Clint Eastwood, Eli Wallach

Ribadiamo: pezzi di bravura d’altri tempi di un film che ci si potrebbe spingere a definire leggendario e che, soprattutto visto al cinema, dà ennesima riprova della grandezza di quello che rimane uno dei più influenti registi di sempre, creatore di uno stile unico di cui così tanti sono stati e continuano ad essere debitori.

Nulla è stato più come prima dopo i western di Leone: la violenza, la crudezza, l’assenza di una banale contrapposizione buoni vs. cattivi (del resto il personaggio di Eastwood sarà anche “il buono” ma miete vittime al pari degli altri), la sottile o palese carica ironica, la sensazione da “fine di un’epoca”, il virtuosismo tecnico, col tipico stile iper-dilatato, elegiaco hanno fatto scuola. E per fortuna.

Inoltre è interessante notare come il regista paia voler render a tratti quasi manifesta la finzione, la messinscena, dato che i personaggi compaiono alle spalle degli altri senza che nessuno se ne accorga per tempo pur trovandosi in sconfinati spazi aperti [ 2 ]; oppure riescono a trovare una particolare tomba dopo un velocissimo giro nel cimitero. Insomma, Il buono, il brutto, il cattivo è, pure, per così dire, una favola, una grande rappresentazione che svela le sue carte.

Al netto dello stile – sul quale si potrebbero scrivere enciclopedie – ciò che balza gli occhi è, come già sottolineato, la volontà di fare i conti come mai prima, faccia a faccia, con la Storia con la S maiuscola. A fare da sfondo, come noto, alla vicende narrative principali è la guerra di secessione. I personaggi si muovono in un contesto nel quale ogni moralità sembra esser abolita e dove le loro malefatte paiono ben poca cosa se rapportate alle immani carneficine di una guerra fratricida, insensata, brutale, sconvolgente come ogn’altra guerra.

La differenza, ovviamente, risiede nel fatto che chi orchestra tali massacri viene definito magari statista o finanche eroe mentre i protagonisti non sono altro che banditi e fuorilegge. In questo senso – come affermato da Leone stesso – si può dire che il film si ponga nel solco di Monsieur Verdoux e del suo memorabile sfogo finale (“I numeri santificano”) [ 3 ].

L’inedita vena pessimista e antimilitarista emerge cristallina nella lunga sequenza del ponte: un ponte “da niente” per il quale ci si continua, ciclicamente, a massacrare senza alcun senso logico apparente. Il preteso sogno americano s’infrange contro il muro di una realtà opprimente, appunto amorale, priva di punti di riferimento, violentissima, entro la quale certi individui più spregiudicati – come i vari Biondo, Tuco e Sentenza – si spingono alla ricerca del proprio tornaconto non guardando in faccia niente e nessuno (ma, d’altronde, si potrebbe fin sostenere sia questo, al fondo, il sogno americano nella patria dell’ultra-individualismo, dove chi ce l’ha fatta ce l’ha fatta, non importa poi tanto come).

Il buono, il brutto e il cattivo (1967): Clint Eastwood, Eli Wallach

Questo nucleo di realismo non va mai a discapito dell’intrattenimento (e spesse volte dell’ironia) e tuttavia va a comporre un quadro fortemente disincantato degli Stati Uniti dell’epoca e, per certi versi, per esteso e al netto delle differenze, pure di quelli contemporanei. Un quadro ventato di amarezza e sarcasmo, quasi paradossale nel suo tendere al mito (e al trucco, nel senso di rivelazione – come detto – della messinscena stessa) come i precedenti film della trilogia e al contempo rimaner calato in una rappresentazione verisimile, ad esempio, dell’orrore della guerra.

“La meta ulteriore è quella di creare un mondo che sia a un tempo riconoscibile eppure «simbolico», personaggi plausibili e pure stranamente dissonanti, un film costantemente serio persino mentre richiama l'attenzione su di sé come favola. In un certo senso si può affermare che giunti a questo livello di profondità icastica (due occhi che riempiono completamente lo schermo) lo zenit dello «specifico» western è raggiunto: non è possibile andare oltre, se non retrospettivamente, non a caso, con un titolo che recita C'era una volta il West.” [ 4 ]

[ 1 ] Vedasi la recensione dello stesso, https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-the-good-the-bad-and-the-ugly-1968.

[ 2 ] Tra gli altri anche l’Ebert di cui sopra evidenzia la stessa cosa.

[ 3 ] Cfr. F. Mininni, Sergio Leone, il Castoro, 1995, pp. 6 e 77.

[ 4 ] “Il buono, il brutto, il cattivo” in M. Garofalo, Il cinema è mito. Vita e film di Sergio Leone, Roma, minimum fax, 2020.

Il buono, il brutto e il cattivo (1967): Clint Eastwood

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta