A proposito della pervicacia con cui i thriller italiani tra gli anni Sessanta e Settanta, di serie A, B o C che fossero, attingevano al “nostro” design (che all’epoca viveva i suoi anni più fulgidi), un vero e proprio caso di scuola è La notte che Evelyn uscì dalla tomba, di Emilio P. Miraglia, tardo gotico pullulante di nudi femminili citato addirittura nel saggio Danse Macabre di Stephen King, malamente snobbato dallo scrittore e quindi già solo per questo degno di nota. A pochi minuti dall’inizio il protagonista, Lord Cunningham, porta una prostituta nel castello di famiglia, “interpretato” dalla palladiana Villa Porto Colleoni di Thiene, Vicenza. All’interno il maniero è trascurato come la peggiore delle stalle e infestato dalle ragnatele, tanto da suscitare le proteste della donna: “forse facevamo meglio ad andare a casa mia” chiosa preoccupata. “No vieni, alcune stanze sono in ordine”, le risponde il nobiluomo, conducendola in un ambiente che in effetti contraddice in modo sbalorditivo quanto mostrato finora, e in cui sono presenti due prodotti dell’illustre progettista Mario Bellini.

All’ingresso – tra affreschi, antichi dipinti e colonne trompe l’oeil – svetta la bellissima versione da terra della lampada Chiara (Flos, 1969), esplorazione virtuosistica della duttilità del metallo, qui lucidato, tagliato e piegato a forma di cilindro come fosse un origami. Poi, tra arredi bianchi, divani e letti dalla testata in pelle, si riconosce, ancora di Bellini, Volans 17 di Brionvega, celebre televisore in materiale plastico poggiato su uno zoccolo cilindrico. La sequenza si chiuderà in un’altra stanza dove, fra armature, fruste e cavalletti da tortura, è presente anche un moderno giradischi. Il design torna a ripresentarsi più avanti e in modo smaccatamente sottolineato.

Quando George, il cugino rubacuori del protagonista, viene svegliato da una telefonata di quest’ultimo, l’uomo giace accanto a una delle sue conquiste, ed è ripreso attraverso la lampada in primissimo piano: si tratta della Boalum disegnata per Artemide da Livio Castiglioni e Giancarlo Frattini, “serpente di luce infinita” la cui struttura in PVC flessibile traslucido è resa solida dai terminali in resina. Un’inquadratura che si riproporrà a circa dieci minuti dalla fine, con Boalum sempre in primissimo piano e gli amanti diabolici (non spoileriamo qui il nome della complice di George) appena dietro. Gli stessi amanti diabolici che, nel gran finale, si trasferiranno in un “villino” affittato per l’occasione.

I due percorrono gli immacolati spazi di una residenza che non può passare inosservata. Una ripresa dal basso inquadra i personaggi mentre scendono al piano inferiore servendosi di una scala ricoperta di pelliccia. “Bello qui, mi sento veramente al sicuro” esclama lei, ignara di cosa stia per accaderle. Il progetto della dimora in cui termina il film di Miraglia lo aveva regalato nel 1964 Gio Ponti, all’epoca direttore di Domus, ai suoi lettori, e quell’architettura sarebbe divenuta poi nota come “Lo scarabeo sotto una foglia”. Le sue pareti curvilinee, infatti, rimandavano alle mandibole di un coleottero, mentre il tetto imitava la sagoma di una foglia vista dall’alto.

A regalare tridimensionalità al disegno pontiano (che vedrà la sua forma definitiva nel 1968) è il collezionista d’arte Giobatta Meneguzzo, che lo fa erigere tra i boschi di Malo, nel vicentino. Ad arredarne gli interni Meneguzzo arruola Nanda Vigo, designer formatasi come architetta (fu allieva di Wright a Taliesin, Arizona, dopo aver studiato al Politecnico di Losanna), vicina alle sensibilità di Lucio Fontana e di Piero Manzoni (di cui fu compagna), così come a quella di Zero, il gruppo fondato da Heinz Mack e Otto Piene con l’obiettivo di trascendere la tradizionale concezione dell’arte. Con Zero, Vigo condivide il desiderio di instillare il concetto di tempo nei suoi lavori, assecondando una ricerca che porta allo sviluppo dei celebri “Cronotopi”: oggetti di vetro e luce che, evolvendosi, diventeranno ambienti praticabili da utilizzare nelle architetture d’interni in forma di strutture parallelepipede in alluminio e vetro industriale, collocate a pavimento o su piedistalli per riflettere la luce che le illuminava esternamente o internamente. Tornando allo “Scarabeo”, Vigo ne arreda il grande spazio continuo a pianta centrale (del tutto sprovvisto di porte) ricoprendone l’intera superficie con piastrelle 20x20 cm in ceramica bianca Gres, e riveste di pelliccia sintetica grigia sia la grande scala ellittica che collega i due livelli dell’abitazione, sia quella a chiocciola (assente nelle originali intenzioni di Ponti), che permetteva di accedere alla galleria nel seminterrato sia, infine, i mobili collocati in maniera del tutto imprevedibile.

Quando qualcuno le chiederà conto della maniera eccentrica con cui aveva scelto di disporre gli arredi, lei risponderà piccata: “Critici e colleghi dicono: ‘un letto matrimoniale nel centro di un soggiorno? Disumano! Come si fa a vivere in una casa senza porte? È pazzesco! Eppoi, tutto quel rivestimento di ceramica e neon? Assurdo!’ Bene, trovo più assurde certe posizioni e produzioni di certi colleghi che utilizzano la loro professione come attestato di buona condotta per imporre i loro prodotti pseudoconsumartistici”. Ad accentuare la sensazione di straniamento e spaesamento espresso dalla creazione di Ponti e Vigo è il suo candore clinico, da sala operatoria, così come l’abbagliante luce perimetrale e la presenza dei già citati elementi cronotopici, oltre alla nutrita presenza di opere di artisti quali Fontana, Castellani, Rotella, Bonalumi, Pomodoro, Baj, Schifano, Simeti e chissà quanti altri (e quando gli amanti si spostano al piano interrato, su una parete si stagliano chiaramente i fiammiferi della serie “Seita” di Raymond Hains).

Godibilissimo, ben diretto (seppur funestato dalla presenza ingombrante di Anthony Steffen, tra i peggiori attori mai apparsi su uno schermo), La notte che Evelyn uscì dalla tomba esprime (inconsapevolmente?), attraverso questo contrasto violento tra antico e moderno caparbiamente perseguito per tutta la sua durata, mediante questa collisione tra manierismo e un modernismo che si spinge fino al design radicale, la sua natura palesemente ibrida, principale motivo del suo fascino: una tensione palpabile tra i vecchi gotici, tutti magioni sinistre e donnine pudicamente discinte, e la violenza grafica del nuovo thriller argentiano (e prima ancora baviano), debuttante appena un anno prima con L’uccello dalle piume di cristallo.

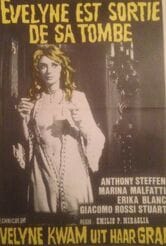

Il film

La notte che Evelyn uscì dalla tomba

Thriller - Italia 1971 - durata 99’

Regia: Emilio P. Miraglia

Con Anthony Steffen, Marina Malfatti, Giacomo Rossi Stuart

Non ci sono commenti.

Ultimi commenti Segui questa conversazione

Commenta